LE PROJET CHARLAS

I. Choix du site

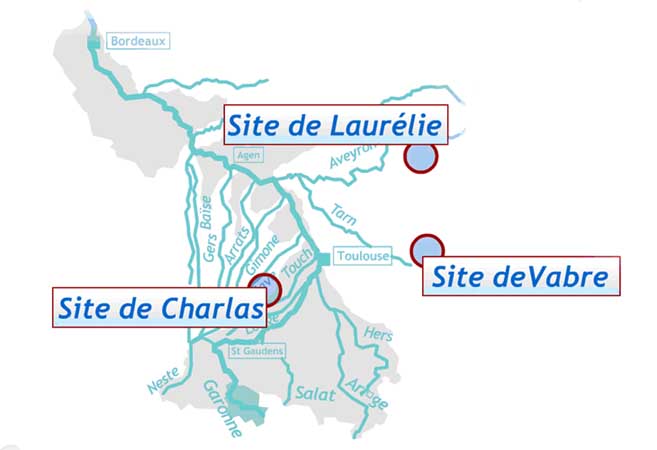

Dès 1988, 3 sites d'implantation d'un barrage avaient été

recensés : Vabre sur un affluent de l’Agout et du Tarn, Laurélie

sur un affluent de l’Aveyron, et Charlas en dérivation de la

Garonne, alimenté par une adduction.

Le

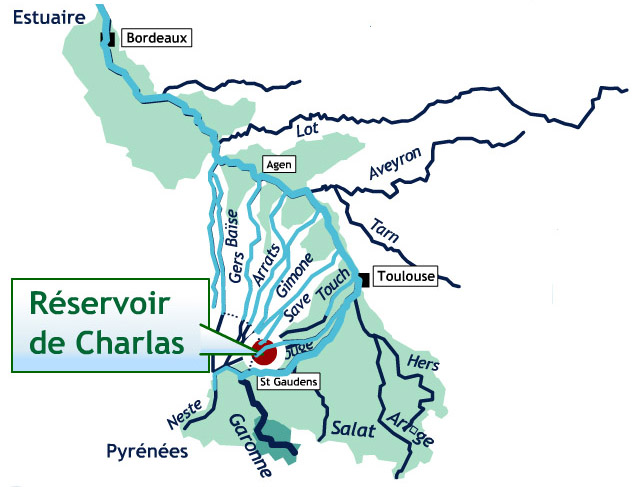

site de Charlas, le plus en amont possible du bassin, et de plus grande capacité,

présente l’avantage de permettre à la fois la réalimentation

de l’ensemble de la Garonne - des Pyrénées à l’estuaire

- mais aussi des rivières de Gascogne et de la Neste d’Aure en

Hautes-Pyrénées. Par ailleurs, le réservoir étant

créé sur une plaine agricole loin de toute grande rivière,

il ne pèse pas sur l’écologie d’une rivière

ou d’un fleuve, ce qui n’était pas le cas des deux autres

sites.

Le choix définitif du site de Charlas a été fait le 16 novembre 1990.

II. Description technique

Le

réservoir

Le réservoir s’étale sur une superficie d’environ

600 hectares, dont 550 immergés lorsqu’il est plein. Il se situe

à 380m d’altitude. Deux digues en terre argileuse, issue exclusivement

du site, créent une réserve maximale de 110 Mm3 : les deux tiers

(73 Mm3) sont affectés à la Garonne, le tiers restant (37 Mm3)

est affecté à la Gascogne. En année moyenne il est plein

de la fin mai à début août.

Ce

réservoir représente 50 % du coût total de l’investissement.

Le

remplissage

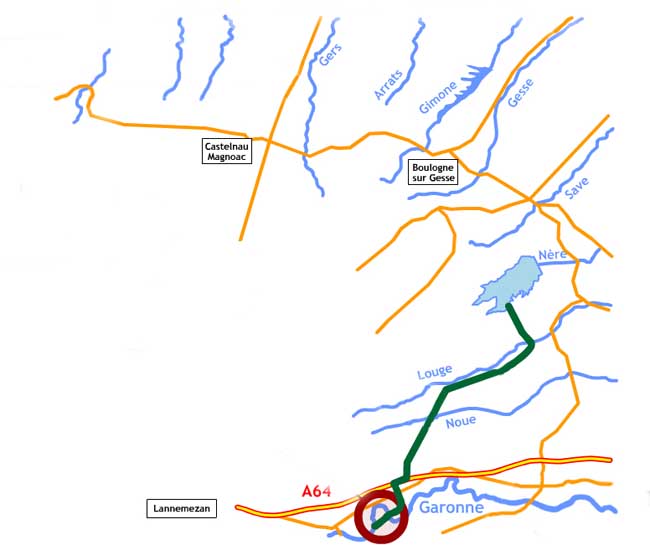

La prise d’eau est implantée en Garonne, dans l’ouvrage

hydroélectrique de Pointis-de-Rivière, sur la commune d’Ausson.

L’adducteur, qui achemine l’eau vers le réservoir, est

entièrement souterrain et fonctionne par gravité, c’est-à-dire

naturellement sans pompage. Sa longueur est d’environ 18 km, et son

diamètre de 2,5 m. Le débit de transfert est limité de

par sa conception à 10,5 m3/s.

La prise d’eau est fermée du 1er juillet au 31 octobre. En année

moyenne, par rapport à 2 milliards de m3 qui s’écoulent

en Garonne à Saint-Gaudens, environ 70 millions de m3 sont dérivés.

L’adducteur représente 25 % du coût total de l’investissement.

La distribution

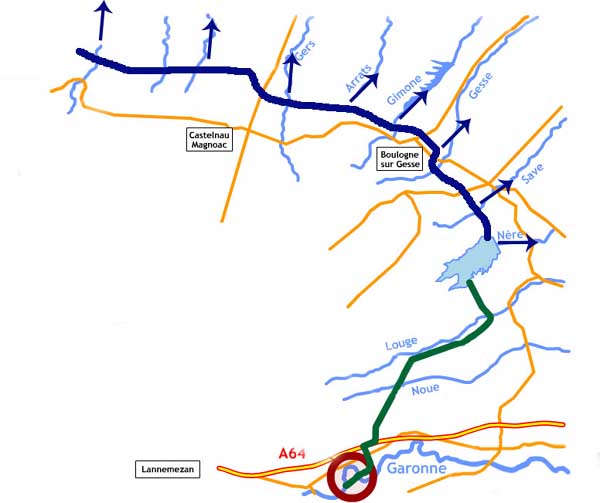

L’eau est restituée vers la Garonne à partir du ruisseau

Nère puis de la rivière Louge. Vers la Gascogne, l’eau

est acheminée par un distributeur souterrain et également gravitaire.

Sa longueur est d’environ 32 km, son diamètre est de 2,8 m en

sortie du réservoir et de 1,2 m en fin de distribution. Il permet d’augmenter

de 30 % le débit de 7 rivières en Gascogne, c’est à

dire : la Save, la Gesse, la Gimone, l’Arrats, le Gers, la petite Baïse

et la grande Baïse.

Le distributeur représente 25 % du coût total d’investissement.

En

cas de besoin, il est possible de diminuer, jusqu’à 5 m3/s, le

prélèvement du canal de la

Neste à Sarrancolin, afin de laisser cette eau s’écouler

naturellement dans la Neste aval, puis dans la Garonne amont, à partir

de Montréjeau.

Les rivières

qui bénéficient du soutien d’étiage sont donc :

- d ’une

part, la Garonne sur 440 km, des Pyrénées, depuis Montréjeau,

jusqu’à l’estuaire de la Gironde

- d’autre part, plus de 1000 km d’affluents en rive gauche de

la Garonne, c’est-à-dire, outre les 7 rivières de Gascogne,

la Neste, la Nère, la Louge, et le Touch.

Conclusion

Le projet de création d’un réservoir sur le site de

Charlas est, selon le SMEAG,

une réponse au déficit structurel de la ressource en eau dans

le bassin de la Garonne. Le projet s’intègre dans un ensemble

d’actions (économies d’eau, optimisation des ressources

existantes), qui visent à concilier les usages économiques

et sociaux de l’eau et la préservation des milieux aquatiques.

La localisation de Charlas permet de répondre à trois fonctions

:

- le soutien d’étiage de l’ensemble du linéaire

de la Garonne, depuis son cours supérieur en Pyrénées,

jusqu’à l’estuaire,

- le soutien d’étiage des affluents (dont la Neste

en Hautes-Pyrénées et de neuf rivières de Gascogne),

- le soutien conjugué des économies régionales

du Val de Garonne et de la Gascogne.

Il faut aussi noter que les dépenses relatives à l'organisation

matérielle d'un débat public sont à la charge du maître

d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, en l’occurrence

le SMEAG.