Les pharaons de l'Egypte antique, premiers à avoir découvert le nouveau monde ?

Le mystère des momies « cocaïnes »

Bien que de nombreux historiens s'accordent pour affirmer que les Vikings l'avait atteinte vers le Dixième siècle, on enseigne encore aux enfants des écoles que l'Amérique fut découverte par Christophe Colomb le 12 octobre 1492. Cependant, à la lumière des progrès de la science, de nouveaux éléments bouleversent ces données et amènent à se poser la question suivante : l'Amérique était-elle connue depuis l'Antiquité ?

Des traces de nicotine et de cocaïne dans des momies égyptiennes

En effet, en 1992, au musée égyptien de Munich, un élément stupéfiant bouleverse le monde scientifique. Svetla Balabanova, toxicologue et médecin légiste, examine la momie de Henoubtaoui, une prêtresse de la XXIème dynastie (1085-950 avant J.C.). Avec stupéfaction, elle constate que l'examen révèle des traces de nicotine et de cocaïne. Or, ces deux substances ne seront connues dans l'Ancien monde qu'après l'expédition de Christophe Colomb, soit plus de 2500 ans plus tard. Afin de faire part de sa surprenante découverte, Svetla Balabanova publie un article, qui relance aussitôt la polémique. La réaction ne se fait pas attendre. Elle reçoit quantité de lettres de menaces, voire d'injures. On l'accuse d'avoir falsifié les tests. La théorie d'un complot contre la vérité est née.

Une contamination extérieure ?

Svetla Balabanova envisage alors une autre possibilité. Peut-être la momie a-t-elle subi une contamination extérieure. Prudente, la toxicologue effectue un nouveau type d'examen. Elle a travaillé pour la police en tant que médecin légiste. Une méthode permet de déterminer si un défunt a réellement absorbé de la drogue. Il suffit pour cela d'analyser la gangue des cheveux. Celle-ci conserve les traces des molécules correspondantes pendant des mois, ou indéfiniment en cas de décès. Ce procédé, qui a déjà permis de confondre des criminels, est reconnu par les tribunaux. Une fois encore, l'incroyable résultat s'impose : la gangue des cheveux d'Henoubtaoui contient nicotine et cocaïne. L'hypothèse d'une contamination extérieure ne tiendrait donc pas.

Larry Cartmell, chargé de recherche au Valley View Hospital à Aida, Oklahoma, effectue des tests similaires sur des momies sud-américaines et trouve des teneurs semblables.

Une première piste : les fausses momies

Rosalie David, conservatrice du Musée d'égyptologie de Manchester, est bouleversée par l'article de Svetla Balabanova. Comme ses collègues archéologues, elle ne croit pas un instant à la possibilité d'un trafic commercial transatlantique sous l'Antiquité. Pour elle, il n'existe que deux explications : soit un élément inconnu altère les résultats, soit il s'agit de fausses momies. Cette hypothèse est parfaitement plausible : au XVIème siècle, la poudre de momie était très demandée en Europe. Selon certains médecins, le bitume qu'elle contenait était censé guérir nombre de maladies. Des marchands égyptiens peu scrupuleux fabriquaient de fausses momies à partir des corps de condamnés à mort, auxquels, après dessiccation dans le sable du désert, on faisait subir une momification grossière. Le phénomène connut un nouvel essor au XIXème siècle, avec l'intérêt suscité par l'Égypte après l'expédition de Bonaparte en 1798. Des fausses momies arrivèrent en Europe par bateaux entiers. Certaines étaient même vendues par morceaux.

Cependant, après un voyage à Munich, Rosalie David ne sait plus que penser. En raison de la polémique, on ne lui a pas laissé approcher les momies du musée, ce qui ne fait qu'alimenter la théorie du complot. En revanche, elle obtient le compte rendu des recherches et en conclut que, compte tenu de la qualité de la conservation et de la qualité des bandelettes, la momie de Henoubtaoui est probablement authentique. Intriguée, elle effectue alors des analyses sur ses propres momies. La conclusion est identique : deux d'entre elles présentent des traces de nicotine. Cette confirmation prouve donc que l'on connaissait le tabac sous l'Antiquité. Toutefois, elle ne démontre pas qu'il existait à l'époque un trafic commercial entre la Méditerranée et les Amériques.

Un précédent à l'histoire avec Ramses 2 : le complot prend de l'ampleur

En 1976, la momie de Ramsès II est ramenée à Paris par Mme Christiane Desroches Noblecourt, égyptologue de grande réputation. Cette momie est reçue avec les honneurs d'un chef d'état. Mais elle est en France pour subir une restauration, en raison de son mauvais état. On effectue alors des prélèvements. Le docteur Michelle Lescot, du muséum d'histoire naturelle de Paris, effectue elle-même des recherches... et constate la présence de cristaux caractéristiques du tabac. Or, Ramsès II est mort en 1213 avant J.C. Cette présence est donc a priori impossible. L'affaire provoque une vive émotion dans les milieux archéologiques et historique. On crie au scandale, à la supercherie. Elle n'aura pas de suite : l'hypothèse d'une liaison entre l'Amérique et la Méditerranée sous l'Antiquité est, du point de vue des historiens, une aberration. Il s'agit obligatoirement d'une erreur, et le « scandale » est étouffé. Que d'éléments pour nourrir un complot !

Cependant, dans son ouvrage RAMSES II, la Véritable Histoire , paru en 1996 chez Pygmalion, Christiane Desroches Noblecourt écrit : « Au moment de sa momification, son torse avait été rempli de nombreux produits désinfectants : les embaumeurs avaient utilisé un fin « hachis » de feuille de Nicotiana L., trouvé contre les parois internes du thorax, à côté de dépôts de nicotine, certainement contemporains de la momification, mais qui posent problème, car ce végétal était encore inconnu en Égypte, semble-t-il. » (RAMSES II, la Véritable Histoire , page 50).

Les acteurs de la controverse se multiplient, et ce qui à la base ne semblait être qu'un fantasme de plus sur la civilisation égyptienne antique prend l'ampleur d'un véritable problème scientifique.

Une nouvelle opposition: les deux substances peuvent-ils provenir d'ailleurs que d'Amérique ?

On sait que les Égyptiens consommaient des drogues comme la mandragore, le chanvre, l'opium, ainsi que le hachisch, essentiellement pour leurs vertus médicinales. Il a très bien pu exister, dans l'Antiquité, une plante, proche parente du tabac, qui provoquait les mêmes effets et qui a disparu, en raison d'une trop grande consommation. Toutefois, un élément infirme cette hypothèse : comme l'indique Paul Manuelian, égyptologiste au Boston's Museum of Fine Arts, les Égyptiens représentaient volontiers, sur les fresques des tombeaux et des temples, les images des plantes qu'ils consommaient, blé, lotus, papyrus, vigne, etc. Or, nulle part n'apparaît l'image d'un plant de tabac ou d'une plante cousine.

Il est donc probable que ce tabac venait d'ailleurs. Mais d'où ? Ce végétal est originaire d'Amérique du Sud. Mais on en trouve aussi des variétés en Océanie et en Polynésie. Était-ce ce tabac qui parvenait en Égypte, après avoir suivi les routes commerciales de l'Extrême-Orient, de l'Inde, de la Perse et de la Mésopotamie ? Cela supposerait qu'il existait déjà, à l'époque, des liens commerciaux avec ces contrées lointaines. Cette hypothèse est corroborée par le fait que l'on a retrouvé des fils de soie dans une momie égyptienne de Louqsor. Or cette soie ne pouvait provenir que de Chine. Et la cocaïne ? Si l'énigme du tabac peut trouver un début de réponse avec l'hypothèse d'une plante disparue ou d'une importation par l'Orient, ces deux explications ne peuvent s'appliquer à la cocaïne. Il existe en Afrique des plantes proches de la coca, mais aucune d'elles ne contient de drogue. Pour les botanistes, la présence d'une plante voisine de la coca américaine en Afrique, sous l'Antiquité, est une hérésie.

Après la théorie, l'expérience

|

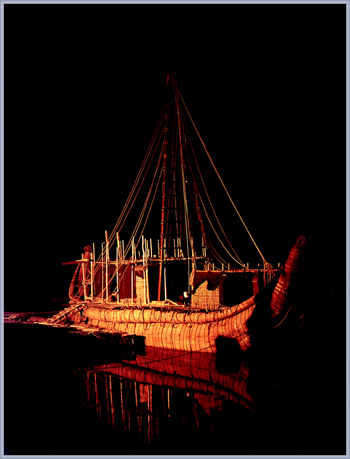

Dix mois plus tard, Heyerdhal recommence l'expérience avec le Ra II, le 17 Mai 1970 , plus petit que son prédécesseur. Il traverse l'Atlantique depuis Safi jusqu'aux Barbades, un total de 6.100 km ( 3.270 miles nautiques) en 57 jours. Ce voyage prouve que la science moderne a une fois de plus sous-estimé les technologies aborigènes oubliées. La théorie qui voulait que les vaisseaux méditerranéens construits avant Christophe Colomb n'auraient pas pu traverser l'Atlantique est démontrée fausse. Mais des historiens s'opposent : La traversée de l'Atlantique d'est en ouest n'est pas très difficile. Les vents et les courants équatoriaux portent immanquablement les navires vers l'ouest. En revanche, le voyage inverse est plus délicat. Si le Gulf Stream ramène les navires vers l'est, ils doivent cette fois lutter contre les alizés. Il est donc indispensable de disposer de navires capables de remonter le vent, et donc équipés de voiles orientables. On peut aussi imaginer qu'ils ne se déplaçaient qu'à la rame, ce qui était le cas pour nombre de navires antiques, pour lesquels la voile ne constituait qu'un appoint. |

|||

|

|||

Aucun dialogue n'est possible entre les partisans de la théorie et leurs opposants.

Les premiers considèrent les seconds comme des hurluberlus et refusent toute discussion sur le sujet. Les seconds ont tendance à interpréter partialement les éléments, et accuse les autres de comploter contre la vérité pour on ne sait quelle raison…

À l'heure actuelle, la question reste posée. Aucune preuve n'a été apportée en faveur des voyages transatlantiques dans l'Antiquité. Les coïncidences étonnantes ne sont peut-être... que des coïncidences. Cependant, rien ne permet non plus d'affirmer de manière péremptoire, comme le font les Conservateurs, que ces voyages étaient impossibles et n'ont pas eu lieu.