Article sur l’environnement au niveau local

Juger de l’impact des exploitations de sables bitumineux sur l’éco-système de l’Alberta est difficile. Diverses études ont été menées par des instituts différents. Cependant, il est difficile de s’y retrouver parmi toutes les conclusions, entre celles des groupes environnementaux, celles des instituts indépendants, et celles des industriels. Qui croire ?

La pollution engendrée par l’industrie des sables bitumineux est multi-échelle et elle n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait penser localisée sur les sites d’exploitation des sables bitumineux. Le groupe écologique Environmental Defence soutien que la moitié de l’augmentation des gaz à effet de serre est liée aux sables bitumineux [1]. Mais Schell nuance ce dernier fait un déclarant que les GES issu des sables bitumineux ne représentent que 5% des émissions de GES du Canada [2]. Schell met d’ailleurs un point d’honneur à souligner que diminuer les émissions de GES/baril est une préoccupation de premier ordre pour eux.

Environmental Defence souligne la diversité des secteurs et des endroits touchés par la toxicité des sables bitumineux, à commencer par la rivière en aval des exploitations. Il semblerait que l’installation de l’industrie des sables bitumineux se soit traduit par une augmentation du nombre de carcinogènes [1]. On observe ainsi une augmentation inquiétante de poisson déformé, ce qui n’augure rien de bon pour l’effet de ces toxines sur le corps humain.

Par ailleurs, il va de soit que le poisson en aval de ces exploitations n’est plus comestibles. Bien qu’au premier abord anodin, c’est un véritable problème pour les populations locales, qui vivent de la pêche, et cela perturbe réellement l’économie locale. Le gouvernement de l’Alberta, qui se veut rassurant, déclare pour répondre aux attaques des environnementalistes sur le sujet, que les viandes de l’Alberta ne contiennent «que» 17 à 33 fois la dose admissible en arsenic. Une étude du Dr Timony qui compare la rivière aujourd’hui avec des données de 1979-1990 montre que la concentration de mercure a augmenté de 98%, que la quantité d’arsenic dissoute a augmenté de 466% et que la quantité d’arsenic dans les sédiments a augmenté de 114%. On voit que globalement, l’exploitation des sables bitumineux a entraîné une augmentation générale de toutes les toxines [1]. On a même des cas de pathologie sur des être humains qui seraient liés à la proximité avec cette industrie. C’est ainsi que le Dr O’Connor a remarqué dans son village une augmentation anormale de maladies rares et de cancers fulgurants [1]. Il a mis cela sur le compte de l’exploitation des sables bitumineux. Le gouvernement essaye d’étouffer l’affaire en lançant une contre-enquête, en faisant publié par un instituts une étude certifiant de la non toxicité de la rivière en aval. Mais cette étude était purement théorique et ne s’appuyait sur aucun fait, aucune expérimentation et aucun sondage. Les acides naphténiques sont des substances toxiques présentes dans les eaux usagées. Le problème de ces acides est qu’il leur faut beaucoup de temps pour disparaître, ils risquent donc de polluer durablement l’environnement. À ce propos, il semblerait que les acides naphténiques aient un effet négatif sur les phytoplancton de l’Athabasca [3].

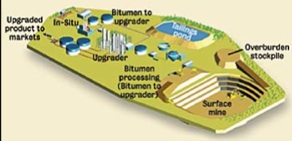

Les zones mêmes d’exploitation des gisements de sables bitumineux sont méconnaissables. La forêt boréale a complètement disparu pour laisser place à des mines à ciel ouvert, desquelles partent des camions remplis de sables qui s’acheminent vers des usines de traitement de ces sables, situées au bord de la rivière de l’Athabasca. Chaque jour, assez de sables est extrait en Alberta pour remplir un stade olympique !

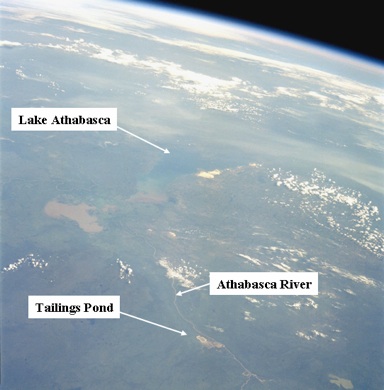

La forêt boréale est donc en train de céder sa place à un paysage chaotique et lunaire. Le majeur problème de ces sites réside dans les lacs de décantations. Que sont-ils ? C’est dans ces lacs artificiels atteignants des superficies de 50 km

2 que les usines rejettent les eaux utilisées lors de la séparation des sables et du bitume. Ces lacs atteignent des tailles très importantes et sont maintenant visibles depuis l’espace.

Il est avéré que ces eaux sont hautement toxique. En effet, greenpeace stigmatisait l’affaire des canards migrateurs qui sont mort cinq jours après s’être posé sur un lac de décantation. Le problème de ces lacs est qu’ils sont construits sur un terrain nu, donc poreux. Il y a donc des fuites de ces eaux toxiques dans l’environnement. Suncor a ainsi reconnu en 1997 que son Tar Island Ponds avait rejeté environ 1600

3 d’eau toxique dans la rivière de l’Athabasca. Le pire étant les fuites par nappes souterraines, car il n’y a absolument aucun moyen de les surveiller. Une étude à été menée dur des échantillons d’eau usagée prélevés à différents niveaux. Deux échantillons provenaient des lacs de décantation, dont un jeune âgé de moins de trois jours et un vieux ayant environ un an. Un autre échantillon était prélevé des eaux s’échappant naturellement des lacs de décantation. Les scientifiques avaient alors employé trois indices de toxicité différents : la croissance de micro-organismes vivant dans les lacs de décantation, des algues verte Selenastrum et la bactérie Photobacterium Phosphoreum, toute deux faisant partie de l’écos-système de la rivière de l’Athabasca. Les conclusions de cette étude montrent les eaux usées rejetées dans ces lacs de décantation sont au départ très toxiques, mais qu’il s’opère cependant une auto-désintoxications, et que finalement les eaux usées vieilles n’était pas si hostiles que ça à la bactérie [4]. Imaginez alors qu’une catastrophe naturelle, tel un tremblement de terre, survienne dans cette région. Tout le contenu de ces lacs serait déversé dans l’éco-système, ce serait un véritable désastre, bien pire qu’une marée noire par exemple.

De plus, les entreprises prétendent réhabiliter les terrains après leur exploitation. Mais Environmental Defence souligne que cela relève plus d’une utopie que d’un projet, car il est en effet difficile de reconstruire un éco-système autonome, comme l’est la forêt boréale, une des plus vieilles forêts au monde. Boreal Songbird ajoute qu’une infime partie des terres exploitées sont réhabilitées : seulement 9% pour Suncor, et seulement un rapport de 4055 ha/18653 ha pour Syncrude.

Pour terminer, la pollution par voie aérienne étend les effets nocifs des sables bitumineux à tout le Canada. En été, la chaleur fait s’évaporer des substances nocives volatiles, comme le benzène, des lacs de décantation. Ces vapeurs sont dangereuses pour les employés travaillant sur le site, et c’est ce qui est à l’origine de cas de leucémie [1]. Les substances rejetées dans l’air par les usines de traitement des sables bitumineux sont également à l’origine de pluies acides, qui ne sont pas localisées à la province de l’Alberta. Saskatchewan, à 200 km au nord des sites de l’Alberta, est ainsi victime de pluies acides, qui ont été mises sur le compte de l’industrie des sables bitumineux de l’Alberta.

Cependant, on ne peut ignorer la bonne volonté des entreprises exploitantes, qui semblent concernées par le développement durable. Schell développe ainsi un projet de captage de CO2 [2], et également des méthodes pour produire des résidus secs, qui sont moins susceptibles de fuir dans l’environnement.

Sources

[1] : Canada’s Toxic Tar Sands, Environmental Defence, février 2008, rapport disponible sur http://www.environmentaldefence.ca/reports/tarsands.htm

[2] : http://www.shell.ca/home/content/ca-fr/about_shell/what_we_do/oil_sands/unique_resource/unique_resource_greenhouse_f.html

[3] : http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4G-45V6TJC-1&_user=947701&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000047062&_version=1&_urlVersion=0&_userid=947701&md5=5fd23832d70588a4a7b44c53038abb26

[4] : A Toxicity Assessment of Tar Sands Tailings, http://books.google.fr/books?id=L1N2Kq4Z5kMC&pg=PA436&lpg=PA436&dq=tar+sands+ecotoxicology&source=bl&ots=c_XiFlKl5Y&sig=I36WjYDuEtgPY8PRq739u9WMCHs#PPA436,M1

[5] Tar Sands Fever, (31/08/07), http://www.borealbirds.org/news_pages/news_detail.php?a_id=665