Compte-rendu de l’interview de Roberto Di Cosmo

(enseignant-chercheur à l'Université Paris VII-Pierre et Marie Curie et à l'ENS Ulm)

Le droit d’auteur

Le droit d’auteur sert à défendre les créateurs et les distributeurs d’œuvres artistiques. Il est apparu en France en 1789 lors de la Révolution pour protéger les distributeurs de pièces de théâtre. Aux Etats Unis la situation est tout autre : Le droit d’auteur n’existait pas jusqu’en 1929, puis à partir de cette date, une agence s’est constituée pour protéger les œuvres. Il suffisait d’inscrire son œuvre à cette agence pour qu’elle y soit protégée. La situation est de nos jours un peu plus complexe sur le continent américain : la convention de Berne oblige les Etats Unis à respecter le droit d’auteur mais l’agence existe toujours. Ainsi une œuvre est toujours protégée aux Etats Unis mais sera mieux protégée si elle est inscrite en bonne et due forme.

La France a toujours été protectrice à l’égard de ses propres œuvres comme le montre l’exception culturelle et les nombreuses lois mises en place récemment (loi DADVSI, loi Hadopi). Le but premier est de favoriser la création et donc de protéger les auteurs. Pour ce faire, on empêche toute forme de copie des œuvres. Les avancées technologiques permettent en effet de dupliquer désormais à coût zéro et sans perte de qualité un large panel de type d’œuvres : musique, cinéma, livre. Néanmoins, des arts comme la peinture sont épargnés. On observe aussi une baisse des recettes liées à la vente des objets traditionnels. La situation actuelle est telle que les dirigeants des maisons de production et d’édition ainsi que les politiques veulent empêcher que de telles techniques se développent. Ils veulent mettre en place une véritable usine à gaz pour couper les accès Internet des téléchargeurs illégaux.

Les lois prévues par le gouvernement

Cependant, dès les premières prémisses des loi anti-téléchargement (DAVDSI, Hadopi), de nombreux informaticiens sont montés au créneau pour critiquer tout autant le fond de la loi que son inapplicabilité technique. Tout d'abord, il faut savoir quels sont les fichiers soumis à cette loi et comment les repérer (nom de fichier, tag… toutes ces informations pouvant être encryptées). De plus, vu la faible sécurisation des connexions wifi, il est très facile aujourd’hui de pirater la connexion internet d’un utilisateur lambda, et ainsi télécharger des données, à partir de sa connexion, à son insu. La loi précise qu’en tant que bon père de famille chaque individu doit veiller à la protection de sa connexion, néanmoins cette proposition parait peu réalisable au vu des nombreux virus circulant sur la Toile et pouvant faire télécharger n’importe quoi à n’importe quel utilisateur. Ces virus peuvent aussi faire croire que de nombreuses personnes téléchargent alors que ces personnes n’existent pas réellement, cela permettrait de créer un bruit, qui laisserait le champ libre aux « vrais » téléchargeurs. Avec les lois Hadopi et DADVSI chaque utilisateur est responsable de sa connexion internet. Faisons une analogie : ces lois expliquent que si quelqu’un vous vole votre voiture et commet une infraction avec (grille un feu rouge par exemple) alors vous êtes responsable et vous devez payer pour cette infraction ! Ainsi par exemple, un étudiant en histoire de l’art, s’y connaissant peu en informatique, peut se faire pirater sa connexion, et se retrouver couper d’internet tout en devant payer l’amende et la facture chaque mois au FAI !

Un autre problème se pose : celui des FAI. Pour pouvoir tracer et identifier les téléchargeurs illégaux, ils doivent changer complètement l’infrastructure d’internet ce qui a un coût d’environ 100 millions d’euros. De plus, ils auront ainsi accès à tous les logs (en gros les donnés privées résultant de la navigation de chaque utilisateur sur internet) des internautes : Comment trier cette énorme quantité de donnés ? Qui aura le droit d’accéder à ses logs ? Sous quelles conditions ? On peut déjà imaginer de nombreuses dérives du stockage de ces informations.

Christine Albanel, ancienne ministre de la culture rêvait de « milliers d’accès à Internet coupés par jour » alors que le Parlement Européen reconnaît l’accès à Internet comme un droit fondamental. On peut aussi constater qu’avec 3000 coupures par jour, soit environ 1 million de coupures d’internet par an, on arrivera vite à un soulèvement des masses sachant que la France compte 19 millions d’internautes !

Les véritables enjeux

Le but de tous ces efforts est, rappelons-le nous, de favoriser la création et de protéger les auteurs. Pour réaliser tout cela, on coupe des accès à internet, on ferme des sites web, on met en place des usines à gaz pour tracer les internautes et les réprimander.. Cela paraît un peu gros !

Ce qui intéresse les majors, c’est le contrôle de l’infrastructure d’internet afin d’augmenter leurs profits. Prenons l’exemple de la musique : aujourd’hui un artiste touche en moyenne 14% du prix de vente de son CD, tandis que sur les 99 centimes que l’on paye pour écouter son morceau sur internet, il n’en touche que 3% ! Alors que l’on pourrait raisonnablement penser que l’artiste toucherait un plus gros pourcentage des revenus liés à Internet étant donné qu’il n’y a pas de problème de stock, de pochettes ou de CD ! Ces chiffres montrent que la création artistique n’est pour l’instant pas bien en phase avec l’ère numérique !

Une solution : La licence globale

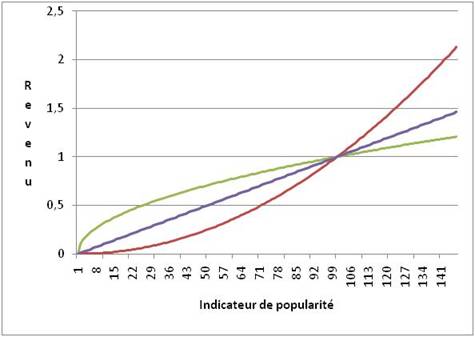

On peut considérer que l’on a un montant fixe à répartir : La dépense des loisirs/culture est la troisième dépense des ménages après le logement et la nourriture. Comment favoriser la création en prenant en compte les donnés précédentes ? Tout d’abord il s’agit de bien répartir l’argent de l’industrie culturelle. Il s’avère qu’aujourd’hui peu d’artistes vivent uniquement de leur art. Il faut donc changer la fonction de répartition de l’argent distribué en fonction des ventes ou du nombre de téléchargements ou d’un quelconque indicateur (nous  reviendrons plus en détails dans la suite sur ce point précis). Actuellement la fonction de répartition, imposé par les majors, est concave (en rouge) : Plus un artiste vend d’objets artistiques plus il touchera un pourcentage élevé sur chaque objet. A l’inverse, un nouveau talent ne touchera quasiment rien et est ainsi peu encouragé. Pour corriger cela, on pourrait prendre une fonction de répartition convexe (en vert) qui permettrait aux petits artistes de se développer et donnerait toujours un peu d’argent aux artistes très populaires.

reviendrons plus en détails dans la suite sur ce point précis). Actuellement la fonction de répartition, imposé par les majors, est concave (en rouge) : Plus un artiste vend d’objets artistiques plus il touchera un pourcentage élevé sur chaque objet. A l’inverse, un nouveau talent ne touchera quasiment rien et est ainsi peu encouragé. Pour corriger cela, on pourrait prendre une fonction de répartition convexe (en vert) qui permettrait aux petits artistes de se développer et donnerait toujours un peu d’argent aux artistes très populaires.

Une fois le principe de la répartition étudiée, voyons comment trouver l’argent : Le principe de la licence globale est de prélever une légère taxe, chaque mois sur l’abonnement internet, disons 2€. Avec 20 millions d’internautes cela fait un total de 480 Millions d’euros qui sont potentiellement reversable aux artistes, à comparer avec les 200 Millions qui sont actuellement reversé aux artistes.

Il reste néanmoins un problème : Quel indicateur de popularité choisir ? Le nombre de téléchargement est un peu fiable car de nombreux virus peuvent faire télécharger n’importe quoi des millions de fois ce qui fausserait grandement les statistiques. Une idée serait de donner chaque mois, 1000 crédits à chaque internaute. Cet internaute répartirait ces 1000 crédits entre les artistes qu’il aime et qu’il veut soutenir. Il faudrait ensuite créer un système attractif (du genre loterie) pour forcer les gens à utiliser leurs crédits.