Cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations

Le pêcheur et les quotas

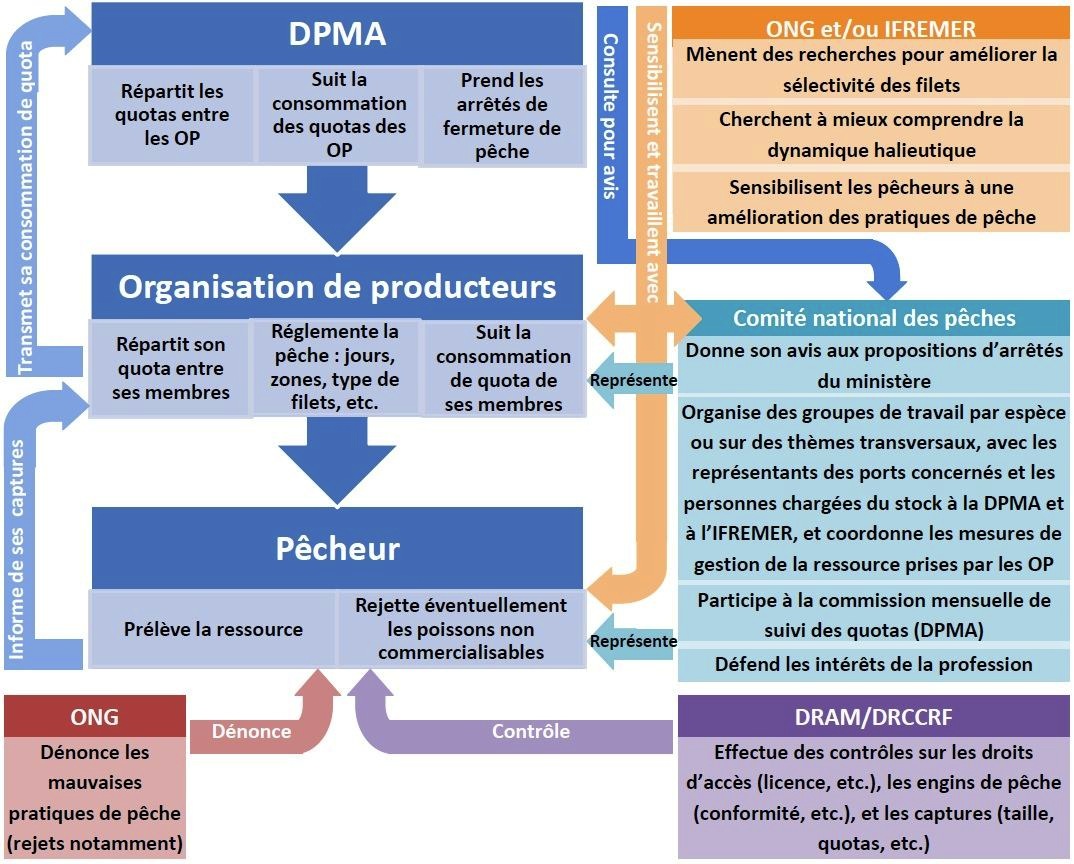

Une fois les quotas fixés, il reste encore à les répartir entre pêcheurs et veiller à ce qu'ils soient bien respectés. Cette application des quotas nécessite ainsi un arsenal institutionnel assez lourd. Le schéma ci-dessous décrit le système politique mis en place en France pour encadrer l'activité de la pêche.

Références

(1) Arrêté du 26 décembre 2006, paru au Journal Officiel du 29 décembre 2006, disponible ici, consulté le 18/05/2012

(2) PLANETE MER, site officiel, disponible ici, consulté le 18/05/2012

(3) Extrait de la Charte du contrôle des pêches maritimes, disponible ici