Économie

Pour une majorité des agriculteurs européens, le glyphosate est devenu un outil tout à fait commun. Il s’inscrit dans une recherche de meilleures performances agricoles. La sortie du glyphosate présente donc un réel enjeu économique. Certains y voient un obstacle de taille quand d’autres (notamment certains agriculteurs bio) considèrent que l’on peut très bien ce passer des herbicides glyphosatés si on repense sa manière de cultiver les terres.

Un monde agricole compétitif

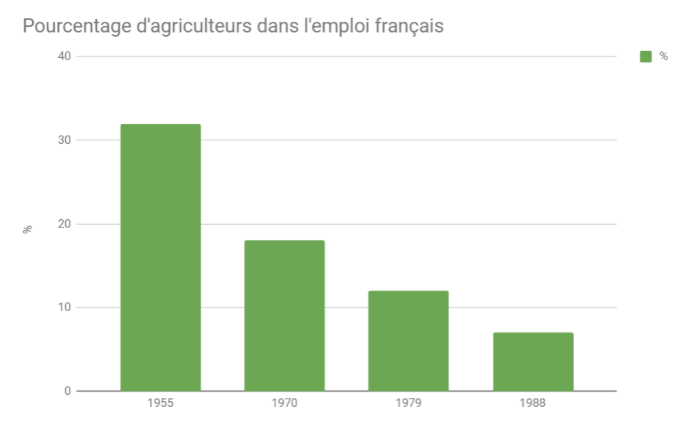

Dans les années 50, un tiers de la population française travaillait dans le secteur primaire. Aujourd’hui la France compte entre 800 000 et 900 000 agriculteurs qui travaillent les 29 millions d’hectares de surface agricole utile du pays.

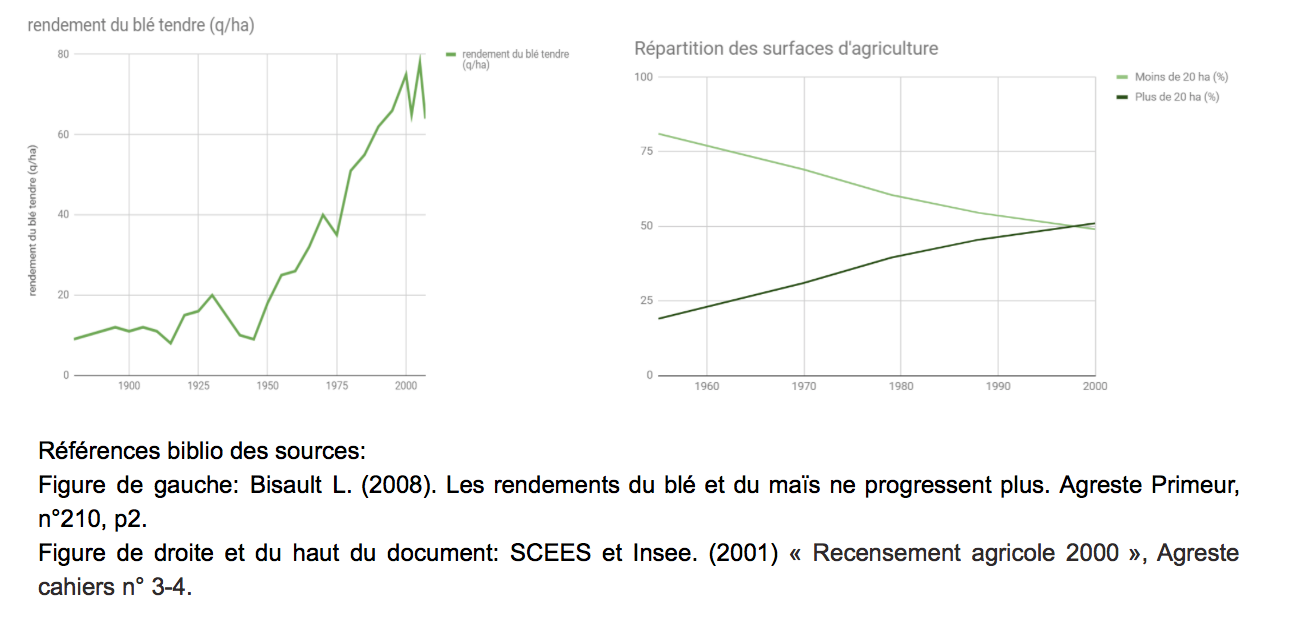

Alors que le nombre de travailleurs baisse, les rendements ne cessent d’augmenter, signe d’un certain progrès technique, certes, mais aussi de changements majeurs dans l’organisation de l’agriculture française. En effet, on a pu constater une augmentation de la taille des exploitations agricoles françaises et une spécialisation de celles-ci : le monde agricole n’échappe pas à la compétitivité.

Le glyphosate fait partie des outils qui ont permis aux agriculteurs d’augmenter leurs rendements. Ce principe actif vient en effet se substituer aux anciennes méthodes de désherbage très chronophages comme les désherbages mécaniques ou manuels. Aujourd’hui, un certain nombre d’agriculteurs se disent dépendants du glyphosate pour assurer leur production.

Une dépendance au glyphosate ?

L’union européenne a décidé de prolonger l’autorisation d’utilisation du glyphosate sur 5 ans mais le président français Emmanuel Macron souhaite même l’arrêt en 3 ans. Le 27 Novembre 2017, il publie sur Twitter :

J’ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. #MakeOurPlanetGreatAgain

Aujourd’hui, comme l’a rappelé Stéphane Travert sur RTL fin Septembre 2017 : «Il n'y a pas d'équivalent (au glyphosate) sur le marché, ou alors ils sont encore plus dangereux ». Ainsi, une sortie du glyphosate va nécessiter une aide de l’état pour accompagner les agriculteurs qui vont nécessairement voir leurs rendements baisser et donc leurs revenus chuter. Pour l’instant le gouvernement n’a rien voté de concret à ce sujet. Sortir du glyphosate va donc représenter une difficulté économique pour les agriculteurs qui font déjà face aux crises économiques, aux conditions de travail pénibles, au surendettement et à l’isolement.

Mais la liste des acteurs touchés par l’arrêt du glyphosate ne s’arrête pas là…

Quand on pense au glyphosate, on ne pense pas forcément à la SNCF et pourtant les herbicides à base de ce principe actif leur ont bien rendu service aux cours des dernières décennies pour l'entretien de leurs voies. Il en utilisent environ 34 tonnes par an[1] d’après l’Usine Nouvelle. Ils sont équipés de trains désherbeurs munis de GPS pour ne pas asperger dans les zones sensibles comme les rivières par exemple. Devant l’arrêt du glyphosate prévu pour 2021, ils travaillent sur des robots désherbeurs.[1]

Les conséquences de l'arrêt

Pour certains secteurs agricoles, il est très compliqué voire quasiment impossible de se passer du glyphosate. On peut penser à l’agriculture de conservation des solsou aux agricultures sensibles comme la culture des fruits à coques par exemple. Par exemple, l’agriculture de conservation n’a pas recours au labour (qui permet d’éliminer les adventices) et donc ne peut se passer du glyphosate pour son désherbage.

Pour les agriculteurs de façon générale, une étude Ipsos[2] menée auprès de 904 agriculteurs et d’une dizaine de spécialistes agricoles et industriels anonymes prévoit une hausse de 10% des coûts de production pour la filière céréalière et de 18% pour la filière viticole. Ipsos évalue "à plusieurs milliards d'euros" le coût du retrait de l'herbicide glyphosate en France, "dû à une baisse de rendement [des exploitations] et donc un retrait des exportations".

La plate forme Glyphosate France qui est composée d’industriels du secteur phytosanitaire estime que le coût supplémentaire de main d’œuvre pour le désherbage mécanique s’élève à 7€ par hectare en plus par rapport au désherbage chimique au glyphosate.

En ce qui concerne la SNCF, un porte parole de SNCF[1] réseau affirme que le budget de traitement de la végétation passerait de 120M à 300-500M sans glyphosate.

Une concurrence déloyale ?

La décision du président français de priver les agriculteurs du glyphosate à partir de 2021 entraîne des complications supplémentaires. En effet, la France et l’Europe ne sont plus sur la même longueur d’onde car la commission européenne a voté fin 2017 un renouvellement de l’autorisation d’utilisation du glyphosate sur 5 ans. Ainsi, pendant au moins 2 ans, les agriculteurs français se trouveraient face à une concurrence déloyale par rapport aux autres agriculteurs européens qui importeraient en France des produits glyphosatés. La FNSEA avait d’ailleurs fortement critiqué cette décision.

Solutions économiques pour la sortie

Le réseau CIVAM (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural) propose des solutions pour amortir les difficultés posées par l’arrêt du glyphosate en France[4]. Une première mesure serait de mettre en place des quotas de distribution du glyphosate sur les fournisseurs pour diminuer progressivement la consommation des agriculteurs. Ensuite, ils souhaitent que le gouvernement développe des aides à l’investissement pour les projets visant à diminuer la consommation de glyphosate. Ils déplorent le manque d’action à ce niveau du plan Ecophyto 2 mis en place par le gouvernement.

Enfin, et cela répondrait à la crainte des agriculteurs français, ils souhaitent que le gouvernement interdise l’importation de produits agricoles issus d’une agriculture ayant recours au glyphosate pour éviter une concurrence déloyale.

Article suivant : Alternatives

Bibliographie

- [1] Cognasse O. (2018, 22 février), Aéroports, SNCF et mairies s'adaptent, L’Usine Nouvelle. Disponible sur : https://www.usinenouvelle.com/article/aeroports-sncf-et-mairies-s-adaptent.N655669 [Consulté le 24/04/2018]

- [2] Terre-net, La France pourrait perdre plusieurs milliards d’euros en cas d’interdiction. Disponible sur : https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/appros-phytosanitaire/article/glyphosate-la-france-pourrait-perdre-plusieurs-milliards-deuros-en-cas-dinterdiction-216-130444.html [Consulté le 25/05/2018]

- [3] Réseau CIVAM. (2017). Note de positionnement. Accompagner l'interdiction du glyphosate d’ici 2020. 8 pages. Disponible sur : http://www.civam.org/images/actus/12_mesures_pour_sortir_du_glyphosate_-VDEF.pdf [Consulté le 25/05/2018]