Procédures pour l'installation des éoliennes

L'énergie éolienne est une énergie rapidement mobilisable, après 6 à 12 mois de travaux, le parc peut être exploité. Mais à cette durée relativement courte des travaux, s'ajoute toute la procédure administrative conduisant à l'acceptation du projet et à l'accord d'un permis de construire. C'est cette étape qui prend le plus de temps.

La construction d'un parc éolien est soumise à une longue procédure administrative en amont. Ces procédures sont les mêmes pour les éoliennes terrestres et les éoliennes offshore. Trois textes officiels encadrent juridiquement l'implantation des éoliennes.

Suivant la taille du parc, la procédure sera différente. Pour les parcs d'une puissance supérieure à 2,5 MW, la première démarche à faire est de réaliser une étude d'impact. Dans le cas contraire seule une notice d'étude est nécessaire. Tous les projets selectionnés par l'Etat lors du premier appel d'offres à l'heure actuelle sont de puissance supérieure à 2,5 MW donc l'étude d'impact sera obligatoire.

Bien que soumise à la même législation, il y a des caractéristiques propres aux projets éoliens en mer. Sur le plan foncier, il existe plus qu'un seul interlocuteur qui est le gestionnaire du domaine public maritime à condition que le parc soit placé à moins de 12 milles des côtes. Ainsi l'implantation des éoliennes nécessite un titre d'occupation domanial qui est une concession d'utilisation du domaine public maritime (décret n° 2004-308 du 29 Mars 2004), assortie d'une redevance. La réalisation d'éoliennes en mer est également soumise au titre « mer » de la nomenclature de la loi sur l'eau.

Etude d'impact et Notice d'impact : les objectifs

Les deux documents ont les mêmes objectifs, la première étant plus détaillée que la seconde.

Contenu de l'étude d'impact

Le contenu d'une étude d'impact est défini par la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ses décrets d'application 77-1141 du 12 octobre 1977 et 77-1298 du 25 novembre 1977. Le contenu repris dans le Code de l'environnement (Livre premier, titre II, chapitre II, Art. L. 122-3) prévoit au minimum :

Il est aussi préférable de justifier l'implantation du parc, notamment d'un point de vue environnemental et prévoir les difficultés techniques de la réalisation de l'ouvrage.

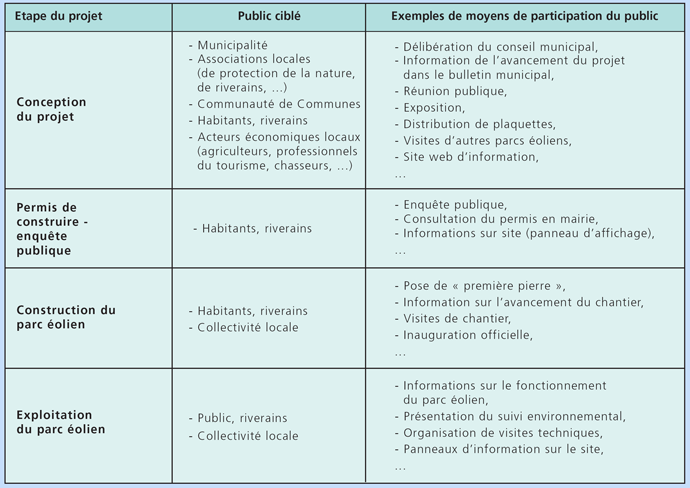

La concertation

La concertation concerne de nombreux acteurs, allant de la population locale et ses représentants, aux différents services de l'état et diverses associations.

Démarche de l'étude

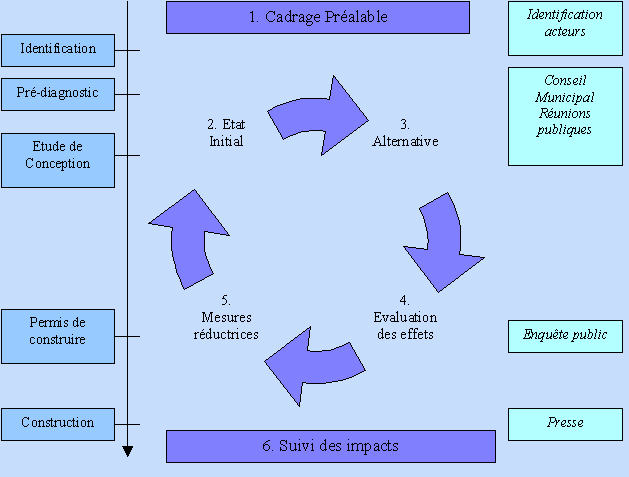

La démarche pour l'étude d'impact comporte:

Pour prendre en compte la totalité de ces aspects, l'étude d'impact est divisée en six phases principales :

Les six étapes ne sont pas nécessairement toujours conduites dans le même ordre. La démarche devient très souvent itérative. Rares sont les étapes réalisables en une seule fois. Dans la plupart des cas, il faut faire une étude préalable et apporter au fur et à mesure de l'avancement du projet des éléments qui permettent d'approfondir l'étude. Pour mieux expliciter le cheminement, suivons le déroulement d'un projet de parc éolien.

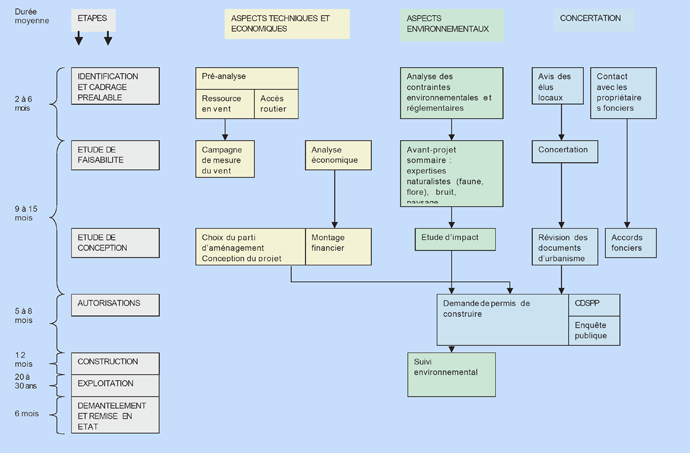

Après avoir repéré la zone d'étude, la première étape consiste en une phase de préfaisabilité avec :

Cette phase de préfaisabilité doit confirmer l'intérêt du site tant au niveau économique qu'environnemental. Si le cas est favorable l'étude de faisabilité commence. Pendant ce temps là la concertation avec les différents acteurs se poursuit. A l'issue de cette deuxième phase seront élaborées les possibilités d'aménagement et les variantes techniques. Lors de la troisième et dernière phase, il faut choisir parmi les variantes et affiner celle qui est retenue. Le rapport de l'étude conclut alors le travail d'analyse et de concertation. Les accords fonciers sont finalisés et les procédures de mise en conformité des documents d'urbanisme lancées : permis de construire, autorisation de raccordement électrique, autorisation d'exploiter. Si l'installation ne dépasse pas 12MW, la revente de l'électricité requiert aussi un certificat de droit à l'obligation d'achat.

L'autorisation de construire est délivrée par les instances compétentes en s'appuyant sur divers avis :

Une fois l'autorisation délivrée les éoliennes pourront est mises en service 12 mois plus tard, mais cette durée varie selon la complexité du site, la période des travaux, etc. Au total, l'ensemble de la procédure dure au minimum trois ans mais les délais sont souvent supérieurs à cinq ans. Ainsi, pour donner une idée de la longueur du processus, le projet Côte d'Albâtre a engagé des consultations auprès de 27 services de l'état.