Caractériser une pollution suppose la définition de trois paramètres : une ou plusieurs source, un ou plusieurs vecteur de transmission, des cibles. La présence simultanée de ces trois paramètres permet de parler de pollution effective ; dans le cas où un ou plusieurs d'entre eux n'existe pas, il y a seulement pollution potentielle.

A Salsigne, les sources de la pollution sont liées à l'activité industrielle :

| ||||||||

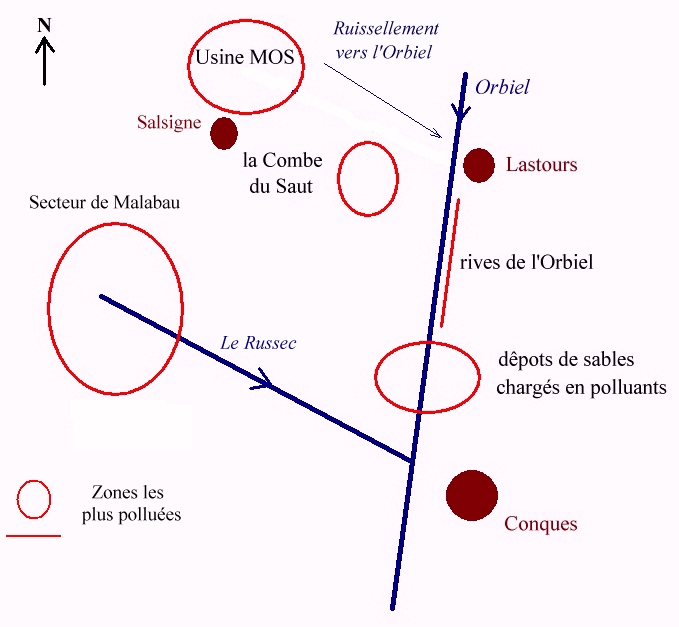

Les vecteurs de la pollution sont principalement :

|

Les conséquences de la présence cumulée de sources polluantes et de vecteurs de pollution sont directes sur l'environnement :

|

Reconnaître l'existence de la pollution n'a pas été chose facile pour le personnel de la mine ; les mineurs ont mis beaucoup de temps à l'admettre. Aujourd'hui, la réalité de la source de pollution arsénieuse est acquise. Néanmoins, la perception de la pollution diffère beaucoup suivant les acteurs impliqués.

Pour la DRIRE, la MOS "ne pollue pas", dans la mesure où elle maintient ses déchets en place : elle stocke les résidus arsénieux dans les plages. Or le cas des plages par exemple est sujet à controverse, et est depuis plusieurs années l'objet d'une mésentente entre riverains, DRIRE et exploitant industriel. Riverains et écologistes insistent pour que toute activité industrielle soit proscrite sur le site. Ces derniers considèrent que la seule présence de sources de pollution (et non nécessairement de vecteurs ) suffit pour constituer un danger potentiel.