Au cours de notre étude portant sur les transitions démocratiques non violentes, et plus particulièrement la Révolution Orange en Ukraine, nous avons pu constater que les articles portant sur ce sujet étaient d'une variété impressionnante. De la quête d'une définition de la démocratie aux polémiques parlant de manipulation, en passant par des analyses sur les alternatives envisageable si une transition démocratique non violente n'avait pas été possible, et en prenant en compte également les préoccupations posées par la construction européenne et les questionnements liés au bilan des transitions au bout d'un an,... les articles partent littéralement «dans tous les sens» et touchent à un nombre incroyable de problématiques qui pourraient former des sujets de controverse à elles-seules.

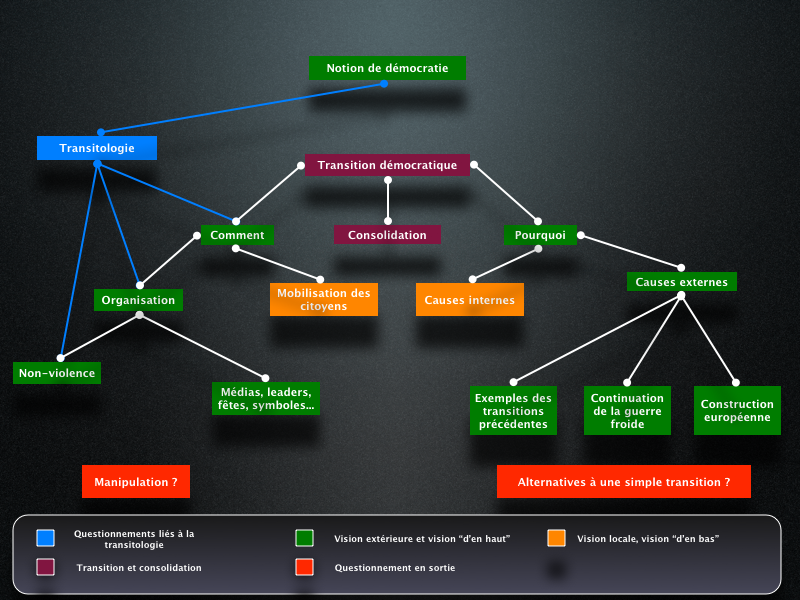

Mais, à la lumière du travail que nous avons réalisé dans notre étude sur la controverse autour de la transitologie, nous avons pu discerner des grands thèmes récurrents. En parcourant à nouveau les sites internet de nature polémique mais en essayant de dépasser leur surface souvent discutable pour prendre conscience de la réelle problématique sous-jacente, nous avons tenté de dresser une grille de lecture permettant à l'internaute et analyste amateur de ne pas se perdre dans l'océan des thèmes abordables via une étude sur les transitions démocratiques.

Grâce à cette grille, chacun peut, après la lecture d'un article, classer les constituants principaux de celui-ci en les rangeant dans les cases de la grille. Cela permet ainsi de ne plus nager dans un océan sans fond mais plutôt de naviguer d'îlot en îlot lors de son analyse.

Sa simplicité apparente est en lien avec sa raison d'être : le but n'était pas de mettre en place une carte détaillée de la zone de travail, mais plutôt de donner des repères stratégiques permettant de ne pas se perdre dans la lecture et l'analyse de textes sur le sujet des transitions démocratiques.

La notion de démocracie

Le phénomène de transition démocratique est intrinsèquement lié à la notion de démocratie. La définition choisie pour cette notion influe à la fois sur les conditions pré-requises à la transition (le pourquoi), et sur les moyens permettant d'y accéder (le comment). Dès lors, une large part des articles récupérés lors de recherches portant sur les transitions démocratiques ramène la problématique à la seule recherche d'une définition de la démocratie. C'est en fait une question inévitable, par rapport à notre sujet d'étude: par exemple, l'une des critiques répandues à l'encontre des «transitologues» est le fait qu'ils ramènent trop souvent l'idée de modèle démocratique au seul modèle libéral américain.

Cependant, cette question, aussi attirante soit-elle, est un sujet de controverse à elle seule, tant elle est vaste et au c½ur de nombreuses préoccupations. Nous avons donc préféré éviter de plonger trop profondément dans ce domaine dans lequel nous risquions de perdre le fil de notre controverse.

Nous avons donc traité le sujet des transitions démocratiques non violentes en ayant conscience que la notion-même de démocratie reste à discuter. Dans notre esprit, nous nous restreindrons à la formule d'Abraham Lincoln: «gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple», qui reste la plus simple et la plus acceptée lorsque l'on souhaite définir le concept de démocratie. Ceci a pour but de nous permettre de clarifier les choses et de ne pas laisser un point d'interrogation dans notre esprit alors que ce dont nous parlons y est relié. Cependant, dans un souci d'objectivité, nous avons tenté durant notre étude d'éviter toute interaction entre cette restriction personnelle visant à clarifier nos propres réflexions, et la controverse qui est notre objet d'étude.

La transitologie

Longtemps, les réflexions portées sur les transitions démocratiques étaient tournées vers le «pourquoi», telles que celles de S.M.Lipset: quelles sont les conditions socio-économiques prérequises à une transition ?

C'est de ce constat qu'est née la «transitologie», à partir de la fin des années 1970. Son but est en effet de déterminer le «comment» plutôt que le «pourquoi». C'est un réel tournant épistémologique: on passe d'une perspective «fonctionnelle» à une dimension «génétique» du processus de transition. Si le «pourquoi» recherche les conditions socio-économiques préservant la stabilité de la démocratie, elles ne sont peut-être pas nécessaires à son avènement. La dimension politique est d'ailleurs souvent négliée lors de la recherche du «pourquoi», tandis que son importance décuple lors de la recherche du «comment» via la transitologie.

La conceptualisation de cette dimension génétique du processus amène alors à l'acquisition d'un caractère prescriptif. Ceci correspond autrement dit à une tentative d'expérimentation de la théorie.

Pourquoi ? Comment ?

Durant notre étude, il nous a paru intéressant de différencier les questions du pourquoi et du comment, vis-à-vis des transitions démocratiques.

Le pourquoi correspond en fait aux conditions pré-requises à une transition démocratique. Cette question porte sur les conditions sociales, économiques, politiques, culturelles... Elle fut étudiée par certains théoriciens, tels que S.M. Lipset. Elle est en fait souvent plus reliée à la question des pré-requis à la démocratie, plutôt qu'à la transition démocratique. Elle se caractérise par des théories sur la frustration relative : qu'est-ce qui peut engendrer une frustration populaire telle qu'elle peut amener à une transition politique ?

Le Comment correspond, à l'inverse, aux méthodes permettant la réalisation concrète d'une transition démocratique.

Notre étude du phénomène de transition démocratique est en fait liée au comment, bien que le pourquoi soit une étude préliminaire utilisable. Le pourquoi n'est pas vraiment controversé : c'est une réflexion passive, sans application au terrain puisqu'il ne s'agit que d'une observation. Dès lors, il n'y a pas d'expérimentation possible, mais seulement la création d'une base de données où l'ensemble des cas est listé. A l'inverse, le comment est controversé, car il y a expérimentation. C'est d'ailleurs de cette différenciation qu'est née la « transitologie ».

Notre étude de controverse se porte donc principalement sur le domaine du comment, puisque le pourquoi n'est pas vraiment soumis au doute. D'ailleurs, ceci implique que cette restriction n'a a priori pas d'effet sur notre objet d'étude puisque nous recherchons les points soumis à controverse. Un travail sur le pourquoi peut cependant être enrichissant car cela donne une toile de fond à la question du comment. Dans les points reliés au « pourquoi » sur la grille de lecture, nous avons tenté de tracer une silhouette de cet arrière-plan de notre controverse, pour donner un contexte à notre étude.

Transition et consolidation

Une distinction importante à faire lors de l'analyse d'articles liés à la controverse sur les transitions démocratiques est celle séparant transition et consolidation. Ceci est en fait lié à la notion de transition.

La transition est considérée généralement comme étant la succession d'évènements engendrant le passage d'un régime totalitaire (ou du moins non démocratique) à un régime dit démocratique ; elle est d'une durée assez courte, sachant que les antécédents (tels que la manifestation suivant l'assassinat du journaliste Gueorgui Gongadze du 16 septembre 2000 en Ukraine) ne sont pas considérés comme faisant partie de la transition elle-même même si ils ont pu contribuer à sa réalisation. La transition s'arrête dès que le régime dit démocratique est en place. Ceci est d'ailleurs son seul but.

La consolidation, à l'inverse, s'étend dans le temps à partir du moment où le régime dit démocratique est en place. Elle correspond en fait à la mise en place de la démocratie pour le long terme, contrairement à la transition qui n'a qu'un objectif à court terme. Transition et Consolidation sont donc deux éléments bien séparés, à la fois chronologiquement, à la fois dans leurs objectifs, à la fois dans leur expression : la transition a un effet visible de type événementiel, tandis que la consolidation se joue dans les coulisses, avec plus de douceur et de précaution.

Cette distinction est importante vis-à-vis d'une analyse d'articles liés au phénomène de transition démocratique. En effet, le jugement de valeur attribué à une transition est bien souvent lié à la consolidation plutôt qu'à la transition. Dans les journaux grand public, on parle souvent de « bilan un an après la révolution orange », ce qui se rapproche plus d'un bilan sur la consolidation que sur la transition. Cette distinction est nécessaire pour garder le fil directeur de notre sujet d'étude car on peut très facilement être dérouté par un article étudiant la consolidation de la démocratie dans un pays, alors que cela n'a pas de rapport direct avec notre étude.

Cette prise de conscience nous a ainsi permis d'éviter de nous perdre dans un domaine qui n'est en fait pas celui de notre étude de controverse. Ainsi, dans la première partie de notre étude, nous ne nous sommes pas penchés sur les articles parlant de « bilan » ou de « consolidation ». Néanmoins, ne pas prendre en compte de la consolidation est se ramener à un cheminement d'esprit proche de celui des transitologues. Afin d'être sûr d'être le plus objectif possible, nous avons, une fois cernée la controverse sur la transitologie, pris en compte ces articles afin d'élargir notre champ de vision. Car peut-être une étude sur la consolidation est-elle nécessaire lorsqu'il faut juger de la validité de la transition démocratique. C'est ce genre de questions qui sont soulevées dans certains livres, et c'est entre autres ce qui nous a emmené à nous repencher sur le phénomène de consolidation, sentant que, par ce biais, nous pourrions peut-être arriver à une réflexion intéressante en conclusion de notre étude.

Organisation et mobilisation

La question «comment» est intrinsèquement liée aux acteurs mis en jeu lors d'une transition démocratique. Elle est ainsi à la fois reliée aux leaders eventuels qui organiseront les évènements qui surviendront lors de la transition, et à la fois aux foules qui participeront activement en se mobilisant et en manifestant, ou simplement en votant.

Néanmoins, plutôt que de voir ces deux types d'acteurs comme simplement coordonnés pour une même cause, les articles et les théories les voient souvent comme opposés. Ainsi lors de l'analyse d'articles sur les transitions démocratiques faut-il faire attention lorsqu'il y a une telle opposition car elle n'est pas intrinsèque aux relations entre ces acteurs mais correspond plutôt à un jugement de l'auteur de l'article (quelque soit le côté qu'il choisit). C'est ce jugement de valeur qui amène souvent à la question de la manipulation ou de la spontanéité des foules.

La non-violence

La particularité des dernières transitions démocratiques ayant eu lieu en Europe de l'Est est le caractère non violent du conflit. En effet, tout s'est déroulé par des manifestations non violentes, une mobilisation importante des citoyens, et par le vote. Comme à toute phénomène particulier, on peut poser deux questions : pourquoi et comment

Le « pourquoi » est a priori évident : pour éviter les effusions de sang, pour se battre d'une manière diplomate et civilisée. Le « pourquoi » suppose aussi une question d'intérêt : « pour quoi ?». En effet, la non violence est souvent, dans les articles polémiques traitant de la question de la manipulation, un simple outil supplémentaire pour faire tomber le gouvernement en place, un outil plus fort encore que la violence par elle n'est pas condamnable.

Le « comment » suppose à nouveau des organisations souhaitant cette non-violence. Ce peut être les responsables de la Sécurité dans le pays, comme en Ukraine, qui veut éviter autant que possible les effusions de sang. Ce peut également être des personnes qui souhaitent renverser le régime en place et qui utilisent la non-violence comme outil pour arriver à leur fin, via les théories des transitologues traitant de la non-violence.

Les médias, les symboles et la manipulation

Au cours des transitions démocratiques non violentes récentes, une certaine organisation est évidente, et beaucoup des moyens mis en ½uvre sont explicites à partir du moment où l'on regarde quelques galeries de photos liés à ces transitions. Celles-ci étant plus denses pour l'Ukraine que pour toutes les autres transitions, nous allons nous pencher sur cet exemple afin d'étayer nos propos.

Via des photos et des interviews de témoins qui étaient présents lors de la révolution orange (en livre s'il s'agit de journalistes, ou disponible sur internet), on peut voir les preuves d'une telle organisation : les besoins de base tels que la nourriture ou les tentes, ont été prévus afin de permettre aux personnes venues de rester sur la Place Maïdan autant qu'elles le souhaitent, jour et nuit. De plus, des évènements tels que des concerts ont été organisés, évènements qui semblent transformer un peu cette révolution en une sorte de grande fête.

De plus, l'image a été soigné, avec des symboles marquants tels que la couleur orange et le logo «Tak! Iouchtchenko» (Oui ! Ioutchenko). Par voie de conséquence, la couverture médiatique (journaux, télévision,...) fut importante, à la fois en direction des ukrainiens, et à la fois en direction du reste du monde. Ce fut en effet l'une des premières fois depuis l'indépendance de l'Ukraine que l'on entendait parler de ce pays, en France par exemple.

Toute cette organisation amène à la question du financement de cette révolution, à la fois celui de la nourriture, celui des concerts, et celui des médias. Beaucoup de journalistes s'empressent alors d'écrire des articles accrocheurs au sujet de complots, de manipulation, de guerre sous-jacente entre Américains et Russes,etc... sujet toujours plaisants pour le lecteur amateur de gros titres mais peu exploitables pour une étude de controverse.

Les causes intérieures

Les conditions favorisant le plus l'émergence d'une transition sont généralement internes au pays, au niveau social, économique, politique ou historique. Ce sont bien souvent ces conditions qui engendrent une frustration telle qu'une transition démocratique est possible.

L'exemple de l'Ukraine est explicite : Conservant encore des stigmates des guerres et des famines telles que celles de 1932-1933, avec un nombre de décès supérieur aux naissances, un taux de natalité parmi les plus bas du monde, une pauvreté de masse (un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté en 2005 ; les taux d'inflation atteignent des niveaux records (jusqu'à 1000% par an)) et d'importantes inégalités sociales, ainsi qu'une corruption et une criminalité croissante, la frustration de la population ukrainienne semble assez logique.

Les causes extérieures

Alors qu'on pourrait penser que seules des conditions internes au pays peuvent servir de base à une transition démocratique, les dernières révolutions nous ont montré qu'il n'en était rien. Les conditions externes prennent en effet une grande part dans les conditions d'émergence d'une transition.

Alors qu'on pourrait penser que seules des conditions internes au pays peuvent servir de base à une transition démocratique, les dernières révolutions nous ont montré qu'il n'en était rien. Les conditions externes prennent en effet une grande part dans les conditions d'émergence d'une transition.

La construction européenne

Un facteur externe important pouvant contribué à l'émergence d'une transition démocratique contemporaine est la construction européenne. Par exemple, l'Ukraine reste une rejetée de cette construction. Tandis qu'elle est déchirée entre deux aspirations, à la fois vers la Russie et vers l'Occident, elle sait qu'elle en restera écartée tant qu'elle n'aura pas fait rupture avec la Russie.

La construction européenne est d'autant plus influente qu'elle se fait ressentir par les ukrainiens eux-mêmes. Par exemple, ils ont à présent besoin d'un visa pour se rendre en Pologne. D'où un sentiment de frustration aigüe favorable à l'émergence d'une transition démocratique.

La guerre froide et les alternatives

Ce qui se passe en Europe de l'Est ressemble un peu à un bras de fer entre la Russie et l'Occident. En effet, une décennie après la fin de la Guerre froide, celle-ci paraît cependant avoir continuée au niveau des pays séparant les deux anciens blocs. A nouveau, l'Ukraine nous apparaît comme l'exemple le plus frappant. En effet, le dilemme qui la déchire depuis son indépendance de 1991 est la source même d'un certain blocage à tous les niveaux du pays.

C'est d'ailleurs par opposition à ce blocage que l'on peut désigner la transition démocratique qui a eu lieu par le terme «révolution».Cette division est même géographique, avec l'Est du pays qui se tourne plus globalement vers la Russie, et l'Ouest du pays qui aspire à se rapprocher de l'Occident. Cette séparation n'est seulement au niveau d'aspirations abstraites, mais surtout au niveau de réalités concrètes:

| Géographie | Est de l'Ukraine | Ouest de l'Ukraine |

| Aspiration | Occident, Europe | Russie, Moscou |

| Langue | Ukrainien (plus proche du polonais que du russe) | Russe majoritairement |

| Eglise | Greco-catholique | Orthodoxe du patriarcat de Moscou |

| Types de villes | Allure de cités centre-européennes (rues pavées, petites places traversées de tramways, cafés,...) | Grandes villes industrielles avec des cités ouvrières et de vielles usines de complexes militaro-industriels |

| Histoire | Les régions Galicie et Volhynie n'ont été soviétiques que pendant 45 ans. Elles appartenaient à l'Empire austro-hongrois puis à la Pologne pour ne rejoindre l'Ukraine qu'après la Seconde guerre mondiale. La Bessaradie fut reprise à la Roumanie après 1945. La Transcarpatie était tchécoslovaque avant la guerre. | Les élites ukrainiennes furent pourchassées plus tôt. Les campagnes ont beaucoup souffert: 4 à 7 millions d'Ukrainiens sont morts de la famine de 1932-1933 («provoquée par le régime communiste pour décimer la paysannerie»*). A la place, Staline a fait venir des millions de russes en industrialisant la région. |

Les résultats des élections présidentielles de 2004 sont à l'image de cette fracture, avec un Est pro-Ianoukovitch, soutenu par Moscou, et un Ouest pro-Ioutchenko, aspirant à se rapprocher de l'Occident.

A la vue d'une telle déchirure au sein du plus grand pays d'Europe, on est en droit de se poser la question : quelles autres alternatives y avait-il plutôt qu'une transition démocratique ? Ce genre de questions a dû occuper beaucoup d'esprit pendant la «révolution orange». Aujourd'hui, elle n'intéresse plus que les analystes en histoire et n'a plus d'impact direct sur le réel. Par contre, pendant la «révolution», c'est sûrement l'une des questions qui a dû influé sur beaucoup de décisions.

A cause de cette déchirure au sein-même de l'Ukraine, ces élections auraient pu déboucher sur quelque chose de plus dévastateur qu'une transition démocratique non violente : tandis que la Révolution Orange était en cours dans l'Ouest du pays, une tentative de Révolution Bleue eut lieu à l'Est, bien que moins importante. Ces oppositions auraient très bien pu déboucher sur une guerre civile.

Une autre alternative possible, liée au fait que la division est également géographique, est la scission réelle de l'Ukraine en deux pays indépendants. C'aurait pu être une solution pour éviter la guerre civile si les risques s'étaient accrus.

Lors d'une recherche sur la transition démocratique non violente ayant eu lieu en Ukraine, on trouve ainsi beaucoup d'articles qui se tourne vers ces questions : comment ce bras de fer s'est joué ? par des soutiens financiers, des campagnes d'information, ... ? et qu'est-ce qui a fait que l'on n'a pas débouché sur l'une ou l'autre des alternatives précédemment citées ?

Nous avons donc supprimé ce genre d'articles de nos études pour la première partie de notre étude. En effet, ce sont des questions absolument en dehors de tout contexte scientifique. Elles sont uniquement polémiques et renvoient à des thèmes inabordables dans notre étude à cause de leur manque d'objectivité scientifique (tels que la théorie du complot). Cette suppression ne concerne que le temps de la première partie de notre travail. Nous avons pu, une fois la controverse étudiée, nous pencher à nouveau sur ce type d'articles pour débusquer ce qu'il signifie plus profondément que leur surface polémique.

Les transitions précédentes

Parmi les conditions externes participant à l'émergence d'une transition démocratique, l'exemple des transitions démocratiques précédentes joue un rôle crucial.

Les récentes révolutions non violentes en Europe de l'Est en sont la preuve : à quelques années d'écart, la Serbie en 2000 puis la Géorgie en 2003, puis l'Ukraine en 2004 ont connu des révolutions du même type. La Serbie n'avait pas d'exemple direct, si ce n'est la Tchécoslovaquie dont la révolution de velours a eu lieu en 1989-1990 (qui a abouti sur la séparation en deux du pays en 1993). Par contre, l'exemple de la Serbie fut un réel déclencheur aux autres révolutions. Par exemple, le groupe serbe Otpor (lui-même inspiré de OK'98 de Slovaquie) a largement inspiré Kmara en Géorgie, Pora en Ukraine, à la fois au niveau concret sur le plan de l'organisation de la révolution, et à la fois au niveau abstrait à travers la diffusion des idées liées aux transitions non violentes.