Arguments de chaque camp :

Avant de commenter ce diagramme, il paraît important de souligner les arguments principaux de chacun des camps.

Transitologie :

Après de nombreuses années où l'étude sur les transitions démocratiques se limitait à une recherche des conditions socio-économiques sur lesquelles se reposaient une démocratie, et donc sur les pré-requis de ce type favorisant l'émergence d'un processus de transition, plusieurs scientifiques du monde des sciences politiques se sont demandés la raison de cette obstination à se demander « Pourquoi y a-t-il une démocratie ? », question passive par essence. Ils se sont alors lancés à la recherche de ce qui leur paraissait d'une importance et d'une utilité bien plus grande : « Comment arrive-t-on à une démocratie ? », question bien plus active puisque des applications concrètes sont possibles. Ils se sont alors penchés sur la construction de modèles. Le terme « transitologie » fut créée par Philippe Schmitter, l'un des pionniers du domaine.

L'hypothèse forte sur laquelle ces « transitologues » se basent pour pouvoir mettre en place des modèles théoriques est la suivante : la dimension politique, rejetée dans les études précédentes, est ici considérée comme le facteur déterminant lors d'une transition ; les choix politiques effectués par les élites sont cruciaux et comptent bien plus que les conditions sociales ou économiques. On parle alors souvent de « variables politiques ». L'intérêt de ces modèles est certain : ces théories ont pour ambition de modéliser la dynamique caractérisant le processus de transition démocratique, tout en explicitant l'aspect stratégique de celui-ci.

Critiques à l'encontre de la transitologie :

Les critiques quant à eux reconnaissent pour la plupart cet intérêt mais paraissent regretter les simplifications et les hypothèses choisies par les transitologues. Les critiques vont dans plusieurs directions :

Analyse :

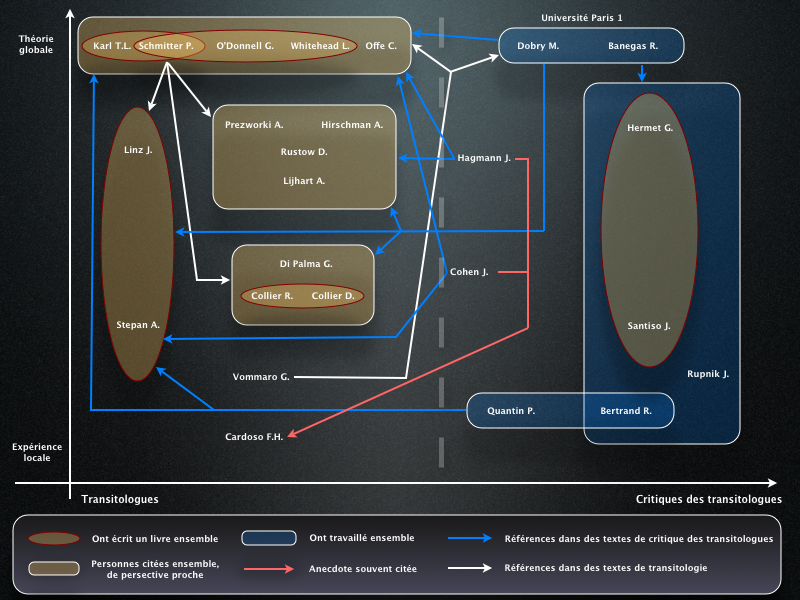

Nous avons pu constaté, au cours de notre étude qu'hormis cette dualité entre transitologues et critiques, il y avait aussi des différences de nuances entre les personnes traitant de théories générales et globales et celles analysant leurs expériences plus locales. Contrairement à la ligne de rupture assez stricte séparant les deux camps précédents, cette seconde différenciation se caractérise par une certaine continuité liant théorie et expérience.

Les auteurs ne sont alors plus séparés par un mur net et droit, mais sont regroupés ensemble dans un même champ, sur un même terrain, où chacun se différencie par une tonalité qui lui est spécifique, selon l'importance relative qu'il donne à sa recherche théorique et à ses observations concrètes. Ainsi il y a des théories, des modèles généraux ne partant pas spécialement (ou du moins pas explicitement) d'exemples précis ; d'un autre côté, il y a des théories basées avant tout sur des observations, des analyses, des conclusions tirées de transitions démocratiques ayant eu lieu (il arrive fréquemment qu'elles se restreignent alors au cas d'une unique transition ayant eu lieu dans un pays particulier).

Cette échelle est d'une précision toute relative comme nous l'avons expliqué auparavant lors du détail de notre méthode de travail, mais les conclusions que l'on peut tirer du schéma global ne sont pas dénuées d'intérêt pour autant car elles montrent explicitement le jeu des dialogues et des débats autour de la transitologie.

Avant de passer à l'examen des liens, il est bon de préciser, quitte à se répéter, les quatre principales visions :

Passons à présent à l'étude des liens :

Comme synthèse, on peut donc suivre le chemin du dialogue à travers ce diagramme :

Terry Lynn Karl

Professeur en Sciences politiques, spécialisée dans les études latino-américaines à l'université de Stanford, USA. Professeur Karl a longuement écrit sur la politique comparative et des relations internationales, avec une attention particulière apportée à la politique des pays exportateurs du pétrole. Elle s'est aussi intéressée aux transitions démocratiques, à l'inégalité et aux droits de l'homme...

Sur le thème de démocratisation comparative, Professeur Karl s'est surtout intéressée à l'Amérique latine vers la fin des guerres civils en Amérique centrale. Elle a aussi conduit une grande recherche sur l'ensemble de l'Amérique latine, de l'Afrique occidentale et de l'Europe de l'Est. Ce travail à été publié et traduit en 15 langues. D'autre part, Karl s'intéresse de très près à la politique extérieure des États-Unis et a déjà collaboré dans ce sens, en tant qu'experte en transitions démocratiques avec le congrès des États-Unis, la cour suprême, et les Nations Unies. Elle a servi de conseillère aux négociateurs en chef de paix de l'O.N.U au Salvador et au Guatemala et a surveillé des élections pour les Nations Unies.

Philippe Schmitter

Né à Washington DC en 1936, Philippe Schmitter est diplômé de l'institut des études internationales de l'université de Genève, ainsi que de l'université de Californie (Berkeley, PhD) Il a été professeur attaché au département politique de l'université de Chicago, de l'institut universitaire Européen (82-86) et à Stanford (86-96). Il a aussi été professeur visiteur à Paris I Sorbonne, Genève, Mannheim et Zürich... .

Ses principaux travaux concernent les caractéristiques politiques de «l'Euro-politique» émergente, les transitions démocratiques dans l'Europe du sud et l'Amérique latine, l'intégration régionale en Europe de l'ouest et en Amérique latine. Pr. Philippe C.Scmitter est maintenant professeur de sciences politiques à l'institut universitaire Européen à Florence.

Guillermo O'Donnell

Guillermo O'Donnell est un «Senior Fellow» à l'institut Kellog des études internationales, université de notre dame. Diplômé en droit de l'université nationale de Buenos Aires (1957), ainsi qu'en sciences politiques de l'université de Yale (Master 1971 et PhD 1982), il a enseigné dans plusieurs prestigieuses universités dont l'université de Californie (Berkeley), du Michigan (Ann Arbor) et de Sao Paulo. Il a également été directeur du centre des études sur l'état et la société (CEDE) en Argentine ainsi que chercheur Senior à à l'institut universitaire de la recherche du Rio de Janeiro (IUPERJ). Dans ces cours comme dans ses recherches, O'Donnell s'intéressait particulièrement à la théorie démocratique, la démocratie comparative et la démocratisation, les politiques et sociétés latino-américaines ainsi qu'a la relation entre la législation et la théorie politique.

Il a publié de nombreux travaux sur la démocratisation, l'autoritarisme et la théorie démocratiques. Parmi ses plus importantes publications figurent «Modernisation et autoritarisme bureaucratique» (1972); «Transition from Authoritarian Rule» qu'il co-écrit avec Philippe Schmitter et Laurence Whitehead en 1986, «Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective» (1992) ainsi que «The Quality of Democracy. Theory and Practice» (2004).

Lawrence Whitehead

Lawrence Whitehead est un "Senior Fellow", professeur à la faculté Nuffield, Université d'Oxford, il enseigne la politique et l'économie politique contemporaines dans l'Amérique latine, au centre des études sur l'Amérique latine d'Oxford. Il a aussi enseigné, en tant que professeur visiteur, dans un grand nombre d'universités aux états unis et en Amérique latine. En 1980-81 il était Senior dirigeant de recherches au programme latino-américain du centre de Wilson, responsable d'un projet comparatif à grande échelle sur des « transitions de règle autoritaire et des perspectives pour la démocratie en Amérique latine et Europe du Sud ». Les fruits de cette recherche ont été publiés en 1986 dans un ouvrage en quatre volumes «Transitions from Authoritarian Rule édité by Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter et Laurence Whitehead».

Depuis 1989, Lawrence Whitehead est Co-rédacteur du journal des études latino-américaines édité par les presses d'université de Cambridge. Il est également rédacteur d'une série de livres édités par l'université d'Oxford, « étude sur la démocratisation ». Le premier livre de la série : «les dimensions internationales de la démocratisation : l'Europe et les Amériques» fut publié en 1996, depuis, 9 autres livres ont été publiés. Sa dernière publication est intitulée « vers une viabilité démocratique : l'expérience bolivienne» (Palgrave, 2001).

Claus Offe

Le professeur Claus Offe est né en 1940 à Berlin. Il a reçu un diplôme en sociologie à l'université libre de Berlin (1965) et a reçu son doctorat de l'université de Francfort (1968) et son habilitation de l'université de Konstanz (1973). Il a enseigné aux universités de Bielefeld (1975-1989) et de Brême (1989-1995) et a été professeur visitant à des établissements universitaires aux Etats-Unis, au Canada, aux Pays Bas, en Autriche, en Suède, en Italie et en Australie. Actuellement il est professeur de Science politique, à l'université de Humboldt, à Berlin.

Retraité depuis avril 2005, il est l'un des principaux sociologues politiques du monde. Ancien étudiant de Jürgen Habermas, il a contribué substanciellement à la compréhension du problématique rapport qui existe entre démocratie et capitalisme. Ses travaux récents se sont concentrés sur des économies et des Etats connaissant une transition démocratique.

Adam Przeworski

Adam Przeworski est un professeur Américano-Polonais de sciences politiques, l'un des plus importants théoriciens et analystes des sociétés démocratiques, de la théorie de démocratie et de l'économie politique, il est actuellement professeur à plein temps au département des sciences politiques de la famille Wilf à l'université de New York.

Né en 1934 à Varsovie, Przeworski est diplômé de l'université de Varsovie en 1961, il est ensuite parti finir ses études aux Etats-Unis, où il obtint son PhD en 1966. Adam Przeworski a enseigné à l'université de Chicago, Il a également été professeur visiteur dans plusieurs universités en Inde, au Chili, en France (entre d'autres à l'université américaine de Paris), en Allemagne, en Espagne et en Suisse, il est depuis 1991 membre de l'académie américaine des arts et des sciences. Il a jusqu'ici écrit 13 livres et publié de nombreux articles.

Albert Hirschman

Albert Hirschman est né à en 1915 à Berlin. En 1933, après la prise de pouvoir d'Hitler, il quitte l'Allemagne pour la France, où il poursuit ses études supérieures à HEC et à la Sorbonne, puis part au Royaume-Uni à la London School of Economics. Jusqu'en 1938, il étudie à l'Université de Trieste en espagne, où il obtient son doctorat d'économie.

Jusqu'en 1956, Hirschman s'engage fortement dans l'action politique (guerre mondiale, reconstruction de l'europe sous l'égide du plan Marshall...), ce n'est qu'en cette année qu'il décidera de retourner dans le monde académique. il obtient des postes dans les plus grandes universités américaines, universités de Yale (1956-1958), Columbia (1958-1964), Harvard (1964-1974) et Princeton (1974-1985).

Dankwart Rustow

Le professeur Dankwart Rustow, considéré comme un des spécialistes les plus érudits de la Turquie et du Moyen-Orient, a non seulement assuré sa propre renommée mais également celle de la Graduate School grâce à sa réputation internationale en tant que sociologue. Célèbre pour son travail en politique comparative, il a été rédacteur en chef du journal Comparative Politics et journaliste prolifique. Indéniable autorité à l'OPEP, il a fondé « le forum de l'énergie ».

Le professeur Rustow est né à Berlin. Il a passé son adolescence en Turquie, et est venu aux Etats-Unis après la Deuxième Guerre Mondiale. Il a reçu sa licence en 1947 au Queens College et son PhD à l'université de Yale en 1951. Avant de rejoindre la faculté de la City University de New York, il a enseigné à Princeton et Columbia et fut professeur visitant à Harvard et à d'autres établissements. Il a été vice-président de l'association américaine des sciences politiques et de l'association de l'Amérique du nord pour les études sur le Moyen-Orient.

La Graduate School a eu l'honneur de compter le professeur Rustow dans son corps enseignant pendant 25 années en tant que professeur distingué de science politique et de sociologie. Bien qu'il ait pris sa retraite en 1995, il a gardé une présence puissante à l'université et aux divers organismes dont il était un membre.

Arend Lijphart

Le domaine de spécialisation de Lijphart est la politique comparative, et sa recherche est concentrée sur l'étude comparative des établissements démocratiques. Il est l'auteur de plusieurs livres, à propos de la démocratie dans les sociétés plurielles.

Lijphart a reçu de nombreux et prestigieux prix durant sa carrière récompensant sa recherche novatrice. En 1989, il a été élu à l'académie nationale des arts et des sciences et de 1995 à 1996 il a été président de l'association politique américaine de la Science.

Giuseppe Di Palma

Pr. Di Palma a reçu son diplôme en droit de l'université de Padoue en 1956 et Son Ph.D. de l'université Berkeley en 1967. Les conférences qu'il anime, ainsi que ses recherches concernent la politique comparative, la théorie démocratique et la politique européenne occidentale et l'Europe du sud. Il a publié plusieurs livres dont le plus connu reste «To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions» (UC Press, 1990).

Ruth Collier

Le professeur Collier a reçu son Ph.D. à l'université de Chicago en 1974. Ses domaines de spécialisation sont la politique comparative, l'Amérique latine, et la politique de travail. Ses sujets de recherche courants sont la démocratisation par changement de régime, la politique mexicaine, et la politique du travail.

David Collier

Les domaines de David Collier sont la politique comparative, la politique latino-américaine, et la méthodologie. Son dernier ouvrage est intitulé «repenser l'enquête sociale : Outils divers, normes partagées» (Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards ; Rowman et Littlefield, 2004), il en est co-éditeur et co-auteur avec son collègue de Berkeley Henry E. Brady.

Alfred Stepan

Alfred Stepan est titulaire d'un Ph.D. en 1969 de l'université de Columbia, il a enseigné les sciences politiques à Yale entre 1976 et 1982, il a aussi été le premier président et recteur de la Central European University ( à Budapest, Prague, et Varsovie) entre 1993-96. Dans ses recherches et son enseignement, il s'intéresse surtout à la politique comparative, aux théories de transitions démocratiques, au fédéralisme, et aux systèmes religieux et la démocratie dans monde.

Alfred C. Stepan est également un Fellow à l'académie américaine des Arts et des Sciences depuis 1991, et membre de l'académie britannique depuis 1997.

Juan Linz

Juan Linz a eu son PhD en 1959 de l'université de Columbia, il est actuellement professeur de sciences politiques et sociales à l'université de Yale. Il est aussi ancien président du comité de la sociologie politique de l'association sociologique internationale et de l'association internationale des sciences politiques.

Juan J. Linz est surtout connu pour ses théories portant sur les régimes totalitaires et autoritaires. Il a également fait de la recherche étendue sur les pannes de la démocratie et des transitions vers un régime démocratique. Il est l'auteur de beaucoup de travaux sur ces sujets, les plus connus sont " Les régimes totalitaires et autoritaires " (Rienner, 2000), ainsi que son essai « les périls du Présidentialisme ».

Gabriel Vommaro

Gabriel Vommaro est doctorant à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et chercheur au Centre de Sociologie Européenne (CSE), Paris. Il a écrit «Quand le passé est dépassé par le présent : les élections de 1983 et la construction d'un nouveau temps en Argentine» en 2005. Il est actuellement enseignant à l'université de Buenos Aires.

Fernando Henrique Cardoso

Ancien président de la République fédérale du Brésil et sociologue de formation, Fernando Cardoso a étudié successivement à l'université de São Paulo et au laboratoire de sociologie industrielle de l'École pratique des hautes études à Paris. Professeur à l'université de São Paulo (1958), puis à la faculté de sciences sociales de Santiago du Chili, il a été désigné, en 1967, comme directeur adjoint de l'Institut latino-américain de recherche pour la planification économique et sociale (I.L.P.E.S.).

Se consacrant à la sociologie du développement et proposant une méthodologie pour comprendre l'évolution sociale de l'Amérique latine, Cardoso précise la forme, les conditions et les conséquences du processus d'intégration des économies qui s'établissent à la périphérie du système international de production et d'échange.

Ministre des Finances en 1993, Fernando Henrique Cardoso a été élu président de la République du Brésil en octobre 1994.

Patrick Quantin

Né en 1948 à La Rochelle, Patrick Quantin est docteur d'Etat en Science politique et directeur de recherche à la FNSP. Son champ de recherche est la science politique et ses principales spécialités sont la politique comparée, l'Afrique centrale et la gouvernance. Il est actuellement professeur à l'IEP de Bordeaux.

Romain Bertrand

Romain Bertrand est diplômé de l'Institut d'études politiques de Bordeaux (1996), du DEA de Politique Comparée de l'Institut d'études politiques de Paris (1997) et docteur en science politique. Sa thèse portait sur les processus de construction et de formation de l'Etat en Insulinde coloniale.

D'octobre 2000 à décembre 2001, il a occupé le poste de chargé de mission Asie-Pacifique au Centre d'analyse et de prévision (CAP) du ministère des Affaires étrangères. Il a été recruté comme chargé de recherche au Centre d'études et de recherches internationales (CERI) en janvier 2002. Il est aujourd'hui enseignant de la Mention Asie du mastère de recherche de Sciences-Po et Consultant permanent du Centre d'analyse et de prévision.

Depuis 1999, il travaille d'une part sur les faits de violence politique à Java, et de l'autre sur les processus de formation de l'Etat colonial et post-colonial en Asie du Sud-Est (Indonésie, Malaisie).

Jacques Rupnik

Diplômé d'histoire à la Sorbonne et en science politique à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, titulaire d'un M.A en études soviétiques à l'université Harvard (1974), et d'un doctorat en histoire des relations internationales à la Sorbonne (université ParisI). Chercheur associé au "Russian Research Center" à l'université Harvard (1974-1975), spécialiste de l'Europe de l'Est au BBC World Service (1977-1982) et professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1982-1996).

Jacques Rupnik est également directeur exécutif de la Commission Internationale pour les Balkans à la "Carnegie Endowment for International Peace" (1995-1996). Membre de Independent International Commision on Kosovo, 1999-2000. Depuis 1999, il est professeur invité au Collège d'Europe à Bruges et un des directeurs de la revue trimestrielle Transeuropéennes. De 1990 à 1992, il a été conseiller du Président tchèque Vaclav Havel.

Javier Santiso

Javier Santiso est diplômé de Sciences Po et d'HEC, où il s'est spécialisé en relations internationales et en économie et finances respectivement. Il a poursuivi ses études doctorales à Sciences Po et à l'université d'Oxford où il a été Senior Associate Member au St Antony's College, Latin American Centre (University of Oxford) de 1995 à 1997.

Il a été professeur invité à la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies - Johns Hopkins University en économie politique sur l'Amérique latine. Auparavant, il a été professeur invité à HEC où il a créé une spécialisation sur les marchés émergents latino-américains et participé à la création de l'HEC Latin American Centre. De 2002 à 2005 il a été Economiste en Chef pour l'Amérique latine et les Marchés Emergents du Service d'Etudes Economiques de BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). Il est actuellement Economiste en Chef du Développement et Directeur Adjoint du Centre de Développement de l'OCDE.

Guy Hermet

Guy Hermet est directeur d'études émérite de l'IEP de Paris. Guy Hermet est Docteur ès-Lettres et diplômé de l'IEP de Paris. Il a obtenu son doctorat en histoire à la Sorbonne.Il a au cours de sa carrière été directeur du CERI, professeur à l'IEP ainsi qu'aux universités de Lausanne et Genève, avant d'occuper finalement la chaire internationale de science politique de l'Université Libre de Bruxelles. Il a été également vice-président de l'ONG "Médecins sans frontières".

Tobias Hagmann

Tobias Hagmann est titulaire d'un Bachelor of Art en science politique de l'université de Lausanne (1998) et d'une Maîtrise à l'Institut des Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP) (2000). En 2001 il a joint le programme de la Somalie d'ACORD (Agency for Cooperation and Research in Development) comme un dirigeant de recherches au nom de l'aide suisse de HEKS Interchurch. Actuellement il est étudiant doctorant dans le programme de recherche dans le domaine des rapports nord-sud de NCCR sur des conflits environnementaux.

James Cohen

Maître de Conférences en Science Politique à l'Université de Paris VIII et à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine (Paris), James Cohen est un politologue originaire du Massachusetts.

Grand connaisseur de la société américaine, l'universitaire James Cohen est né à Springfield, aux États-Unis. Membre du comité de rédaction de la revue Mouvements et du groupe des Américains contre la guerre, il vient de publier "Spanglish America : les enjeux de la latinisation des États-Unis".

Michel Dobry

Professeur au Département de science politique de la Sorbonne (Université Paris I), Michel Dobry est docteur d'Etat en science politique depuis janvier 1984. La même année, il a eu l'agrégation de science politique, 1984. Professeur de science politique à l'Université de Perpignan,1984-1987; professeur de science politique à l'Université ParisX, 1987-2001; professeur de science politique à l'Université Paris I, depuis septembre 2001.

Richard Banegas

Depuis 1998, Richard Banegas est Maître de Conférence en science politique, à l'Université Paris I Sorbonne. Responsable du DEA d'"Etudes africaines", option "science politique" et co-directeur du DESS "Développement et coopération" (de 1998 à 2002). Il est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Birdeaux et titulaire d'un doctorat en Science Politique (1998).

Directeur du Centre d Etudes Juridiques et Politiques du Monde Africain (CEJPMA), Richard Banegas est également directeur de la revue Politique africaine et président de l'Association des chercheurs de Politique africaine (ACPA).