Cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations

Les quotas: Comment ça marche ?

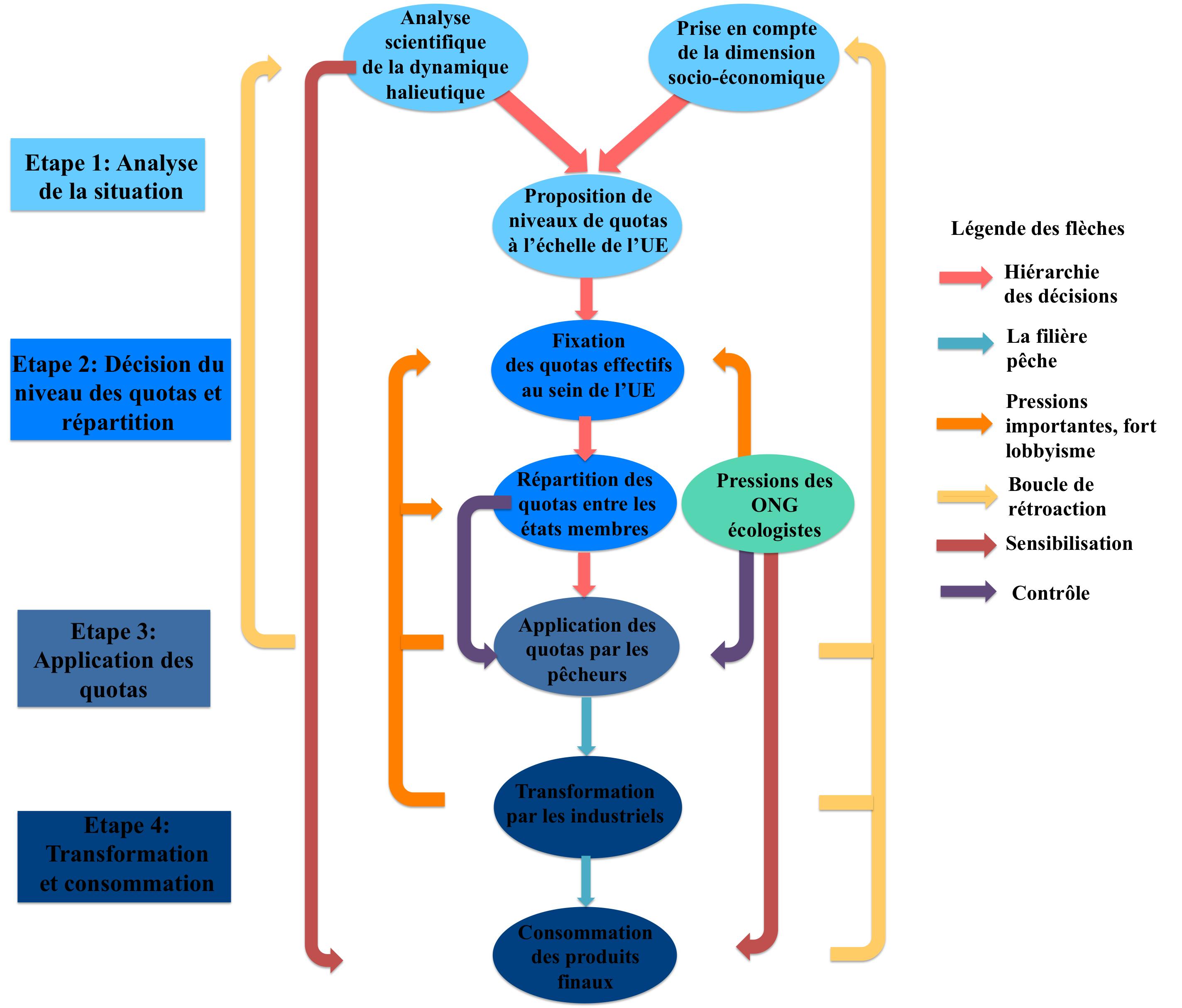

Le diagramme ci-dessous synthétise les principales étapes allant de la fixation des quotas à notre consommation finale de poisson.

Chaque zone du diagramme est cliquable, ce qui permet d’afficher un texte explicatif dans la zone de droite.

Les rectangles de gauche correspondant aux quatre principales étapes décrites renvoient vers les pages du site qui étudient plus en détail chacune de ces étapes.

Les quotas fixés au niveau européen sont aussi appelés les TAC, Totaux Admissibles de Capture. Ce sont des quantités de poissons autorisées à pêcher pendant un an, dans une zone donnée.