Entretiens

Nous avons interrogé un certain nombre d’acteurs de la controverse afin d’illustrer les différents avis sur le sujet.

RESUME DE L’ENTRETIEN AVEC DANIELLE BARBOTIN

Danielle BARBOTIN

Une fois qu’un cancer du sein a été détecté, il est possible de suivre un traitement hormonale (par l’utilisation des inhibiteurs de l’aromatase par exemple) pour limiter sa prolifération. Constatant l’absence d’information donnée aux femmes lors de la prescription de tels traitements, et la sous-estimation des effets indésirables importants de ces médicaments, Danielle Barbotin, médecin gynécologue, créé en 2015 l’AFICS (Association de Femmes pour l’Information après Cancer du Sein) pour pallier au manque de renseignements auquel sont confrontées les patientes.

Avant l’implantation du dépistage organisé, mes collègues gynécologues et moi-même faisions du dépistage qu’on appelait “sauvage”, qui consistait en une mammographie mais sans examen clinique (palpation) ni suivi des patientes pour une évaluation statistique correcte des résultats. Le dépistage organisé permet de mettre en relation le gynécologue et le radiologue, et assure un suivi à vie des patientes (les récidives pouvant être tardives).

En médecine, il y a beaucoup d’études contradictoires selon les méthodes de calculs utilisées. Là où c’est intéressant, c’est quand on regroupe toutes les données des études pour en tirer des résultats lors de méta-analyse. Et statistiquement les résultats sont quand même positifs : par exemple, en 2014, une étude (source : Dépistage organisé du cancer du sein : le point en 2014, P. Cottu, M. Espié, La lettre du Cancérologue) affirme que 150 à 300 décès sont évité pour 100 000 femmes suivies pendant 5 ans. Il est vrai que ces résultats ne sont pas très importants, mais comme la mortalité a grandement diminué, les progrès qu’ont fait sont toujours des petits progrès. Il faudrait sans doute mettre le nombre de décès évités en regard avec le nombre de surdiagnostics, mais le problème réside dans la quantification de ces derniers. En effet, un surdiagnostic correspond à un cas qu’on dépiste et qui ne serait pas mort du cancer détecté (donc qu’on avait pas besoin de dépister). Mais comment affirmer qu’une patiente serait morte de son cancer et une autre non ? Aujourd’hui, si on continue dans la voie du dépistage organisé du cancer du sein malgré ses imperfections, c’est parce qu’on est incapable de déterminer lesquels sont graves et lesquels ne le sont pas.

Je suis pour le dépistage organisé, et j’estime que toutes les associations contre le dépistage sont nuisibles. Mais il est vrai que le message a initialement été mal expliqué. Il faut bien voir que le dépistage et la prévention sont deux choses différentes : prévenir c’est “ne pas avoir de cancer”, dépister c’est “le cancer est déjà là”. Et il est difficile de comprendre la différence si ça n’est pas expliqué.

A mon avis, toutes ces associations qui sont contre le dépistage luttent contre un faux problème : ce n’est pas le dépistage qu’il faut dénoncer, mais plutôt le surtraitement, c’est à dire le fait d’imposer des traitements lourds à des patientes atteintes de petits cancers qui pourraient ne pas être traités.

Le danger réside dans le fait de prescrire des traitements un peu systématiques à tout le monde, sans informer comme il se doit sur les effets indésirables. Et c’est justement l’objet de mon association : informer les femmes sur les différentes prescriptions, leurs effets, et les inciter à dialoguer avec leurs médecins pour déterminer les traitements qui leur conviennent le mieux.

RESUME DE L’ENTRETIEN AVEC NATHALIE CATAJAR

Nathalie CATAJAR

Aujourd’hui les femmes demandent plus d’informations sur la prévention et le dépistage. A une époque où le paternalisme médical est terminé, l’enjeu est de trouver un équilibre entre un contact purement informatif et un engagement de la patiente dans des changements de comportement. C’est ce qu’écrit Nathalie Catajar, responsable de projets du département dépistage de l ‘Institut national du cancer (Inca).

La France : un pays où le dépistage est organisé mais pas automatique

En France, les programmes de santé publique offrent la possibilité de faire un dépistage dans le cadre d’une organisation mais il ne s’agit pas d’un processus automatique, seulement d’une invitation. Aux Pays-Bas par exemple, les femmes reçoivent une convocation qui leur donne un horaire et un lieu pour passer une mammographie. Au contraire en France, la patiente doit elle-même faire la démarche de prendre rendez-vous, bien que de nombreuses invitations lui soient envoyées, ainsi qu’une liste de radiologues. La vision française est qu’il ne s’agit que de l’offre d’un service et que la patiente doit toujours avoir le choix. Le terme de dépistage « automatique » est donc impropre et il faut plutôt parler de dépistage « organisé ».

L’organisation de ce dépistage implique également que l’on va jusqu’au bout de l’évaluation, il ne s’agit plus simplement d’une relation bilatérale patient-médecin traitant. Par ailleurs, il y a également une dimension collective, c’est-à-dire que l’ensemble des résultats des mammographies de France sont recueillies et exploités pour évaluer le programme et améliorer les algorithmes. Une des causes importantes du surdiagnostic des dépistages des cancers en France est le dépistage individuel qui est fait à des fréquences qu’on ne maîtrise pas et où les résultats ne sont pas colligés.

Cependant le dépistage est un processus complexe en termes de structures des politiques publiques.

Le surdiagnostic : de quoi s’agit-il ?

Ce qu’il faut comprendre sur le surdiagnostic, c’est qu’il s’agit de quelque chose d’inhérent au fait de dépister. La définition médicale du surdiagnostic est de dire que, à un moment on va trouver des cellules cancéreuses qui peut-être n’auraient pas évolué dans la vie des patients, des femmes en l’occurrence, vers un cancer parlant avec des symptômes, mais peut-être que la personne serait morte d’autre chose. Les cellules n’évoluent pas toutes de la même façon selon les gens, et notamment dans le cancer du sein il y a un certain nombre de gens chez qui on trouve des cancers in situ, c’est-à-dire de petits cancers, qui même certaines fois dans les nomenclatures ne sont même plus qualifiées de cancer, on parle de stade précancéreux. Sauf que, dans ces cas-là, il n’existe pas de solution pour décrypter quels sont ceux qui vont évoluer et quels sont ceux qui ne vont pas évoluer. Par conséquent le programme de dépistage organisé, effectivement, comme tous les dépistages, génère un certain nombre de surdiagnostics, mais nous n’avons pas les moyens actuellement de distinguer l’évolutivité ou pas des cancers trouvés. Alors, lorsqu’il s’agit de cancers de haut grade avec les critères qui vont bien, la question du surdiagnostic ne se pose pas, ces cancers-là doivent évidemment être traités. Cependant elle se pose lorsque c’est un cancer in situ qui est identifié. Malheureusement, on ne peut pas mesurer de façon précise le surdiagnostic, ni l’effet sur la mortalité du cancer, tout simplement car méthodologiquement c’est impossible : on n’a pas de population vierge. Il est en effet évidemment impossible de suivre une cohorte de femmes se faisant dépister et une autre à qui on interdirait le dépistage pour comparer. Ainsi on est obligé de passer par un modèle mathématique. On estime qu’en France, on est autour de 20% de surdiagnostic et c’est pourquoi on considère qu’il est plutôt dans une limite qui est en faveur du bénéfice du dépistage plutôt que de ses inconvénients. Cependant les chiffres sont très variables.

Pour 3 femmes chez qui on aura eu des choses qui sont peut-être un tout petit peu en dehors de ce qui est bénéfique pour elles, on aura sauvé une femme. Après c’est tout le poids des choses.

La recherche : où en est-elle ?

La recherche pour déterminer si une lésion évoluera plus tard en un cancer est évidemment un sujet très étudié mais on ne peut pas précisément donner d’échéance dessus. La difficulté provient du fait qu’il n’y a pas un mais des cancers du sein avec une multitude de causes, comme la génétique, le tabac, la sédentarité …

Quid d’un dépistage organisé ? Selon quels critères ? Comment déterminer les bornes adéquates?

Pour la mise en place d’un dépistage organisé, on se base sur les critères de l’OMS. Ainsi il faut, entre autres, qu’il s’agisse d’une maladie grave mais curable et pour laquelle il existe un test. Il faut également regarder la balance d’efficience entre l’intérêt pour la population et l’engagement économique de l’Etat et l’assurance maladie, entre le collectif et ce que cela rapporte.

On invite aujourd’hui les femmes âgées de 50 à 74 ans à se faire dépister. Plus on diminue l’âge de début, plus on aura tendance à trouver des cancers très petits et très infracliniques. C’est pourquoi actuellement sur le dépistage organisé, l’âge de 50 ans n’est pas trop remis en cause.

Il existe un plan de rénovation du dépistage du cancer du sein qui est en place depuis 2017 qui fait suite à une grande concertation scientifique et citoyenne qui a eu lieu en 2015-2016.

Programme de dépistage organisé ou dépistage individuel ?

Avoir un programme organisé est une chance pour le pays, c‘est la dualité entre l’individuel et le collectif, c’est à la fois au service de la population et chaque femme peut y trouver son intérêt. On a amélioré la qualité de la prise en charge par le fait qu’on a sollicité plus de population, il y a donc un effet très positif de ce collectif, et puis in fine l’objectif est quand même de faire baisser la mortalité de la maladie.

En France, il existe un problème dû à la coexistence du dépistage organisé et du dépistage individuel. En effet, on ne maîtrise pas toute la partie due au dépistage individuel et c’est cette surcharge de mammographie qui peut générer des cancers par la génération de cassures cellulaires. Toute cette partie individuelle est bien, il est positif que les femmes aient le choix; mais en même temps, cela mène à une déconscientisation qui interroge un peu. Les recommandations de l’HAS sont ainsi qu’il n’y ait qu’une solution proposée entre 50 et 74 ans, le dépistage organisé.

Les rôles des différents acteurs

Le but de l’INCa est aussi de porter les messages scientifiques et de les faire relayer par les différents acteurs. La relation médecin-patient est la clé du dépistage organisé. Ainsi par exemple, les gynécologues se sont positionnés en faveur du dépistage organisé. Cependant, il s’agit d’une profession très libérale dans laquelle les pratiques cliniques sont parfois un peu difficiles à faire passer. L’intérêt du dépistage organisé est donc aussi d’informer les femmes qui sinon sont dépendantes du point de vue du spécialiste qu’elles voient. Ainsi par exemple, il est important de savoir que la mammographie n’est pas un examen anodin, il peut y avoir des effets secondaires.

Tout programme de dépistage organisé part en premier lieu du Ministère de la Santé qui assure le pilotage stratégique. L’institut national du cancer assure le pilotage opérationnel du système tandis que Santé publique France fait l’évaluation épidémiologique. Enfin l’HAS est en charge des recommandations scientifiques et bonnes pratiques.

Un des problèmes du programme de dépistage du cancer du sein est qu’il est né du militantisme des gens. Il y a donc un gros travail de la part de l’Etat depuis plusieurs années pour améliorer la communication et informer.

Il y a également des débats sur la méthodologie puisqu’il n’existe pas de population vierge. Il faut ainsi passer par des modèles mathématiques ce qui est très pratique mais qui induit forcément des biais dûs aux différentes méthodologies utilisées.

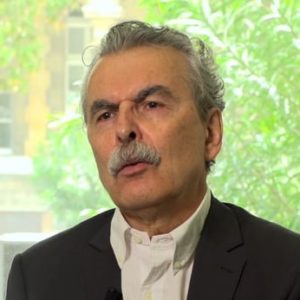

RESUME DE L’ENTRETIEN AVEC BERNARD DUPERRAY

Un diagnostic « précoce » porte souvent à confusion engendrant de nombreux cas de surdiagnostic, l’effet pervers du dépistage organisé. D’après le médecin radiologue retraité après 41 ans de pratique sénologique à l’hôpital Saint Antoine à Paris, Bernard Duperray, il faut reconnaitre le surdianostic et ses conséquences et inciter le corps médical à être moins péremptoire dans ses propositions diagnostiques et thérapeutiques.

Comment des systèmes s’autonomisent pour le mépris de la santé ?

Que pensez-vous de la manière dont on perçoit le dépistage en France ?

Il y a trois types de personnes en France : ceux qui véhiculent le message « vive le dépistage », ceux qui le critiquent mais n’en tirent pas toutes les conséquences et ceux qui, en critiquant le dépistage, remettent en question les fondements de l’histoire naturelle de la maladie qui lui servent de base.

Le dépistage organisé n’a fait diminuer ni la mortalité ni les formes avancées, ni fait reculer le nombre de mastectomies totales. Les chiffres sont indiscutables. Pire, avec le dépistage l’incidence a plus que doublé en vingt ans, ce surplus de cancers qui ne se seraient jamais développés est ce qu’on appelle le surdiagnostic (qui n’est pas une erreur de diagnostic). Ces données sont le fruit de travaux d’équipes indépendantes qui convergent depuis des années pour faire reconnaître l’importance du surdiagnostic.

Historiquement, la thèse du surdiagnostic a été niée puis minimisée. Aujourd’hui, les 16-20% de cas de surdiagnostics sont acceptés comme dégât collatéral connu du dépistage organisé mais les études les plus récentes le situent autour de 50 % quand on tient compte des cancers in situ et au tiers des cancers dépistés quand on ne retient que les cancers invasifs, ce qui est considérable.

En quoi est-ce un dégât collatéral ?

Le surdiagnostic engendre un surtraitement chez des femmes qui n’auraient jamais exprimé la maladie, c’est intolérable compte-tenu de l’agressivité des soins prodigués en cancérologie. En 1894 Halsted ,un chirurgien nord américain, a prétendu qu’au prix d’une abominable mutilation, en retirant le sein, les muscles sous jacents et tous les ganglions, on pouvait guérir la maladie. C’est ce qui a servi de standard pour le traitement du cancer du sein jusqu’à 1970 et qui se révélera un échec. Le surdiagnostic et l’échec de l’intervention de Halsted remettent en question le schéma en cours de l’histoire naturelle du cancer du sein. Le fait de dépister permet de trouver des tumeurs plus tôt, avec des tailles plus petites et c’est ce qu’on observe avec le dépistage mais le paradoxe est que cela ne s’accompagne pas d’une diminution de la mortalité. Toutes les cellules cancéreuses présentes dans le corps de la femme n’évoluent pas en un cancer mortel. Le schéma de l’évolution du cancer n’est linéaire ni mécanique. Aujourd’hui, quand on regarde les autopsies de femmes décédées d’autre chose qu’un cancer du sein, on trouve un nombre de cancers du sein très supérieur à ce qui était attendu.

Une étude faite à Oslo comparant des femmes dépistées tous les deux ans à des femmes dépistées une seule fois au bout de six ans montre qu’au bout de six ans, on a trouvé 22 % de cancers en plus chez les femmes dépistées tous les deux ans alors que le nombre de cancers aurait dû être égal dans les deux groupes au bout de six ans, ce qui signifie que les 22 % d’images de cancers du sein en moins dans le groupe dépisté au bout de 6 ans correspondent à des cancers dont les images ont régressé et que, plus on dépiste, plus on trouve inutilement.

La mortalité n’a donc pas baissé depuis le début du dépistage ?

Quand on compare des populations dépistées et non dépistées, il y a la même baisse de mortalité. Ce n’est donc pas le dépistage qui en est à l’origine. Le dépistage n’a rien amélioré, au contraire. Il a aggravé la pression de la maladie cancéreuse sur les femmes. Il n’a rien changé voire il a aggravé la situation pour les femmes qui de toutes façons seraient mortes de leur cancer du sein avec ou sans dépistage. Il a montré que l’objectif d’un diagnostic précoce par mammographie dans l’espoir d’ améliorer le pronostic était un leurre.

Le surdiagnostic sert de justification à certaines solutions thérapeutiques inefficaces.

Il apparait alors évident que les traitements tuent des femmes inutilement. Le cancer du sein existe et il tue toujours le même nombre : 10000-12000 femmes par an.

Il n’y a donc aucun bénéfice à dépister

Tout semble indiquer que le rapport bénéfices / risques du dépistage soit défavorable. Pas de gain prouvé sur la mortalité pour des effets délétères bien présents : surdiagnostics, surtraitements, induction de cancers du fait d’une irradiation répétée, gâchis de moyens humains et matériels alors qu’il y a tout à faire dans la lutte contre le cancer du sein.

RÉSUME DE L’ENTRETIEN AVEC Paul LANDAIS

Pourquoi vous êtes vous intéressé au dépistage du cancer du sein ?

On est dans l’équipe qui s’appelle aide à la décision pour une médecine personnalisée (AiDM) et donc dans le contexte de cette équipe, on est spécialisée dans la mise au point d’un score de pronostic, pas uniquement dans le dépistage mais aussi dans des domaines aussi divers que la péri-opératoire pour les anesthésistes, on a fait un score qui permet aux anesthésistes de savoir quel est le risque qu’un de leur patient décède après leur intervention. On a aussi travaillé sur des scores pour améliorer la prise en charge pharmacologique, c’est à dire de savoir quel était le risque des effets secondaires liées à l’utilisation, on donne parfois des associations qui ne sont parfois pas appropriés, ce qui peut entraîner des risques d’interactions entre ces médicaments.Spécifiquement, il se trouve que j’ai été sollicité par l’institut du cancer et la directrice de l’institut m’a demandé si j’étais d’accord pour participer il y a 2 ans et demi, 3 ans à une concertation citoyenne sur le dépistage du cancer du sein.

La difficulté à laquelle on a été confronté c’était « Est-ce que le dépistage actuel du cancer du sein se faisait dans de bonne condition? ». Il se pose un certains nombre de problèmes liés au fait que lorsqu’on dépiste un cancer du sein, on dépiste tout, donc ça a un intérêt bien entendu, mais les inconvénients c’est qu’il peut y avoir une surmortalité liée au dépistage, ça peut paraître paradoxale mais c’est simplement lié au fait que certains cancers, pour l’instant, on ne sait pas lesquels sont susceptibles de ne pas bouger, de ne pas évoluer, et qu’on aura pas pris en charge, c’est ce qu’on appelle la surmortalité.

Donc dans ce contexte, on s’est posé des questions lié au ciblage de ce dépistage. C’est à dire que quelque part il y a des femmes qui ont des antécédents génétiques comme ce qu’on appelle par exemple la présence de facteurs génétique comme BRCA1, BRCA2 qui sont en fait des facteurs de risque de cancer et donc dans ce contexte, on s’est posé la question de savoir si on cible bien l’ensemble des différents éléments pour l’ensemble des femmes, pour faire un dépistage qui serait plus ciblé sur les femmes, dont leur niveau de risque.

Chez les femmes qui ont un risque [génétique] très élevé BRCA1, BRCA2, elles le savent au dépistage actuel puisqu’on sait les reconnaître, on a une façon de les prendre en charge très particulière. Et puis il y a d’autres formes, qui n’ont pas forcément la même force de risque et donc on essaye d’évaluer, le risque attaché à une femme.

Avez-vous pu aboutir à une conclusion, par exemple quelle population doit être dépistée? à quelle âge ?

La barre aujourd’hui est à 50ans, il y a des pays qui s’intéresse qui s’intéresse à des âges entre 40 et 50 ans, aujourd’hui on pense que 50 ans reste une étape raisonnable mais si on met en évidence un niveau de risque, il faudra voir si ces niveaux de risques ont aussi un impact entre 40 et 50 ans.

Êtes-vous personnellement d’accord avec les choix nationaux [concernant le dépistage organisé]?

Ce que nous avons montré dans le rapport, en fait, on considère que appliqué une formule de dépistage qui soit la même pour toutes les femmes avant même que leur niveau de risque soit important, peut-être que ce n’est pas important. C’est la raison pour laquelle on s’est dit : »Cherchons à savoir s’il y a des niveaux de risque différents ».

Le rapport que l’on a fait n’a pas plu forcément aux décidant de l’INCa, et donc ils n’ont pas fait la publicité de notre rapport, et puis maintenant ça refait surface, parce que la position que l’on a adopté de dire : « Posez vous des questions plutôt que de dire que l’on a qu’à continuer comme on faisait avant », et on a poussé tous les retranchements pour essayer de mettre en évidence, que les femmes qui ont en effet des risques modérés se demandent pourquoi elles pourraient se retrouver avec le dépistage d’un petit cancer qui en fait n’aurait jamais donné de cancer plus important. C’est un vrai sujet.

Si vous pouviez transmettre un message à toutes les femmes atteintes d’un cancer du sein, que leur diriez-vous ?

Il y a deux sujets, celles qui ont malheureusement un cancer du sein après le diagnostic et le message le plus simple possible est : Suivez les recommandations de votre médecin pour faire le meilleur traitement le plus adapté pour faire en sorte que ce cancer puisse être guéri. Puisque heureusement, dans un très grand nombre de cas, ces cancers peuvent être guéris.

En revanche, le message pour les femmes qui n’ont pas de cancer du sein en évidence et pour lesquelles on souhaite faire une politique de santé publique pour diminuer la mortalité liée au cancer du sein, pour les cancers qui sont mis en évidence trop tardivement, à cela, il suffit de leur dire : « Soumettez-vous au dépistage organisé ».

Que pensez vous de la sensibilisation auprès des femmes à propos du cancer du sein?

Les taux ne sont pas satisfaisant. Pour pouvoir couvrir une population il faudrait qu’on ait un taux de 70%, là on n’y est pas encore. Non, on n’est pas suffisamment efficace. C’est un dépistage qui est un peu sensible, ce n’est pas très agréable, le sein coincé entre deux plaques de mammographie, c’est pas géniale. Ensuite il y a toutes les difficultés liées aux femmes qui ont des seins assez dense, des seins importants et assez denses et où là on a un risque plus important de se tromper.

Il y a encore des améliorations à faire, à la fois sur la technique, et à la fois sur la façon de sensibiliser les femmes à la participation à ce type de dépistage.

Vous pensez que c’est à l’Etat et au ministère de la santé de faire cette sensibilisation ou cela devrait plutôt être une initiative citoyenne ?

Il y a un double mouvement, c’est à dire que l’organisation est un plan de santé publique, un dépistage n’as de sens que si c’est une politique de santé publique, donc la consultation citoyenne a eu cet intérêt. Elle a été lancé par l’actuel ministre de la santé qui était à l’époque directrice de l’INCA,l’intérêt de cette concertation citoyenne, c’est de demander aux femmes, comment est-ce qu’elles voient le dépistage, et c’est là que c’est intéressant parce qu’on avait deux groupes de femme. Un groupe de femme qui était les femmes que l’on dépiste et même les plus jeunes, parce qu’elles ont aussi leur mot à dire. Et puis un groupe de médecin, de femmes et d’hommes. [L’objectif était] de savoir comment les unes et les autres voyaient la réalisation du dépistage actuel, et ce qu’elles proposaient aussi comme évolution du dépistage. Comme c’est une politique de santé publique, la politique de santé publique est animé par le ministère de la santé, c’est logique. Maintenant ce que j’ai trouvé intéressant dans cette concertation citoyenne, c’est qu’on donnait la parole aux citoyennes, c’est à dire que ce n’était pas simplement « moi je suis l’Etat, et en tant qu’Etat je comprend tout, je fais tout pour vous, je suis le meilleur, ne vous posez pas de question, ce que je dis c’est vrai, et ce que je dis c’est bon pour vous » Ben non. Aujourd’hui ça a ses limites, parce qu’on s’aperçoit que parfois l’Etat ne joue pas le rôle qu’il devrait jouer. En l’occurrence, ce programme que nous on met en place sur l’évaluation du niveau de risque ça fait des années, à notre sens que ce type de programme aurait dû être fait et pourtant le ministère de la santé n’a pas bougé, l’INCA non plus. Donc voilà même pas peur. Il faut bouger les uns et les autres, les pousser pour que les choses avancent.

En parlant d’évolution comment pensez que cette problématique va évoluer? Est-ce que l’Etat commence à se ré-intéresser à votre rapport et à le remettre au gout du jour ? Quelle direction cela va prendre selon vous ?

C’est un petit difficile puisque l’on a été un peu déçu par le fait que…

C’était aussi une période intermédiaire, c’est à dire qu’en fait c’était la fin du mandat de la ministre de la santé, donc qu’elle a lu le rapport juste avant de partir, etc. Ca allait pas dans le sens qu’elle voulait, donc elle a un peu mis au placard entre guillemet. Et puis là il y a une nouvelle … , c’est en particulier Mme Buzyn qui avait initié cette concertation citoyenne, donc elle est plus sensible à cette problématique du cancer du sein. Mais elle n’avait pas vu la fin du déroulé puisque elle était parti à l’HAS entre temps, la Haute Autorité de Santé, elle a été nommé directrice la HAS avant d’être nommé ministre de la santé.

RESUME DE L’ENTRETIEN AVEC Cécile BOUR

Le dépistage tel qu’il est organisé en France pose un véritable souci d’information, que ce soit par les biais induits dans les études ou la récupération marketing du collectif Octobre Rose. C’est ce manque d’information que dénonce aujourd’hui Cécile Bour, radiologue et présidente de Cancer Rose, le principal détracteur du dépistage organisé.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser à ce sujet ?

J’étais radiologue, j’ai commencé le dépistage quand je me suis installée. C’était après 2004, après la généralisation demandée par Jacques Chirac à l’époque de dépistage du cancer du sein. J’ai été dans la structure du dépistage en tant que première lectrice et deuxième lectrice pendant 22 ans. Mais au fil du temps, on recevait à chaque fois les statistiques de la région et on se rendait bien compte que la mortalité globale ne diminuait pas.

La première chose qui m’a quand même fait bouger, c’est la récupération commerciale de la campagne rose. Je commençais à entrevoir ce que d’autres avait déjà pointé du doigt avant moi, qui ont dénoncé aussi cette récupération dans le marketing. Je me suis rendue compte que, outre le volet commercial et d’utilisation du corps des femmes, il y avait effectivement le problème médical que j’avais un petit peu subodoré. Alors je me suis engagée avec sept collègues du Formindep (une association qui milite pour une formation et une information des médecins indépendante de l’industrie pharmaceutique) et nous avons monté le site Cancer Rose, pour essayer nous-mêmes de faire des outils alternatifs d’information des femmes puisque les autorités sanitaires que nous avons largement alertées ne réagissent toujours pas.

Comment peut-on calculer le taux de surdiagnostic ?

Premièrement, ni le malade, ni le médecin ne peuvent pas dire si l’on a affaire à un surdiagnostic ou pas, pour eux n’existent que des diagnostics. Le seul corps de métier qui peut identifier le surdiagnostic, c’est l’épidémiologiste, parce qu’on ne peut l’identifier qu’en population ; c’est-à-dire quand vous faites des études comparatives populationnelles où vous vous rendez compte qu’à mortalité égale, le groupe dépisté va développer énormément plus de tumeurs par rapport au groupe non dépisté, avec une survie et une longévité qui ne sont pas améliorées.

Deuxièmement, le surdiagnostic ne se limite pas du tout au cancer in situ. Le cancer in situ majore certainement le surdiagnostic mais il ne se limite pas à ça, les cancers invasifs font aussi partie du surdiagnostic.

Le problème de quantification vient du fait que les études comparatives populationnelles n’ont pas toutes la même méthodologie, certaines ne prennent en compte que le cancer in situ ou que le cancer invasif et font une séparation, d’autres voient les choses plus globalement. C’est pour cela qu’il y a une grande confusion du chiffrage. Cependant les toutes dernières estimations sont largement au-delà de ce qu’invoque l’Institut National du Cancer qui parle de 20%. La dernière étude populationnelle de Philippe Autier sur les Pays-Bas, où les femmes participent à 80%, trouve un surdiagnostic qui est vraisemblablement autour de 50%, ce qui veut dire qu’un cancer détecté sur deux serait une découverte inutile d’une lésion inutile.

En effet, on a tellement mis en tête des médecins mais aussi du public, qu’une petite lésion va forcément devenir grande, va forcément métastaser et va forcément tuer que tout le monde se cramponne à ce modèle d’évolution linaire du cancer. Or on sait que le cancer ne se développe pas comme ça. Il n’y a pas un schéma mais plusieurs schémas d’évolution du cancer.

Par ailleurs, les femmes peuvent d’autant moins dire si le dépistage les a sauvées ou pas, qu’elles ne savent pas à quel point le traitement qui leur a été infligé ne va pas être délétère à long terme. Et les conséquences de la toxicité des traitements, souvent malheureusement, vous le savez très longtemps après.

Vous êtes contre la politique gouvernementale de dépistage automatique …

Oui, certainement. A titre personnel effectivement, je ne suis pas du tout pour ce dispositif, parce que c’est comme pour un médicament, quand il y a les effets adverses qui sont majeurs par rapport aux bénéfices escomptés, on arrête ces traitements. Pour le dépistage, vous avez le problème du surdiagnostic, vous avez le problème des fausses alertes, le problème des biopsies inutiles, vous avez le problème d’une sur-irradiation … Cela fait beaucoup de choses pour un bénéfice qu’on arrive pas à isoler. Quand vous regardez les tableaux de l’INSEE de natalité et de mortalité, vous trouvez tout le temps depuis 1996, 11 000 à 12 000 cas de décès par cancer du sein par an. On est toujours pas arrivé à réduire ce taux de mortalité donc je ne vois pas où l’on peut se réjouir. Alors que je pense que le minimum qu’on pourrait faire c’est informer loyalement les femmes. C’est le problème d’information que notre collectif essaie d’améliorer.

Il faudrait donc informer plus et ne faire des mammographies que sur les femmes qui ont des facteurs de risques particuliers ?

Je ne sais pas, il faudrait réévaluer le dispositif. Les femmes à risques qu’on veut suivre de plus en plus, je ne suis pas sûre que là non plus, on leur fasse vraiment du bien. Où est la logique de balancer à des femmes qui ont potentiellement un sur-risque de faire un cancer suite à une irradiation, le facteur de risque qu’est la mammographie par irradiation ?

Après, le sur-risque dû à l’obésité, au tabagisme ou à l’alcoolisme, le lien n’est pas fait. Pourquoi prend-on le problème par le mauvais bout de la lorgnette ? Luttons sur les facteurs de risques, la véritable prévention primaire, c’est « bougez plus, mangez mieux, arrêtez de cloper et de picoler ».

Par ailleurs, la détection précoce est un leurre. Petit ne veut pas dire tôt et gros ne veut pas dire tard. Vous pouvez avoir une mammo qui est normale et trois ou quatre mois après, la femme arrive avec un cancer du sein de 4 cm. Le cancer agressif, le cancer tueur, ce n’est pas celui-là qu’on va trouver avec la mammographie de dépistage, il se développe trop rapidement. Avec la mammographie de dépistage, vous trouvez tout un tas de petites lésions dont 80% sont effectivement des cancers qui ne vont pas tuer leur hôte.

Et où en est la recherche dans ce domaine-là ?

Je pense que c’est la recherche fondamentale qu’il faut favoriser. La recherche fondamentale doit s’évertuer à trouver quels sont les cancers qui vont entraîner la mort et quels sont les cancers qu’on pouvait laisser tranquilles. Mais ce n’est pas la recherche qu’on fait pour trouver des appareillages de plus en plus fins, par exemple la tomosynthèse ou les biopsies liquides (c’est-à-dire la recherche de cellules tumorales circulantes) qui va permettre de prédire un cancer. On est train d’amplifier ce phénomène de détection de plus en plus petite qui va nous entraîner dans une impasse. A force de faire de la détection de plus en plus petites choses, on va trouver chez tout le monde des cellules cancéreuses circulantes. Vous vous rendez compte de l’effet Nocebo qu’on est en train d’instiller dans la population ? Déjà la population féminine subit cet effet Nocebo, c’est-à-dire de maladie annoncée. Il n’y a pas une femme qui arrive détendue au dépistage. On va créer des populations affolées qui vont vivre dans la terreur du cancer.

Vous exercez toujours en tant que radiologue. Quand vos patientes viennent vous voir avec des questions sur ce dépistage ou sur le cancer du sein …

J’y réponds. J’ai quitté la deuxième lecture donc beaucoup me reprochent de continuer la première lecture mais de fait je ne peux pas arrêter le dépistage. Du coup les consultations durent un peu plus longtemps, j’essaie de savoir ce que les femmes en attendent et si elles veulent avoir plus d’information, je la leur donne. Mais certaines femmes ne veulent pas s’informer.

Ce dont je me réjouis, c’est que les jeunes radiologues commencent à être sensibilisés un petit peu à ça et surtout les jeunes médecins généralistes. Je pense que certains spécialistes ont vraiment des œillères. Mais les médecins généralistes commencent à être un petit peu plus vigilants.

Par rapport à la politique gouvernementale, vous avez essayé de discuter avec les autorités gouvernementales ?

Oui, on a fait dernièrement une lettre ouverte à l’INCA. On a reçu en retour une lettre très convenue du professeur Ifrah (président de l’Institut du cancer).

Quand vous regardez les informations qui sont données aux femmes, vous n’y comprenez rien du tout. La façon dont on présente les choses change tout. Dans le site, il y a une chapitre « surdiagnostic et surtraitement », mais où le surdiagnostic est minimisé et où le surtraitement est absent. Or il y a un surtraitement évident car dans tous les pays où existe un dépistage du cancer du sein, le taux de mastectomie augmente. Il y a vraiment un véritable problème de sous-information et d’information fallacieuse qui est toujours poursuivi. Au Royaume Uni, les femmes reçoivent une brochure d’information, en Allemagne les caisses fédérales envoient à une brochure d’information aux femmes, en Suisse il y a le Swiss Medical Board qui informe les femmes. Au Canada aussi elles reçoivent une brochure exhaustive. Donc dans les autres pays on peut informer, mais pas en France.

Aux Pays-Bas par exemple, c’est vraiment un dépistage automatique il me semble. Ça n’est pas une invitation mais carrément une convocation. Il me semble que c’est aux Pays-Bas, entre autres, qu’il y a eu des études prouvant que le dépistage n’était pas si efficace que ça. Que pensez-vous de cette contradiction ?

Cela met un coin de plus dans le cercueil du dépistage car Philippe Autier a démontré que, même dans les pays où les femmes sont en grande participation, c’est-à-dire à 80% de participation, le dépistage ne marche pas mieux. Après peut-être faut-il s’interroger sur les mobiles, les motivations des leaders d’opinion, des lobbies de l’industrie de l’imagerie.

Le problème à mon avis émane essentiellement des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, c’est de ne pas perdre la face. Mais je pense qu’il faudrait avoir la loyauté au minimum d’informer les femmes correctement.

Toute la médecine est fondée sur un côté empirique : on s’est trompé mais l’intelligent serait de tirer les conséquences de ça et d’arrêter de s’enferrer dans des certitudes d’hier qui ne sont plus les certitudes d’aujourd’hui. Mais il y a certainement effectivement des problèmes de lobbys et de conflits d’intérêts.

Comment fait-on pour montrer que les études qui ont prouvé que le dépistage n’était pas efficace n’ont pas été biaisées ?

Toute étude scientifique comporte toujours un biais. En statistique et en épidémiologie, vous n’avez jamais de méthode infaillible, jamais.

Cependant, les études qui contestent la validité du dépistage comme la Cochrane, ont été auditées. Premièrement, les auteurs sont indépendants, si vous cherchez leurs conflits d’intérêts, vous n’en trouvez pas. Deuxièmement les études de grandes envergures comme celle de Harding aux Etats-Unis en 2015, exposent elles-mêmes à la fin de l’étude les biais possibles.

Ce qui me fait croire que ces études ont certainement des raisons, c’est que les dernières études scientifiques qui sont sorties convergent vers le même résultat, alors qu’elles ont été faites avec des méthodes scientifiques différentes, sur des zones géographiques différentes, sur des durées différentes, sur des laps de temps historiques différents, avec des équipes différentes.

Enfin, les véritables publications scientifiques prennent énormément de temps parce que tout est vérifié à la loupe. Ainsi le surdiagnostic a été l’invité surprise, c’est quelque chose que les chercheurs ont mis en évidence sans le chercher. Ainsi l’étude de Gøtzsche de la Cochrane, la méta-analyse sur le dépistage, voulait voir dans quelle mesure le dépistage a vraiment sauvé les femmes.

Mais est-ce que le surdiagnostic — même si on ne s’attendait pas à cela dans ces proportions — n’est pas quelque chose qui est inhérent à un dépistage ?

Tout à fait, absolument c’est inhérent à tout dépistage. Justement c’est pour ça qu’on est en train de mettre en cause un peu tous les dépistages.

Le dépistage de la thyroïde a été une catastrophe sanitaire, on l’a arrêté tout de suite. Le cancer de la prostate a été arrêté aussi. Le cancer du côlon, c’est en ballotage, on manque de recul. ll y a un dépistage qui semble marcher c’est le dépistage du cancer du col, parce que là effectivement, on voit une cassure nette de la mortalité dès lors qu’on dépiste.

RESUME DE L’ENTRETIEN AVEC Agnes BUZIN

Agnès BUZIN

Pour des raisons de confidentialité, l’entretien avec la ministre n’est malheureusement pas retranscrit publiquement sur notre site internet.