Les effets de l'alcool

Dans cette partie nous avons voulu revenir sur les effets "scientifiquement prouvés" de l'alcool sur l'organisme. Cette partie a pour but de fonder la controverse sur un phénomène indéniable : l'alcool modifie profondément nos comportements et nos sensations. Objectivement, l'alcool est donc indéniablement facteur de risques sur les routes, et le problème de la conduite en état d'ivresse mérite largement que l'on s'y attaque avec détermination : non seulement le phénomène est encore très répandu alors que l'on a pas cessé d'en dénoncer les risques depuis plusieurs décennies mais les accidents mortels arrivent très vite à celui qui boit. Le facteur alcool provoque avec une très forte probabilité la mort de celui qui adopte un comportement à risque.

|

Plan du site : toutes les parties |

|

II ) Analyse critique des moyens employés |

I.2 ) Les effets de l'alcool

La plupart des personnes étant impliquées dans un accident de la route et ayant un taux d'alcoolémie trop important ne sont pas l'acooliques. En effet, dans 85% des cas, les responsables sont des buveurs occasionnels ayant trop arrosé un repas ou une soirée.

Le seuil d'alcoolémie maximum à ne pas dépasser est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, c'est à dire 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Cependant, les effets de l'alcool apparaissent sur le conducteur vers 0,3 g par litre de sang, c'est à dire en dessous du seuil réglementaire.

Généralement, les gens ne réalisent pas très bien ce que représente le taux d'alcoolémie et au bout de combien de verres ils risquent de dépasser le seuil limite.Il faut savoir que 25 cL de bière à 5°, 12,5cL de vin de 10° à 12°, 3cL d'alcool distillé (whisky, anisette, gin) contiennent environ 10g d'alcool pur. Chaque verre fait monter le taux d'alcoolémie de 0,20 à 0,25g. Ces chiffres ne sont que des moyennes, bien entendu, ils varient en fonction de la corpulence et l'âge de l'individu. L'effet est diminué d'environ un tiers quand l'alcool est consommé au cours d'un repas. Par conséquent, comme le dit le slogan d'une des campagnes de la sécurité routière : "Après deux verres ... tout s'accélère."

Bière 4 à 5° 250 mL 9,8 g Vin 12° 100 mL 9,5 g Apéritif 18 à 24° 50 mL 8 g Whisky / Cognac 40° 50 mL 15g

L'alcoolémie estimée en gramme par litre de sang est donnée par la loi de Widmark :

A(g/L)= M_alcool ingéré / ( r * M_corporelle) r coefficient de distribution : 0,7 pour les hommes et 0,6 pour les femmes.

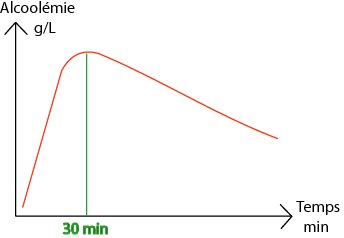

L'évolution du taux d'alcoolémie suit une courbe en cloche. Le pic d'alcoolémie se produit a peu près 30 minutes après la prise d'alcool. Le pic est moins important et se produit plus tard si l'alcool est consommé au cours d'un repas. De plus, un individu en bonne santé elimine environ 0,10 à 0,15 g d'alcool par heure : on peut donc prévoir la durée nécessaire pour revenir à une alcoolémie nulle ou raisonnable.

Les effets de l'alcool sur l'organisme sont divers et variés. Parmis les principaux, on trouve :

- réduction du champ visuel.

- mauvaise appréciation des distances et des vitesses.

- troubles des gestes, de l'équilibre.

- augmentation du temps de réaction.

- euphorie, agressivité, somnolence.

- prises de risques.

- altération des capacités de raisonnement.

Il apparaît donc clairement que la prise d'alcool ne peut être compatible avec la conduite qu'en cas de consommation modérée et raisonnée. Dans le cas contraire, la prise d'alcool augmente les risques d'accident de manière importante. Prenons un exemple pour se convaincre du danger de la dangerosité de l'association alcool-conduite :

Le temps de réction d'un individu dans des conditions normales est d'1s. Ainsi, si un tel individu roule à 100km/h, il parcourt environ 28m avant de réagir à un éventuel danger extérieur. A 0,8 g/L, le temps de réaction est multiplié par deux, il est donc de 2s. Par conséqent, la distance parcourue avant de réagir au même danger est maintenant de 56m, soit 28m de plus qui auraient pu permettre d'éviter un obstacle ou de sauver une vie.Le risque d'accident est multiplié par :

- 2 à 0,5 g/L

- 10 à 0,8 g/L

- 35 à 1,2 g/L