Dépistage et comptage

Comme nous avons pu le constater dans la partie précédente, l'étude de cette controverse est largement fondée sur l'analyse de données statistiques qui ont été créées dans certaines conditions et grâce à des instruments de comptage et de dépistage particuliers. Dans cette partie, nous nous attachons à décrire les outils et les méthodes qui ont servi à l'élaboration de ces chiffres, afin de prendre du recul par rapport à ces données et de mettre en exergue leur fiabilité ou au contraire, les remettre en cause, ce que font certaines associations de victimes.

|

Plan du site : toutes les parties |

|

II ) Analyse critique des moyens employés |

I.4 ) Dépistage et comptage

1 ) Les différents moyens

a) L'alcooltest et l'éthylotest

Ces deux appareils mesurent l'imprégnation d'alcool relativement à l'haleine.Ce sont des moyens de contrôle visuels et ils sont en vente libre en pharmacie.

- L'alcooltest : l'air expiré par l'individu dans le ballon traverse un tube contenant un réactif chimique. Si le taux d'alcoolémie est supérieur à 0,5g/L, le réactif ( rouge à l'origine ) devient vert.

source: www.securite-routière.fr

- L'éthylotest : cet appareil possède un ballon et une cellule chimique avec un dispositif électronique. Celle ci varie en fonction du taux d'alcoolémie.

A l'heure actuelle, l'alcooltest est progressivement remplacé par l'éthylotest électronique qui est beaucoup plus sensible. Ainsi, on remarque que le pourcentage de contrôles positifs est multiplié par 2,45 quand le test est effectué avec un éthylotest au lieu d'un alcooltest.

b) L'éthylomètre et la prise de sang

Quand l'un des deux tests précédants s'avère positif, il n'y que présomption d'infarction. L'agent de contrôle doit alors procéder à un des deux moyens de contrôle incontestables :

- L'éthylomètre : c'est un appareil électronique qui mesure le taux d'alcool en mg/L d'air expiré.

- La prise de sang : elle n'est plus tellement pratiquée. Elle peut cependant être utilisée quand les autres moyens sont inutilisables ( blessures empêchant de souffler, ... ). Elle doit être pratiquée dans un délai de 6 heures.

2) Les problèmes de comptage

En arrivant sur les lieux d'un accident corporel ou mortel, les agents de police doivent remplir un bordereau d'analyse des accidents corporels (BAAC). Ils doivent l'alcoolémie des différents individus et noter les résultats dans le bordereau.Ce dernier sert à faire des études statistiques. Cependant, il y a des cas où le taux d'alcoolémie ne peut être déterminé et demeure inconnu. Cela ammène donc les autorités à considérer 3 types d'accidents :

- avec alcool : AAA.

- sans alcool : ASA.

- avec alcoolémie inconnue : ATI.

Voici, dans le cas d'un accident impliquant deux conducteurs, comment chaqu'une des trois catégories est considérée :

A priori, on s'attend à ce que la part d'accident de type ATI soit très réduite. Ce n'est cependant pas le cas (voir tableau) . En effet, outre les incendies et les délits de fuite, parfois les médecins peuvent interdire toute prise de sang chez un bléssé grave. De plus, même si une prise de sang peut être effectuée, les résultats sont différés et souvent, ils ne seront pas pris en compte dans le bordereau statistique.

Il apparaît donc que l'ensemble des statistiques est faussé à cause de cette proportion d'accidents ATI. Cela est d'autant plus vrai que l'on imagine bien que les individus ne pouvant subir les tests de dépistage sont les plus impliqués dans la conduite en état d'ivresse. Pour limiter ce problème, les études essaient de prendre en compte à la fois les résultats du BAAC mais également ceux des prises de sang.

Il existe un autre phénomène pouvant biaiser les statistiques. Dans ces dernières sont pris en compte à la fois les responsables (souvent sous l'influence de l'alcool ) et les non-responsables ( avec une alcoolémie < 0,5g/L). Par conséquent, ce dénombrement diminue le pourcentage d'impliqués sous l'influence de l'alcool. C'est pour cette raison que certaines études ne prennent en compte que les responsables des accidents.Plusieurs personnes mettent en cause la validité des chiffres donnés par l'Etat. Jehanne Collard, avocate spécialisée dans la défense des victimesde la route,et le journaliste Jean-François Lacan, pensent que les chiffres des accidents de la route sont truqués . En effet, lorsqu'en France les pouvoirs publics comptabilisent les victimes de la route, ils le font avec une méthode particulière qui ne prend en compte que les décès survenus moins de sept jours après l'accident, contre trente jours dans les autres pays industrialisés. Ainsi, dans le bilan officiel des 8 000 morts de la route, il "manque" donc les 2 000 à 3 000 victimes qui décèdent dans les sept à trente jours après l'accident . Les pouvoirs publics mettent sur le dos de l'automobiliste les mauvais résultats de la sécurité routière. Interviewée dans les Echos, Me Jéhanne Collard dit à se sujet : « Trop souvent, son seul comportement est montré du doigt, et on oublie que la route sur laquelle il roule a aussi sa part de responsabilité, qu'il s'agisse d'un virage mal dessiné, d'une chaussée déformée ou d'un carrefour dangereux. » Elle dénonce le fait que ce sont les Directions départementales de l'équipement (DDE), celles-là mêmes qui ont construit les infrastructures routières, qui en contrôlent la sécurité. «Pourtant, dans 42 % des accidents mortels, on relève des défauts de l'infrastructure.» Il n'existe en France aucune norme pour les équipements routiers.

3) Quelques statistiques

a) Proportion d'alcoolémie connue suivant le type d'accident.

ATC = AAA + ASA

On constate que dans plus d'un accident mortel sur trois, les taux d'alcoolémie des individus sont inconnus. La proportion est plus faible pour les accidents corporels. Cela montre bien la difficulté de faire des tests de dépistage quand l'état des individus est très grave ( impossiblité de souffler dans le ballon, interdiction de faire une prise de sang, ...).

Dans les statistiques suivantes, on ne prend pas en compte les accidents ATI, cela revient à considérer que la proportion d'accidents liés à l'alcool est la même dans les accidents ATI que dans les accidents du type ATC.Accidents corporels :

Weekend

Accidents mortels :

Weekend

Ces deux tableaux montrent bien la violence des accidents liés à l'alcool. En effet, le pourcentage de tels accidents est plus de trois fois plus important pour les accidents mortels que pour les accidents corporels.

b) Proportion d'alcoolémie connue suivant le type de blessures

Nombre de tués:

Weekend

Nombre de blessés graves :

Weekend Le bilan devient beaucoup plus lourd de conséquences quand on considère le fait que sur les quelques 21000 bléssés graves, 3000 resteront handicapé à plus de 50%. Ainsi, presque 15% de ces personnes seront physiquement marquées à vie. Il est important de noter le fait que ce chiffre n'est jamais donné dans les statistiques du gouvernement ou de la Sécurité Routière. Nous l'avons trouvé dans une interview de Me Jéhanne Collard, vice présidente de l'association Anne Cellie dans les Echos.

Nombre de blessés legers :

3 864 6 204 10 068

Encore une fois, on peut constater que plus les accidents sont lourds de conséquence, plus la proportion d'alcool devient importante.

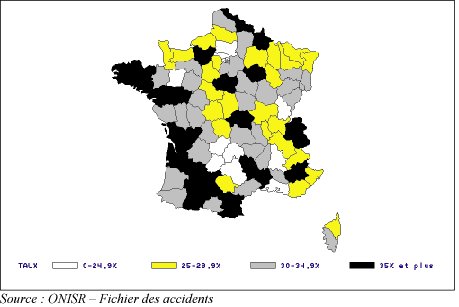

c) La répartition en France

Cumul 1997-2001: proportion d'accidents mortels avec alcool par département :

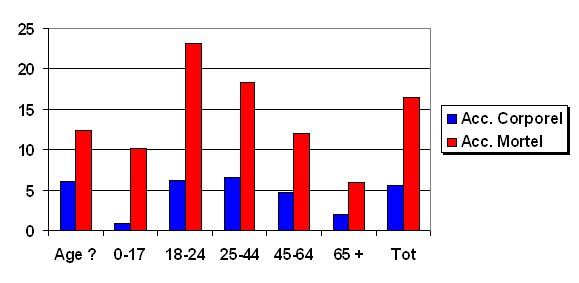

d) Répartion suivant la classe d'âge

Pourcentage de conducteurs au taux d'alcoolémie positif impliqués dans un accident corporel ou mortel par tranche d'âge:

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les jeunes qui sont le plus marqués par le problème de l'alcool au volant. C'est pour cette raison que la plupart des campagnes de la Sécurité Routière ciblent avant tout les 18-30 ans en mettant en scènes des jeunes sortant de boîte de nuit ou conduisant après une soirée arr