A partir des années 1970, on voit se développer une autre conception de l'apprentissage de la lecture, qui a pour point d'entrée l'oral et qui s'axe tout d'abord sur le phonème. C'est au Canada, avec la méthode dite Du Sablier, que se développe cette nouvelle démarche, qui naît des reproches qui sont adressés aux tenants de la méthode synthétique, jugée bien trop difficile d'accès et très obscure au commencement, quand l'enfant est confronté au code de l'alphabet et des graphèmes. Ainsi, a contrario, cette méthode part de ce que l'enfant connaît et maîtrise et donne plus de place aux activités qui permettent de diversifier les productions écrites et orales des élèves à l'intérieur de situations de communication motivantes.

Néanmoins, la démarche suivie est très proche de celle de la méthode synthétique et c'est pour cela qu'elle est souvent nommée « synthétique à entrée phonique ». Qui plus est, elle est souvent confondue avec les méthodes mixtes du fait de son point de départ original et des activités pédagogiques qu'elle met en place et qui l'apparentent à un processus analytique. Elle s'est fortement développée en France dans le courant des années 80, mais il est difficile d'évaluer son évolution du fait de sa classification aléatoire, compliquée par ailleurs par la marge d'adaptation accordée à l'instituteur.

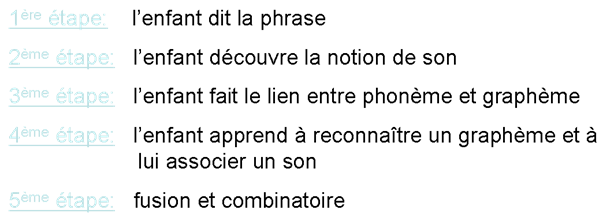

L'idée principale de cette méthode est de s'axer tout d'abord, comme son nom l'indique, sur le phonème : « écoute la phrase, écoute les sons qui la composent, regarde comment ils s'écrivent, lis la phrase », tel est le mot d'ordre de la méthode.

L'enfant est ainsi amené, par son instituteur, à soupçonner l'existence de phonèmes à travers les phrases qu'il émet lui-même ; puis, une fois cette notion assimilée, l'instituteur enseigne les différents graphèmes correspondant à un phonème et apprend à l'élève à les reconnaître dans un énoncé écrit. L'élève accède ainsi peu à peu aux mots, puis aux phrases.

On voit bien ici la place prédominante accordée à l'oral, ainsi que la logique synthétique qui est suivie malgré tout, puisque l'objectif est de faire ressentir à l'enfant le lien existant entre graphème et phonème puis de le faire accéder, par étapes, à des entités de plus en plus complexes, depuis la lettre jusqu'à la phrase.