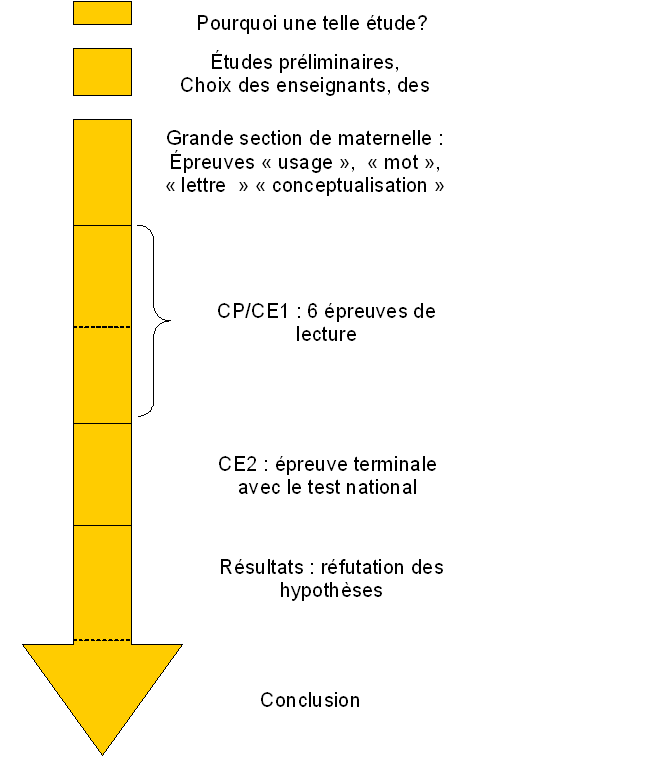

Cliquez sur les textes de l'image pour accéder aux sections correspondantes de l'article....

Goigoux a lui-même par la suite effectué une étude, comparant l'impact des pratiques effectives d'enseignement, c'est-à-dire observées de visu sur les apprentissages des élèves en opposant méthodes idéo visuelles et méthodes phonémiques. Il est apparu que les élèves bénéficiant d'une méthode idéo visuelle avaient des résultats nettement inférieurs à ceux des autres élèves aux tests nationaux de CE2, malgré des performances initiales équivalentes en fin de maternelle.

L'approche idéovisuelle qui exclut tout enseignement explicite des relations entre code oral et code écrit, en particulier l'étude des correspondances grapho phonologiques en début d'apprentissage. Elle vise à développer les procédures de reconnaissance directe des mots par appariements entre une forme visuelle écrite et une représentation abstraite stockée dans un lexique mental et rejette l'enseignement des procédures par assemblage qui impliquent la mise en correspondance systématique de phonèmes et graphèmes par le biais des règles de conversion.

Même si cette conception avait été remise en cause sur le plan théorique par des travaux dans les années 90, aucune étude ne s'était attachée sur un plan plus pratique à évaluer l'impact de cette didactique. C'est néanmoins ce qu'a entrepris Roland Goigoux. Il cherchait essentiellement à comprendre comment les caractéristiques des méthodes d'enseignement peuvent influencer la nature des mécanismes d'assemblage et d'adressage mis en ouvre dans la reconnaissance des mots écrits. Pour cela, il a privilégié l'opposition suivante entre approches « phoniques » et « idéovisuelles » : identification des mots par « décodage grapho phonologique » contre identification par « reconnaissance orthographique ».

Il est important de comprendre que cette étude ne concerne pas les méthodes dites « globales » dans leur ensemble, mais bel et bien une méthode de type idéovisuelle, que l'on oppose non pas à une méthode phonémique pure, mais une méthode de type phonémique qui diffère de l'idéovisuelle sur des points précis.

L'étude s'est intéressée à 76 élèves issus de 16 classes différentes localisées dans 11 écoles distinctes. Ceci a pour but d'éliminer les variations découlant de pratiques pédagogiques trop singulières, ou de l'enseignant lui-même.

L'étude s'est intéressée à 76 élèves issus de 16 classes différentes localisées dans 11 écoles distinctes. Ceci a pour but d'éliminer les variations découlant de pratiques pédagogiques trop singulières, ou de l'enseignant lui-même.

Leur principale différence concernait l'enseignement des correspondances grapho phonologiques. Les options didactiques des enseignants de l'école maternelle étaient d'ailleurs cohérentes avec celles des maîtres de cours préparatoire. Les deux types de didactiques étaient donc très contrastés dès la grande section de maternelle.

Une étude préliminaire a permis de cerner le type d'enseignement de chaque enseignant. La particularité de cette étude a été de ne pas se contenter de ses déclarations, mais d'analyser ses pratiques didactiques réellement mises en ouvre.

Ces analyses ont permis de dégager un fort contraste entre sept enseignants, qui assuraient un enseignement des correspondances grapho-phonologiques, et les neuf autres, qui centraient exclusivement sur le système graphique (ie. la mémorisation visuelle des mots écrits, utilisation des marques grammaticales, étymologiques.). Il y avait ainsi un groupe d'enseignants utilsant une méthode purement idéovisuelle, l'autre utilisant des méthodes partiellement phoniques.

Type d’épreuve |

Description |

Intérêt |

Grande section maternelle : « Usage » |

L’élève doit expliquer à quoi sert / dans quelles circonstances on peut utiliser chacun des documents qu’on lui montre (programme de télévision, dictionnaire…). |

Pour évaluer la familiarité des élèves avec le monde de l’écrit. |

« Mots » |

On présente 50 mots à l’élèves, la moitié en contexte (dans un texte narratif lu préalablement par l’examinateur), les autres seuls. L’élève devait pointer les mots qu’il pensait reconnaître. |

Donne l’étendue du lexique écrit accessible de manière autonome. |

« Lettres » |

Les élèves devaient indiquer le nom de 22 lettres qu’on leur présentait. |

Donne indications sur les connaissances du code écrit et sur les capacités de discrimination visuelle. |

« Conceptualisation » Première épreuve : |

L’élève doit écrire sous la dictée des mots mono-, bi-, tri- et quadrisyllabiques. |

Permet de repérer de repérer se les élèves avaient construit le principe alphabétique et s’ils connaissaient déjà certaines correspondances phonographique. |

Deuxième épreuve : |

L’examinateur lit à haute voix une courte phrase écrite, la répète aussi souvent que nécessaire, mais sans la segmenter. L’élève devait alors désigner et dénommer des mots dans cette phrase. |

Observation de la manière dont les élèves étaient capables d’établir des relations entre mots écrits et oraux. |

Au CP/CE1 (tâche à effectuer à six reprises) |

Lire 20 mots isolés et 20 mots en contexte phrastique sur écran d’ordinateur. Les listes de mots différaient à chaque nouvelle épreuve, mais étaient homogène d’un point de vue de leur fréquence et de leur régularité. Les élèves disposaient de 12 secondes au maximum pour reconnaître le mot, temps au bout duquel le mot changeait automatiquement. Le procédé permettait de conserver toutes les erreurs des élèves. |

Pour observer l’évolution de la capacité des élèves à identifier les mots écrits. Deux indicateurs :

|

CE2 Evaluation terminale |

Evaluation nationale de CE2 (ministère de l’Education Nationale). |

Permettait d’établir des comparaisons avec les performances de l’ensemble des élèves d’un même niveau scolaire. |

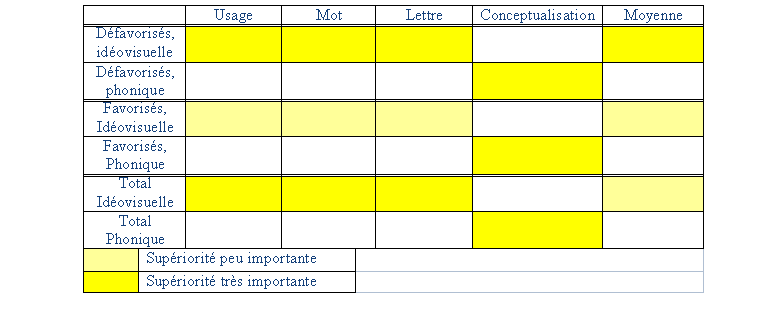

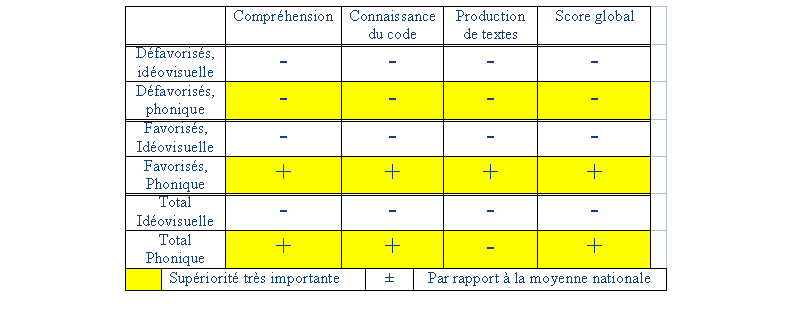

Les différences observées dans le milieu favorisé sont moins significatives, en raison précisément du rôle familial dans les premiers apprentissages.

La supériorité initiale des élèves « idéovisuel »au trois premières épreuves, et celle des élèves « phonique » à la quatrième montrent que les conceptions didactiques qui prévalent dès l'école maternelle déterminent pour une part importante les compétences des élèves au cours préparatoire. Le fait que ce ne sont pas toujours les mêmes élèves qui obtiennent les meilleures performances permet de soutenir que les groupes étaient équivalents avant le début de l'enseignement systématique de la lecture.

L'étude a permis de réfuter certaines hypothèses avancées par la méthode idéovisuelle :

Pour vérifier la véracité de ces hypothèses, Goigoux a observé les résultats de l'épreuve « terminale », qui correspond au test national au CE2.

Les élèves du groupe « idéovisuelle » ont des résultats nettement inférieurs à ceux de l'autre groupe, dont les performances moyennes sont en fait similaires à celles de la moyenne nationale. L'hypothèse 1 est donc réfutée : la méthode idéovisuelle pénalise les élèves, indépendamment de leur origine sociale. Ainsi, les élèves issus de milieux socioculturels défavorisés obtiennent de moins bons résultats s'ils sont soumis à une didactique idéovisuelle. L'hypothèse 2 est également réfutée.

La supériorité de l'approche idéovisuelle ne se manifesterait pas au début du cycle 2, et serait précédée d'une période d'infériorité.

Malgré le rejet de l'hypothèse 2, il peut être intéressant d'étudier un éventuel « effet retard » d'amplitude plus importante que celle prédite par l'hypothèse 3.

Pour cela, les chercheurs on utilisé les épreuves effectuées dans la période CP/CE1.

Ils se sont aperçus qu'au premier trimestre du CP, les élèves de tous les groupes montraient à peu près les mêmes performances. L'écart se creuse à partir du deuxième trimestre du CP, avec une supériorité croissante des élèves du groupe « phonique ». Cette supériorité allait croissante au cours de l'année, ce qui n'était néanmoins pas dû à une absence totale de progression des élèves de l'autre groupe. Cette progression était beaucoup plus lente que celle du groupe « phonique ». L'hypothèse 3 est donc rejetée.

1) Les vitesses d'identification des mots des élèves bénéficiant de l'enseignement idéovisuel seraient plus importantes que celles des autres, retardés par les procédures de décodage graphophonologique.

Pour vérifier cette hypothèse, on a utilisé les temps de réponse enregistrés lors de la lecture des mots isolés/en contexte des épreuves menées au CP et au CE1.

Jusqu'à la fin du cours préparatoire, les vitesses de lecture pour tous les groupes sont similaires et lente : de l'ordre de 3 secondes par mot. Une différence apparaît au début du CE1. Les élèves non entraînés au décodage graphophonologique traitent les mots écrits moins vite que les autres élèves de la même condition sociale. Les élèves défavorisés du groupe « idéovisuelle »ne font même aucun progrès entre la fin du CP et le milieu du CE1.

Ceci conduit à réfuter l'hypothèse 4.

2) La découverte du principe alphabétique pas déterminant dans l'apprentissage de la lecture.

Pour tester cette hypothèse, on a comparé les performances initiales de grande section de maternelle et les performances terminales au CE2. Cette comparaison a mis en lumière l'importance décisive de la conceptualisation précoce de la langue écrite pour le devenir de l'apprentissage des élèves. Les élèves capables avant d'entrer au CP d'établir avec précision de multiples relations entre le système linguistique oral et celui de l'écrit, ainsi que d'analyser le parole en phonèmes semblent mieux armés pour apprendre à lire. Cela permet donc de rejeter l'hypothèse 5.

Les résultats révèlent qu'à l'issu du cycle 2, les élèves soumis à une didactique audiovisuelle montrent en moyenne des performances inférieures à celles des autres élèves, que ce soit au niveau de la connaissance du code, ou de la compréhension de textes. N'oublions pas également que leur vitesse d'identification des mots écrits sont plus lentes que celle des élèves bénéficiant d'une didactique de type « phonique », ce qui ne peut qu'accentuer les difficultés de compréhension de textes. Ainsi, une approche didactique idéovisuelle pénalise les élèves, et ce quelle que soit leur milieu socioculturel.

Il faut noter que ces résultats rejoignent les conclusions établies à l'issus d'autres recherches, surtout nord américaines, et viennent renforcer l'affirmation de l'ONL (Observatoire National de la Lecture) : « l'acquisition du décodage graphophonologique constitue une étape incontournable de l'apprentissage de la lecture ».