Une économie pluraliste ?

Home > Une économie en crise ? > Une économie pluraliste ?

Il apparait que les auto-proclamés hétérodoxes s’accordent sur le fait que l’économie aujourd’hui souffre d’un manque de pluralisme. Cependant, il semblerait que ce soit l’un des rares sujets sur lesquels nous pouvons les entendre parler à l’unisson. En effet, quel type de pluralisme instituer ? À quel degré l’instituer ?

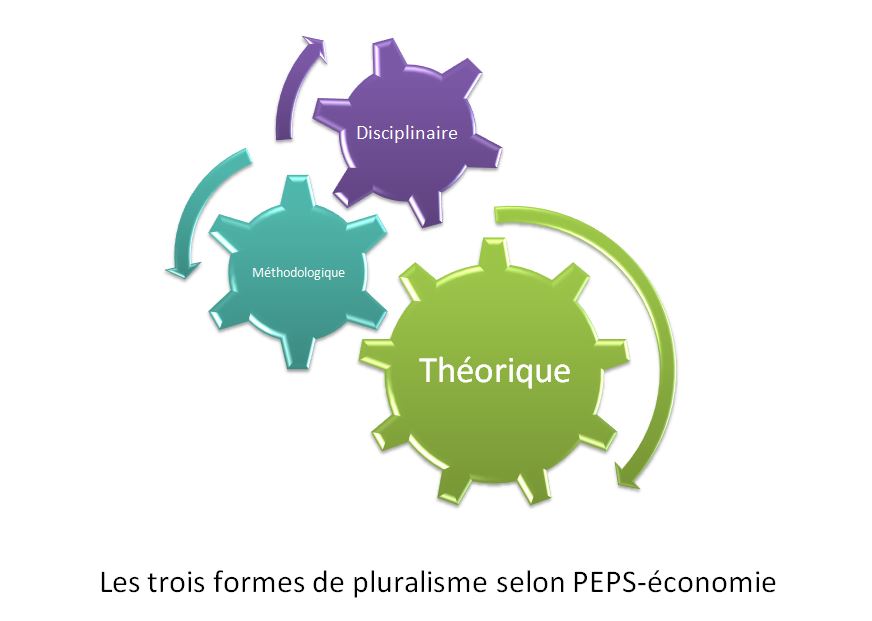

1)Théorique : la théorie mainstream doit commencer à entamer un dialogue avec les théories alternatives, c’est à dire que les différentes théories économiques soient enseignées de manière équitable.

2) Conceptuel et méthodologique : les matières réflexives telles que l’épistémologie et l’histoire de la pensée économique doivent avoir une place plus conséquente au sein des enseignements permettant une étude critique des différentes théories enseignées.

3) Disciplinaire : l’économie est une science sociale à part entière. Elle doit être mise en rapport et en confrontation avec les autres sciences humaines et sociales.

- Le succès des économistes historiens, une exception ?

S’il y a une forme de pluralisme qui a réussi à se faire une place dans le monde de l’économie, c’est celle mêlant le caractère méthodologique et disciplinaire. En effet, les économistes historiens ont le vent en poupe ces derniers temps.

Rares sont ceux qui ont une formation d’historien et se sont tournés vers l’économie avec succès. Mais Esther Duflo, qui s’est orientée vers l’économie appliquée sous les conseils de Thomas Piketty, a déjà reçu de nombreux prix pour ses travaux. Elle fait appel à des compétences relevant de la microéconomie et à des enquêtes empiriques réalisées auprès de ménages et entreprises dont les résultats lui ont valu d’être nommée membre du Conseil de développement des Etats-Unis par le président Obama en 2013. De même, le succès mondial du Capital au XXIème siècle de Thomas Piketty montre qu’une nouvelle approche de l’économie émerge. En effet, il s’appuie sur des données qu’il a construites avec Emmanuel Saez sur les inégalités de revenu sur le temps long. Ce lien entre travail empirique et historique, teinté d’analyses sociologiques marque le succès de l’histoire économique dans le milieux des chercheurs, mais, comme le soulignent Éric Monnet et Guillaume Calafat dans leur article Le retour de l’histoire économique ?, l’enseignement de cette matière à l’université reste toujours marginal. Ils nuancent ainsi l’idée d’un retour idyllique de l’histoire économique puisque le dialogue entre les deux matières se heurte à des problèmes.

Plus étonnant encore les deux historiens, Barry Eichengreen et Keneth Pomeranz, dont les travaux ne comportent aucune équation, sont très sollicités par les grandes universités.

Cependant cet engouement pour l’histoire économique semble assez récent puisqu’en 2006, lors d’une conférence organisée par le FMI et alors que les taux de chômage et d’inflation sont au plus bas, Nouriel Roubini prédisait l’arrivée d’une crise en s’appuyant des recherches sur les crises financières qu’il avait menées depuis vingts ans. Ses arguments reposaient principalement sur une comparaison historique, ce qui ne constituait pas, selon les membres du FMI, un raisonnement rigoureux et scientifique. Son alerte n’avait donc pas été prise au sérieux dans une période où le taux de croissance avoisinait les 3 % et où la question d’une crise ne se posait pas.

Alors la crise économique débutée en 2007 a-t-elle changé la manière d’enseigner l’économie ?

D’après une étude réalisée en 2011 par Manfred Gärtner, Björn Griesbach and Florian Jung, l’histoire économique occupe une place croissante dans les cursus d’économie afin de replacer la discipline dans un contexte plus large et adapté aux besoins d’aujourd’hui :

On voit donc que les cours de mathematical modeling ont un bilan négatif puisque seulement 1,93 % des enseignants leur ont accordé plus d’importance après la crise alors que 9,27 % lui ont donné une importance moindre. De plus, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, près de 22 % des enseignants ont augmenté la part accordée à l’histoire économique dans leur cours de macroéconomie et seuls 4,25 % l’ont diminué.

- économie-psychologie, un mélange audacieux ?

Si l’histoire économique rencontre du succès, l’économie comportementale n’est pas en reste. En renouvelant les analyses micro-économiques, surtout en ce qui concerne les préférences des consommateurs, les interactions ou les asymétries d’informations,… et en les agrémentant de données réelles et d’expérimentations en laboratoire, l’économie se rapproche de la psychologie. Ce succès est notamment dû à l’essor de la neuroéconomie, une discipline au croisement de l’économie et des neurosciences cognitives, qui tente de dépasser le modèle de l’homo-economicus en prenant en compte les facteurs cognitifs et émotionnels dans les prises de décisions des agents en ce qui concerne l’investissement, la consommation,…

Avant de s’intéresser à ces débats, il convient de définir explicitement les différents types de pluralisme pour saisir les enjeux qu’ils soulèvent :

Deux formes de pluridisciplinarité sont à distinguer :

- L’interdisciplinarité : c’est une démarche fondée sur le décloisonnement des disciplines. Chacune d’elle garde ses spécificités et, lorsqu’elles sont alors associées, apporte ses méthodes et savoirs propres, afin de participer à un projet commun. Elles doivent donc collaborer pour traiter un sujet.

- La transdisciplinarité : cette démarche consiste à utiliser, de manière transversale, les spécificités de chacune des disciplines lorsque la mise en commun des savoirs devient trop complexe pour que les disciplines soient seulement juxtaposées

André Orléan va plus loin et développe la notion d’unidisciplinarité : Cette démarche marque « le règne de l’unité des sciences sociales » et ainsi il veut

« non pas l’application de la sociologie aux objets économiques, mais bien la construction d’un cadre conceptuel intégré sur la base d’un dialogue critique serré avec le savoir économique mainstream »

Ce serait donc, en quelque sorte, une manière de faire une approche par objet qui ne remet pas en cause les apports de l’économie néoclassique mais se construit dessus.

Voici un tableau récapitulant les points de vue des différents acteurs sur la question de la pluridisciplinarité :

| Arguments en faveur : | Argument contre : |

|

Pluridisciplinarité : l’interdisciplinarité |

|

|

|

|

Pluridisciplinarité : la transdisciplinarité |

|

|

• Il n’y en a pas chez les hétérodoxes |

|

L’unidisciplinarité |

|

|

|

Le 8 juin 2015, Hakubun Shimonura, ministre de l’éducation adresse une lettre aux président des 86 universités du pays leur demandant :

« d’abolir ou de convertir ces départements [de sciences humaines et sociales] pour favoriser des disciplines qui servent mieux les besoins de la société ».

Par la suite, 26 universités japonaises ont annoncé qu’elles allaient fermer leurs facultés de sciences humaines et sociales, ou du moins diminuer leur activité.

Ainsi, la question du pluralisme disciplinaire doit-elle donc encore se poser si ces sciences humaines et sociales ne sont d’aucune utilité pour la société, d’après le ministre japonais ? Pour Dave Ramsden, l’économiste en chef du ministère des finances britanniques, les étudiants en économie qui sortent des universités sont trop spécialisés et incapables de mobiliser différentes variétés d’outils d’analyse. Néanmoins, il rappelle que dans la vie réelle, et non celle des modèles, il n’y a pas de frontières disciplinaires. Dès lors, la capacité à s’appuyer sur des approches pluralistes est nécessaire pour appréhender le monde.

Qu’il soit disciplinaire, méthodologique ou théorique, le pluralisme soulève donc de nombreuses questions et fait débat.

Voici un tableau récapitulant le point de vue des différents acteurs :

| Changement ou renversement du modèle actuel | Conservation ou approfondissement du modèle actuel |

| L’orthodoxie et la question du pluralisme | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pour nuancer, on peut voir qu’orthodoxie et pluralisme ne sont pas forcément antithétiques : Jean Tirole, considéré comme orthodoxe par ses opposants, prône tout de même un pluralisme disciplinaire. En effet, l’article L’économie de la réconciliation, paru dans le journal le Monde, proposait de décerner le Prix Nobel de la Paix à Jean Tirole, qui, dans son dernier ouvrage L’économie du bien commun, tente d’apaiser les débats entre hétérodoxes et orthodoxes, entre science économique et autres sciences sociales, entre modélisation mathématique et travaux empiriques,… Le prix Nobel d’économie ajoute ainsi :

« L’économie est au service du bien commun ; elle a pour objet de rendre le monde meilleur. »

Dès lors, il veut prendre en compte, non seulement l’homo-economicus mais aussi l’homo psychologicus, l’homo incitatus, l’homo socialis, l’homo juridicus afin de tendre vers une convergence entre les sciences humaines et sociales, qui ont finalement, le même objet d’étude. Il ne manque cependant pas de souligner que :

« sans modèle à tester, les données ne révèlent pas grand- chose d’utilisable pour la politique économique »