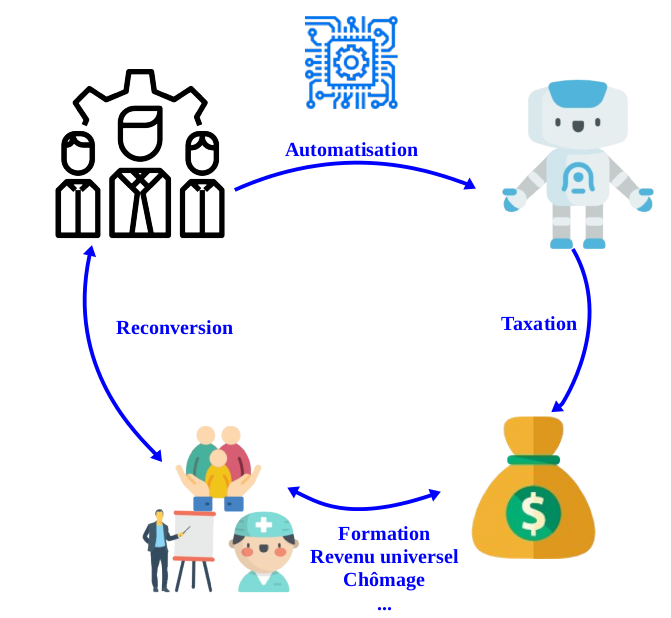

Si le robot concurrence des travailleurs humains au point de les remplacer, il est naturel de les soumettre au même régime fiscal ; c’est du moins ce qu’avancent les partisans d’une taxation des robots.

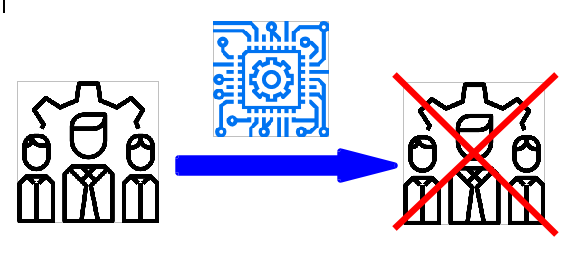

L’hypothèse de substitution

L’idée de taxer les robots est basée sur une analyse économique de la robotisation, et part du constat que celle-ci va remplacer des travailleurs humains. Ainsi,

D’après Olivier Passet [3], cette hypothèse dite de substitution suppose l’absence d’emplois qualifiés de « déversement », mais cela ne l’empêche pas d’être partagée par d’autres acteurs du monde politique :

« Avantages multiples : une fois achetée, la machine intelligente ne réclame pas de salaire, ne prend pas de pause-déjeuner, ne tombe jamais malade, ni ne fait grève pour demander une augmentation… Mais si un pourcentage important de gros propriétaires agricoles remplace leurs ouvriers par des robots, comment va-t-on financer les programmes sociaux ? »

Yanis Varoufakis

Les peurs d’un bouleversement social

La robotisation des services d’aide à la personne, par exemple, soulève aussi la question de la dimension sociale du travail, explique

La conclusion de la résolution du Parlement Européen de 2017 reprend et synthétise ces différents arguments en évoquant un projet de taxation des robots [5] :

« L’éventuelle application d’un impôt sur le travail réalisé par des robots ou d’une redevance d’utilisation et d’entretien par robot [devait] être examinée dans le contexte d’un financement visant au soutien et à la reconversion des chômeurs dont les emplois ont été réduits ou supprimés, afin de maintenir la cohésion sociale et le bien-être social. »

Un accueil parfois hostile

Cette analyse ne fait pas consensus, et une grande majorité des industriels, mais aussi des économistes ou des hommes politiques, s’insurgent contre cette mesure, allant jusqu’à réduire les arguments des pro-taxes à de pures et simples hérésies (comme le montrent les

Vous pouvez revenir sur la robotisation de manière plus générale, en cliquant sur le bouton de gauche, ou vous intéresser à la définition actuelle d’un robot, et donc des objets qui seraient soumis à une taxe robot, en cliquant sur le bouton de droite.

Sources :

[1] Université de Genève. Taxer les robots? Conférence de X. Oberson, 2017.

[2] Ayoli, Victor. « Taxer les robots ? Hamon en parle, l’Europe y pense aussi. » Club de Mediapart (blog), 13 février 2017.

[3] Passet, Olivier. « Faut-il taxer les robots ? » Les émissions de Xerfi Canal, 15 mars 2017.

[4] Couturier, Brice. « Faut-il taxer les robots ? Certains économistes le pensent ». France Culture, 23 mars 2017.

[5] Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)), P8_TA(2017)0051 § (2017).

[6] Badeau. « Robin Rivaton : “Taxer les robots n’a aucun sens” ». Les Echos, 23 février 2017.

[7] Mish. « Bill Gates Embraces “Tax Robots” Socialist Idiocy: Four Questions for Gates ». Blogs – Finance (blog), 20 février 2017.

[8] Bouzou, Nicolas. « Taxer les robots? Un non-sens – L’Express L’Expansion ». L’Express, l’Expansion, 23 mars 2017.

[9] Macke, Gaëlle. « Taxer les robots: la proposition “aberrante” de Hamon ». Challenges (site web), 20 janvier 2017.

Économiste français libéral, directeur du cabinet de conseil Asterès et co-fondateur du groupe de réflexion du Cercle de Belèm. Il prend régulièrement position dans les médias grands publics français, notamment au sujet des peurs pour l’emploi suscitées par les avancées technologiques. Son dernier ouvrage publié (paru en 2017) s’intitule Le travail est l’avenir de l’homme.

Économiste français libéral, directeur du cabinet de conseil Asterès et co-fondateur du groupe de réflexion du Cercle de Belèm. Il prend régulièrement position dans les médias grands publics français, notamment au sujet des peurs pour l’emploi suscitées par les avancées technologiques. Son dernier ouvrage publié (paru en 2017) s’intitule Le travail est l’avenir de l’homme. Économiste français, directeur général de Paris Région Entreprises. Investi dans le débat public, il siège au conseil scientifique de la Fondapol et donne cours à Sciences Po sur la robotique et le numérique. Il a publié notamment Relancer notre industrie par les robots (Du Quesne, 2012) et a contribué au Manifeste pour l’investissement productif (Symop, 2016).

Économiste français, directeur général de Paris Région Entreprises. Investi dans le débat public, il siège au conseil scientifique de la Fondapol et donne cours à Sciences Po sur la robotique et le numérique. Il a publié notamment Relancer notre industrie par les robots (Du Quesne, 2012) et a contribué au Manifeste pour l’investissement productif (Symop, 2016). Économiste américain, lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques (dit « prix Nobel d’économie ») en 2013. Il appuie les propos de Bill Gates dans The Guardian, par un article abondamment cité par des journalistes d’autres médias (notamment américains et français). À noter que Robert Shiller a 116K followers sur Twitter et que cet article a été retweeté 169 fois à ce jour. Il écarte l’idée du revenu universel, non par principe mais par le fait qu’elle ne trouverait aucun soutien dans l’opinion publique américaine. Comme Bill Gates, il évoque un reversement de la taxe en faveur des travailleurs déclassés et se réfère plus précisément aux concepts de « wage insurance » (assurance de salaire) et de « livelihood insurance » (assurance des moyens de subsistance), pensions temporaires qui seraient versées aux travailleurs victimes de l’automatisation.

Économiste américain, lauréat du prix de la Banque de Suède en sciences économiques (dit « prix Nobel d’économie ») en 2013. Il appuie les propos de Bill Gates dans The Guardian, par un article abondamment cité par des journalistes d’autres médias (notamment américains et français). À noter que Robert Shiller a 116K followers sur Twitter et que cet article a été retweeté 169 fois à ce jour. Il écarte l’idée du revenu universel, non par principe mais par le fait qu’elle ne trouverait aucun soutien dans l’opinion publique américaine. Comme Bill Gates, il évoque un reversement de la taxe en faveur des travailleurs déclassés et se réfère plus précisément aux concepts de « wage insurance » (assurance de salaire) et de « livelihood insurance » (assurance des moyens de subsistance), pensions temporaires qui seraient versées aux travailleurs victimes de l’automatisation. PDG de Microsoft. Il a donné une

PDG de Microsoft. Il a donné une  Candidat aux primaires du Parti socialiste français puis aux élections présidentielles de 2017. Son

Candidat aux primaires du Parti socialiste français puis aux élections présidentielles de 2017. Son  Maître de conférence en droit privé, HDR (Université d’Artois) spécialisée dans les domaines du droit de la robotique et de la technologie. Auteure du Traité de droit et d’éthique de la robotique civile (janvier 2017) et initiatrice d’une pétition en réaction à la proposition de la commission européenne Règles de droit civil sur la robotique, concernant la personnalité juridique des robots (Open Letter to the European Commission : Artificial Intelligence and Robotics). Elle est également fondatrice de Robotics Legal Consulting, un Cabinet de conseil en droit et en éthique de la robotique, notamment partenaire du Symop.

Maître de conférence en droit privé, HDR (Université d’Artois) spécialisée dans les domaines du droit de la robotique et de la technologie. Auteure du Traité de droit et d’éthique de la robotique civile (janvier 2017) et initiatrice d’une pétition en réaction à la proposition de la commission européenne Règles de droit civil sur la robotique, concernant la personnalité juridique des robots (Open Letter to the European Commission : Artificial Intelligence and Robotics). Elle est également fondatrice de Robotics Legal Consulting, un Cabinet de conseil en droit et en éthique de la robotique, notamment partenaire du Symop.

Professeur de droit fiscal suisse et international à l’Université de Genève et avocat. Il a récemment travaillé et s’est publiquement exprimé au sujet de la mise en œuvre juridique et fiscale et des enjeux d’une taxation des robots. Cité par un article du Monde en février 2017 , il a également donné une

Professeur de droit fiscal suisse et international à l’Université de Genève et avocat. Il a récemment travaillé et s’est publiquement exprimé au sujet de la mise en œuvre juridique et fiscale et des enjeux d’une taxation des robots. Cité par un article du Monde en février 2017 , il a également donné une