En eau trouble

Les principales technologies d'extraction de l'huile reposent sur une forte utilisation de l'eau. Cette eau est pompée à partir des ressources en sous-sol mais aussi des réserves en surfaces (rivières et lacs principalement).

La Chambre des Ressources de l'Alberta a identifié l'eau comme l'un des quatre principaux challenges à relever en ce qui concerne l'extraction des huiles lourdes. L'industrie quant à elle pense que les alternatives aux techniques d'extraction basée sur une forte consommation en eau n'émergeront que dans une vingtaine d'années. (3)

Le cas de la rivière Athabasca :

S'étendant sur plus de 1500 km, La rivière Athabasca est la plus longue de l'état d'Alberta. Elle se jette dans le lac Athabasca au delta de Peace-Athabasca, dans le parc national de Wood Buffalo, le plus gros delta boréal au monde, et l'un des plus importants repères pour les oiseaux migrateurs d'Amérique du nord.

L'utilisation d'eau en grande quantité provenant de ce delta est une grande menace pour son intégrité selon de nombreuses associations écologistes.(4)

Entre deux à cinq barils d'eau sont pompés de la rivière Athabasca pour chaque baril d'huile extraite. Environ 10% de l'eau pompée de la rivière y est réinjectée.(5) Les conséquences sur la faune et la flore de la rivière. Mais de nombreuses associations écologistes pointent du doigt un risque majeur.

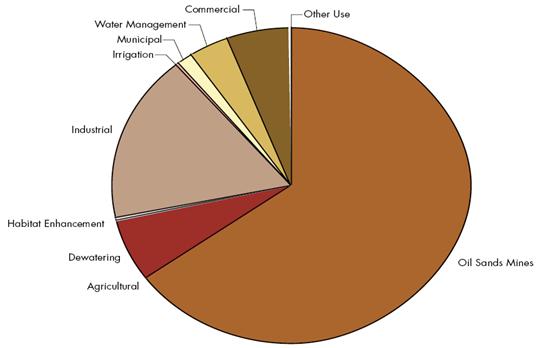

Le compagnies pétrolières sont autorisées à pomper

349 millions de mètres cube au total, soit environ la

consommation d'une ville de 3 millions de personnes.

L'un des risques majeurs est de limiter trop fortement l'espace disponible pour l'habitat des espèces aquatiques.

Les bassins de déchets d'exploitation (tailing pounds):

Les eaux utilisées pour l'extraction des huiles lourdes finissent souvent dans des bassins de décantation. Il s'agit d'un mélange de bitume, d'eau, de sable, de limons et fines particules d'argile. L'objectif principal pour les industriels est d'attendre que les particules argileuses décantent et migrent vers le fond du bassin. Ceci peut prendre de quelques dizaines d'années à 150 ans environ. (6) Le National Energy Board a caractérisé le problème posé par ces argiles obtenues en fin de processus industriel « d'intimidant ». A titre d'exemple, le volume d'argile produit par les seuls projets Suncor et Syncrude dépasse le milliard de mètres cube ( soit environ assez pour remplir 400 000 piscines olympiques ). 137 . Ces énormes bassins d'eau et les digues qui les contiennent font parti des plus grosses structures construites par l'homme à travers le monde. Réunis ensemble, ils couvrent une zone de plus de 50 kilomètre quarré. (7)

« Les tailing pounds existant au Canada ne seraient pas légaux aux Etats-Unis sous nos lois environnementales » Tom Bachtell, Wind River ressources Corp (8)

Syncrude's Soutthwest Sand Storage ( SWSS ) est l'une trois plus grosse digue au monde (9)

Lors de l'exploitation d'un site, les industriels cherchent à repomper au maximum l'eau des bassins afin de pouvoir la réutiliser dans le processus d'extraction. Mais de nombreux éléments peuvent passer dans le sous-sol ou se transférer aux terrains environnants. (10) L'une des famille de ces polluants sont les acides naphténiques qui se trouvent très souvent dans le bitume extrait. Les concentrations de ces acides dans les rivières de la région sont généralement au dessous de 1 mg/L mais peuvent atteindre au niveau des bassins 110 mg/L 133 .

Afin d'éviter que les oiseaux migrateurs ( très nombreux dans la région ) ne se posent dans ces bassins et ne soient piégés par le bitume, les autorités locales installent des canons pour effrayer les oiseaux et posent également des épouvantails.

Certains industriels proposent de mettre ces argiles dans les mines à ciel ouvert exploitées. De l'eau provenant de l'Athabasca River y serait également déversée. Les argiles ainsi diluées ne poseraient plus de problèmes de toxicité. Mais une telle opération est sans précédent et le Département de l'énergie canadien émet des réserves quant à savoir si ces points d'eau permettrons un développement durable de la vie. (11)

Les majors présentes se sont engagées à ne déverser dans ces bassins que de l'eau répondant aux critères de qualité canadiens ( inscrits dans l'Alberta's Surface Water Quality Guidelines ). (12) (13)

Cependant, ces normes n'incluent pas de limites pour certains produits chimiques présents dans les bassins comme les acides naphthéniques. (14) .

Il s'est tenu le 30 Juin 2005 une réunion officielle réunissant les industriels et les gouvernements fédéral et provincial( ce dernier étant représenté par l'Alberta Environment et l'AlbertaSustainable Resource Development (15)). Cette réunion avait pour but de travailler avec les industriels pour éditer des critères environnementaux spécifiques aux bassins de décharge. Elle s'est tenue notamment à l'occasion de l'ouverture de la Mine JackMine exploitée par Shell. Mais les acteurs n'ont pas su trouver de point d'accord et à ce jour aucune règle nouvelle n'a été imposée.

Cependant, dans une interview que Dianne Farkhou, membre du RIWG (Regional Issues Working Group) parle de ces bassins comme des lacs: "les bassins de décantation, qui ressemblent à des lacs et sont en train d'être nettoyés".

Les aquifères d'eau douce :

Que ce soit par des techniques minières ou in situ, la production d'huiles lourdes est très grande consommatrice d'eau. Il en résulte de possibles impacts sur les réserves d'eau locales, que ce soit au niveau des lacs, des rivières ou des nappes phréatiques contenues par les aquifères. (16) Ce type d'effet est plus connu sous le nom d'effet d'abaissement de niveau ( drawdown effect ). L'hydrologie de la région est mal connue et les études viennent de commencer. On connaît par conséquent assez mal les échanges d'eau entre les aquifères de différentes profondeurs.

De plus, lors d'une exploitation minière, les réserves d'eau de faible profondeur sont pompées pour éviter l'inondation de la mine à ciel ouvert. Lorsque les mines sont trop adjacentes, le risque est de voir toute une région dont les réserves en eau de faible profondeur ont été pompées. Il peut en résulter une baisse de pression générale abaissant le niveau d'autres réserves. La zone impactée peut atteindre 100 kilomètres carré (17) . Les risques d'innondation des mines étant très présents, il n'existe à ce jour pas d'autre alternative technologique au pompage des aquifères.

En ce qui concerne les méthodes in situ, notamment la méthode SAGD, environ 90 à 95% de l'eau utilisée dans le procédé sont retraités et réutilisés. Une partie (5 à 10% ) est perdue lors du chauffage des sables en profondeur. Les industriels ont donc besoin de pomper en permanence dans les réserves d'eau douce pour assurer leur approvisionnement en eau. Pour chaque baril de bitume produit, il faut pomper environ 0,2 baril d'eau douce. Afin de minimiser les impacts sur l'environnement, les industriels ont choisi de développer des technologies leur permettant de mélanger eau douce et eau salée venant de formations bien plus profondes. Mais cette eau salée doit être elle meême traitée, ce qui produit de grand volumes de déchets. Pour inciter les industriels à utiliser de l'eau salée, les taxes sur l'eau salée pompée pour l'extraction des huiles lourdes ont été largement abaissées. (18)

Les déchets produits par le traitement de l'eau :

Lorsque de l'eau salée ou de l'eau déjà utilisée est réutilisée dans des processus de type SAGD, elle doit être nettoyée et souvent mélangée avec de l'eau propre. Les déchets produits sont soit stockés dans des décharges ou dans des couches géologiques profondes. Par exemple, entre 2005 et 2025 les opérations de EnCana sur le site de Foster Creek vont générer environ 48 millions de mètres cube de déchets qui seront stockés dans des couches profondes. Viendront s'jouter 260 000 tonnes de déchets stockés dans décharges. (19)

Site de Foster Creek, au nord-est de l'Alberta, exploité par des méthodes insitu (opérateur : EnCana)

Les opérateurs cherchent à minimiser le coût du transport pour stocker les déchets dans les décharges. Pour ce faire, ils construisent le plus souvent leur propres décharges, ce qui conduit bien sûr à une prolifération de ces dernières. Les concentrations d'acides, de métaux et de résidus d'hydrocarbures au niveau des terrains où sont construites ces décharges sont préoccupantes pour les terrains adjacents. C'est en tout cas l'avis de chercheurs de l'université de Calgary. (20)

Conclusion : les tendances d'utilisation de l'eau :

L'opinion publique canadienne est de plus en plus préoccupée par les problèmes liés aux ressources d'eau douce. A la suite d'une sécheresse en 2003, le gouvernement d'Alberta a développé son plan « Water for life ». (21) Lors de l'élaboration de ce plan, les autorités ont identifié l'utilisation des réserves en eau douce pour l'extraction des huiles lourdes comme une question centrale. Cependant, les autorisations de pompage d'eau douce à partir de la rivière Athabasca par exemple n'ont pas été affectées et continuent de croître. Aujourd'hui 349 millions de mètres cube par ans peuvent être pompés de la rivière par les opérateurs (environ la consommation annuelle d'une ville de trois millions d'habitants). Les projets déjà lancés devraient porter ce chiffre à 490 millions de mètres cube par an. (22)

Autorisations relatives de pompages d'eau douce dans la rivière Athabasca, en fonction des utilisations (23)

Si l'utilisation d'eau saline peut être une solution pour palier à l'utilisation d'eau douce, son utilisation reste limitée dans les faits puisque des forages profonds sont nécessaires pour pomper l'eau douce. Ces forages coûtent cher et les majors préfèrent souvent pomper directement l'eau en surface. De plus, le traitement de l'eau saline est aussi un autre facteur de réticence de la part de majors ( notamment à cause du prix de cette opération ).