On a donc vu les différences qui existent entre les notions de biopiraterie et de bioprospection (cf Biopiraterie ou Bioprospection ?) et qui sont majeures pour comprendre les enjeux de ce débat autour de la question de l’exploitation des savoirs ancestraux.

Certains chercheurs concernés par le débat et réalisant peuvent concevoir l’existence de la biopiraterie, mais à demi-mots. Les auteurs du livre Les marchés de la biodiversité affirment d’ailleurs que la biopiraterie peut être perçue comme « une bioprospection qui a mal tourné ». Par cette phrase, directement énoncée par les chercheurs concernés par ce problème, ces acteurs de la controverse affirment qu’ils ne se considèrent pas comme « biopirates ». Au contraire, ils sont plutôt guidés dans leur travail par un objectif particulier, celui de l’intérêt commun. En effet, selon eux, tout au long de leurs recherches ils veulent découvrir une molécule curative pour aider un maximum de personnes, et cela à partir de savoirs déjà existants dans la réalité. Ils veulent réaliser un partage de connaissance. Mais la façon dont le brevet serait perçu par les individus extérieurs ne correspondrait pas à leurs intentions. Il est perçu comme un vol pour les ONG telles que France Libertés et les peuples autochtones.

Pourtant, ces chercheurs qui ne souhaiteraient que le bien commun, sont accusés de biopiraterie par la Fondation. En particulier en 2015 dans le cadre de l’affaire du Quassia Amara. La Fondation voit les actes de ces chercheurs comme du vol. Selon elle, les chercheurs exploitent par leurs actes des connaissances obtenues à la suite de la . Comme nous l’avons expliqué précédemment (cf biopiraterie ou bioprospection ?), la Fondation considère que les chercheurs concernés se sont attribués un savoir comme si c’était une de leur propre « invention » alors qu’en réalité c’est au départ un savoir indigène.

On voit donc qu’il existe une sorte de flou autour de ces notions de biopiraterie et bioprospection. Ce flou est problématique, car les chercheurs réalisant de la bioproespoction ne se perçoivent pas comme des biopirates là où France Libertés les accuse de biopiraterie. Pour résoudre ce malentendu, les juristes spécialisés sur les brevet et le vivant se sont penchés sur cette question, en France mais aussi à l’international. Les différents acteurs s’opposent sur la manière dont ce nouveau droit doit être perçu. Tout d’abord, les chercheurs concernés par ces accusations de biopiraterie considèrent qu’elles ne sont pas légitimes. En effet, les auteurs du livre Les marchés de la biodiversité affirment que :

Les chercheurs sont peu familiers des subtilités du droit.

Selon les chercheurs concernés, ils ne peuvent pas être ne considérés comme responsables d’actes de biopiraterie. N’ayant pas de connaissances juridiques adéquates, n’étant en rien spécialisé dans les spécificités de cette science juridiques, ils ne peuvent pas être accusés de ne pas connaître ces règles. De plus, ils affirment qu’ils ont longtemps travaillé dans un vide juridique, et qu’ils ont donc enclenché des démarches avant même l’existence de lois ou de traités. En effet, les chercheurs rappellent qu’ils ont mis au point des codes éthiques pour protéger ces populations autochtones. Catherine Aubertin dans un article publié dans le Hufftington Post s’exprime d’ailleurs à ce sujet. Elle affirme que :

Les chercheurs n’ont attendu ni les législateurs ni les accusateurs pour être à l’initiative de nombre de codes de bonne conduite et de pratiques innovantes, appuyés par leur comité d’éthique et soumis de surcroit à de nombreuses règles déontologiques.

Il ne serait donc pas légitime d’après elle d’accuser des chercheurs de biopiraterie, là où au contraire ils ont agi et se sont adaptés à la situation sur le terrain avant même que les pouvoirs politiques ne se penchent sur ce sujet.

Les ONG, telle que France Libertés, affirment au contraire qu’il existe bel et bien un cadre juridique et que les nouveaux textes (le plus vieux datent de 1992) ne sont pas respectés par les chercheurs. Ils n’en feraient qu’à leur tête et ne suivraient pas les règles imposées par ses normes juridiques nationales mais aussi internationales, et seraient donc en tort lors de leurs recherches. Cette Fondation nous explique aussi que les autochtones ne sont pas au courant de toutes les possibilités juridiques qui s’offrent à eux. En effet, ces normes juridiques n’appartiennent pas à leur culture, eux qui sont plutôt ouvert sur la nature et le partage, et ne sont donc pas avertis de leur droit qui peuvent exister et protéger leurs savoirs.

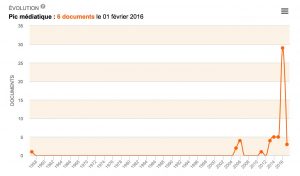

Le domaine juridique tient une place importante dans le débat, il existe de nombreux traités sur la biopiraterie (cf Historique de l’affaire), mais il n’est pas présent seulement au niveau des textes. Il est aussi présent à travers les conflits liés aux brevets. En effet, bien que le droit ne définisse toujours pas la notion de biopiraterie, on observe qu’elle est de plus en plus utilisée dans la lutte contre les brevets. Par exemple les oppositions des ONG sur les brevets déposés par les chercheurs réalisant une bioprospection sont plus fréquentes, et plus médiatisées.

Graphique sur les articles traitant du sujet du Quassia Amara, SOURCE : Europresse

Pour le cas du Quassia, l’opposition au brevet a été déposé en octobre 2015 et la procédure est toujours en cours à ce jour. A la suite de cette procédure, les institutions délivrant les brevets (comme l’OEB)avaient répondu que les recherches réalisées sur la plante étaient justifiées par le fort potentiel thérapeutique de la molécule étudiée, mais aussi des efforts financiers et humains fournis et des engagements tenus. Mais le brevet, bien qu’il donne à son propriétaire un droit exclusif sur une invention, n’est pas indispensable à la mise sur le marché d’un médicament, d’après des personnes impliquées dans ce débat. En particulier selon Thomas Burelli, un juriste travaillant sur cette affaire avec la fondation:

Il existe d’autres modèles de valorisation des recherches que celui basé sur les brevets. Il existe des cas de médicaments qui ont été développés sans le dépôt d’un brevet. Médecins Sans Frontières a par exemple coordonné à partir de 2002 le développement d’un médicament antipaludique selon cette approche, et ce avec des partenaires privés et publics. Le médicament a été commercialisé en 2007.

Cette lutte contre les brevets revendiquée par les ONG telle que France Libertés s’accompagne de la question du partage juste et équitable des avantages entre les chercheurs et les populations autochtones. Selon France Libertés, cette question est majeure aujourd’hui dans ce débat, car les recherches occidentales doivent être suivies d’un partage juste et équitable des savoirs.

En effet, on voit aujourd’hui que le débat sur la biopiraterie tourne autour d’un thème majeur : le partage juste et équitable des avantages entre les chercheurs et les populations autochtones. Il est introduit dès 1992 en tant qu’objectif de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et l’entrée en vigueur du protocole de Nagoya réaffirment cette volonté d’équité dans l’échange des avantages, tout comme le fait le texte français de 2016. Cependant le protocole et la loi françaises font peu référence aux « indigènes », seulement cités 3 fois dans le texte français et il est absent du texte international. Quant au terme « autochtone », aucune référence n’y est faite dans le texte français, là où au contraire le protocole de Nagoya y fait référence 33 fois. Rédigés pour essayer de durcir la législation anti-biopiraterie, ces deux textes ont finalement peu d’apports concrets par leur opposition dans les termes qu’ils utilisent. Ils ne semblent pas se compléter, mais plutôt s’opposer, voire nuire aux avancées sur ce débats. En effet, les chercheurs travaillant à partir de la bioprospection ne connaissent pas les limites existant entre celle-ci et la biopiraterie. Selon eux, ils existent toujours un flou juridique entre ces deux notions, et ils doivent donc travailler dans un flou juridique.

De plus, la loi française sur la biodiversité exclut de son champ d’application les connaissances traditionnelles, qui sont pourtant celles concernées par ces accusations de biopiraterie. La loi dispose sur ces connaissances :

associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautésd’habitants (…) dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façonrépétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent.

Pour des plantes dont les vertus sont connues de longues dates, comme le Quassia Amara découvert au Surinam au XVIIIe siècle, il est alors difficile d’identifier une population qui serait propriétaire de cette plante. Et pourtant, pour la Fondation, l’affaire du Quassia Amara est un cas typique de biopiraterie puisque les populations locales qui participent aux recherches n’ont pas été informées du dépôt de brevet par l’IRD. Elles n’ont donc pas pu bénéficier du partage des avantages préconisé par le protocole de Nagoya et la Fondation considère donc que l’action de l’IRD n’est pas légale.

Enfin, les accusations de biopiraterie sur les recherches ont pour conséquence la décrédibilisation des chercheurs. En effet, les chercheurs concernés par ces accusations se retrouvent alors moins pris au sérieux et ils ont le sentiment d’être perçu comme des malfaiteurs. C’est ce qu’explique Catherine Aubertin dans son article du Hufftington Post. Dans ce texte, l’auteure exprime le sentiment que ressente les chercheurs accusés de biopiraterie :

Elles <ces accusations> donnent l’impression qu’à partir d’un recueil de savoirs, les chercheurs peuvent presque immédiatement traduire celui-ci par un dépôt de brevet sur les principes actifs d’une plante afin d’en tirer des retours financiers importants. Cela ne se passe évidemment pas comme cela : c’est un processus de recherche publique et de valorisation coûteux, très long et complexe, qui peut durer des décennies pour une nouvelle molécule, qui dans le meilleur des cas, après un développement industriel, aboutira à un traitement médical efficace.

Ce sentiment d’injustice ressenti par les chercheurs face à ces accusations est donc clairement exprimé dans la parole de Catherine Aubertin ici. En effet, la chercheuse montre que la recherche réalisée sur ces molécules est un travail de longue haleine, dans lequel les chercheurs s’investissent beaucoup. Et ce projet, si important à leurs yeux, est alors décrédibilisé et détruit par des accusations qu’elle considère illégitimes.

Cette décrédibilisation est visible dans de nombreuses affaires de biopiraterie. Par exemple avec les accusations de biopiraterie contre le brevet déposé par une entreprise sur le Inga Alba. Dans cette affaire, une entreprise a étendu le champ de brevatisation sur la plante, et cela sans prévenir le chercheur ayant réalisé les recherches. De même, dans l’affaire de l’ayahuasca. Loren Miller, le chercheur ayant réalisé les recherches sur cette plante, s’est vu décerné en 2002 le titre du Capitaine Crochet du plus grand biopirate. Cette action, réalisée par l’académie Captain Hook de ETC, décrédibilise et délégitime les recherches de cet homme par la remise de ce prix. Là où les chercheurs voulaient apporter des connaissances nouvelles, des savoirs nouveaux, ils se voient accusés de malfaiteurs. Selon les auteurs du livre Les marchés de la biodiversité, les ONG telle que ETC sont conscientes de ces conséquences, mais pour lutter comme ce qu’elles considèrent comme du vol, elles sont prêtes à tout.

| Page précédente | Page suivante |